Da quando la nostra scuola magistrale è stata assorbita dalla SUPSI, diventando il Dipartimento della Formazione e dell’Apprendimento (DFA), uno degli sport più in voga nel nostro Cantone è parlarne e scriverne male. L’istituto sembra fare il pieno di dissensi: chi per una ragione, chi per l’altra, è tutto un fiorire di sparate. Gridano tutti: politici di destra e di sinistra, studenti, laureati in cerca di abilitazione. Diversi docenti se ne sono andati o se ne stanno andando. Ben tre insegnanti di scienze dell’educazione – un settore tutto da spiegare – son finiti a fare l’ispettore scolastico; altri hanno preso altre vie, qualcuno è stato dissuaso dal rimanere sin dall’inizio. Come ha detto il nuovo direttore del DECS Manuele Bertoli a La Regione, «Bisogna dire che il DFA ha ereditato una situazione non facilissima con il passaggio dell’ASP alla SUPSI. È quindi necessario del tempo per risolvere i problemi. Tuttavia bisogna evitare di far crescere quelli già esistenti»: sante parole, verrebbe da dire. Il disagio, in effetti, non è proprio nuovo, anche se è venuto alla luce solo con la nascita dell’ASP, una decina di anni fa, al momento dell’adesione al famigerato modello di Bologna, col suo carico di norme euro-compatibili e di assiomi più burocratici e teorici che di sostanza.

Nel 1982 il Parlamento aveva varato la nuova «Legge sulle Scuole medie superiori», che, tra le altre cose, prevedeva il passaggio dalla vecchia magistrale seminariale, della durata di quattro anni e alla quale si accedeva a sedici anni, alla nuova magistrale post-liceale, con accesso dalla maturità e della durata di due anni. Già in quell’occasione il dibattito ruotò per lo più attorno ad argomenti di ruoli, di durate, di discipline da inserire nei curricoli, senza porsi domande ben più importanti: che scuola dell’obbligo vogliamo? E, quindi, come devono essere gli insegnanti che vi insegnano? Questa nuova magistrale debuttò concretamente alla fine degli anni ’80, a ranghi assai ridotti, anche perché il mercato del lavoro non chiedeva nuove schiere di maestri. Neanche dieci anni dopo, riecco una nuova discussione, per traghettare la post-liceale nella nuova ASP: naturalmente continuando a non porsi le giuste domande.

Oggi siamo daccapo. Tutti hanno in saccoccia le loro mirabolanti soluzioni, ma nessuno si preoccupa, ormai da più di trent’anni, di verificare sul campo l’esito delle ipotesi di formazione degli insegnanti. Forse sarebbe ora e tempo di riflettere insieme sui bisogni della scuola, per riuscire a tratteggiare il profilo fondamentale del docente al quale lo Stato delega l’istruzione e l’educazione: un lavoro che, come scrisse Jean Piaget, «è arte altrettanto quanto scienza», in un connubio che dev’essere di grande equilibrio e permeato della necessaria adesione etica: che sarebbe poi il consenso senza se e senza ma alle finalità della scuola pubblica, che deve saper portare ognuno al suo massimo grado di sviluppo. Invece si continua a discutere di questioni accademiche, senza accorgersi che, nel frattempo, l’educazione dei nostri bambini e ragazzi è diventata sempre più fiacca e, nel contempo, tecnocratica. La scuola di tutti i giorni ha a che fare con problemi tangibili, a volte generati dalla scuola stessa, altre da fattori esterni, più spesso da tutt’e due. I ricercatori dell’istituto magistrale dovrebbero analizzare le difficoltà concrete e proporre delle soluzioni praticabili, invece che immaginare problemi le cui soluzioni sono altrettanto ipotetiche. Ci si metta attorno a un tavolo, assieme, con umiltà: si invitino bravi insegnanti, ispettori navigati, direttori ed esperti di materia che conoscono la scuola; si misurino e si comparino le acquisizioni e le conoscenze degli allievi, si osservino sul campo le buone pratiche, si veda quali sono più efficaci e perché. Ci si confronti al di là dei titoli e dei ruoli. Ma – per favore! – prima di inventare nuove diavolerie psico-didattiche, si guardi come funziona la scuola di tutti i giorni: quella che, per ora, continua a selezionare a casaccio.

Archivio mensile:Giugno 2011

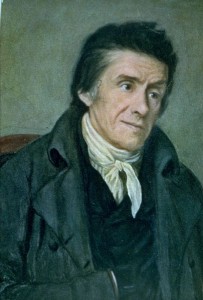

«Pestalozzi! Chi era costui?», ruminava tra sé il giovane maestro

Con una certa sorpresa, negli scorsi giorni ho ricevuto diversi messaggi di apprezzamento in seguito all’ultimo articolo comparso in questa rubrica, in cui sostenevo che se la scuola è una cosa seria non può espellere i suoi allievi problematici. Mi riferivo, naturalmente e in primo luogo, alla scuola dell’obbligo, per dire che se un allievo assume comportamenti strafottenti e aggressivi, attraverso l’espulsione gli si suggerisce implicitamente che, in fondo, andare a scuola non è poi così importante. Non mi sembra una proposta di chissà quale originalità, anche se è pur vero che la gestione dei cosiddetti casi difficili tende sempre più all’esclusione piuttosto che all’integrazione. Eppure la storia della pedagogia e della scuola ci dice proprio il contrario. Johann Heinrich Pestalozzi, nel 1799, accoglieva a Stans gli orfani della rivoluzione francese, bambini e ragazzi allo sbando: «Questi ragazzi erano nella condizione alla quale conduce in generale necessariamente l’estrema degenerazione della natura umana. Molti di essi arrivavano affetti da scabbia così inveterata da poter appena camminare, molti con le teste piagate, molti con stracci carichi di insetti, molti magri come scheletri, gialli, ghignanti, con occhi pieni d’angoscia e con fronti cariche di rughe della diffidenza e della preoccupazione, alcuni pieni di audace sfrontatezza, abituati alla mendicità, all’ipocrisia e ad ogni falsità, altri oppressi dalla miseria, pazienti ma sospettosi, incapaci di amore e timorosi. […] Dovunque pigra inazione, insufficiente esercizio delle loro facoltà spirituali e delle loro attitudini fisiche essenziali. Appena uno su dieci conosceva l’abc. Di altre conoscenze scolastiche e di altri mezzi essenziali di educazione non era neppure il caso di parlare». Questa la situazione, da far tremare i polsi a ogni educatore: ma Pestalozzi conduce la sua battaglia per educarli, perché l’educazione è per lui un obiettivo morale.

Con una certa sorpresa, negli scorsi giorni ho ricevuto diversi messaggi di apprezzamento in seguito all’ultimo articolo comparso in questa rubrica, in cui sostenevo che se la scuola è una cosa seria non può espellere i suoi allievi problematici. Mi riferivo, naturalmente e in primo luogo, alla scuola dell’obbligo, per dire che se un allievo assume comportamenti strafottenti e aggressivi, attraverso l’espulsione gli si suggerisce implicitamente che, in fondo, andare a scuola non è poi così importante. Non mi sembra una proposta di chissà quale originalità, anche se è pur vero che la gestione dei cosiddetti casi difficili tende sempre più all’esclusione piuttosto che all’integrazione. Eppure la storia della pedagogia e della scuola ci dice proprio il contrario. Johann Heinrich Pestalozzi, nel 1799, accoglieva a Stans gli orfani della rivoluzione francese, bambini e ragazzi allo sbando: «Questi ragazzi erano nella condizione alla quale conduce in generale necessariamente l’estrema degenerazione della natura umana. Molti di essi arrivavano affetti da scabbia così inveterata da poter appena camminare, molti con le teste piagate, molti con stracci carichi di insetti, molti magri come scheletri, gialli, ghignanti, con occhi pieni d’angoscia e con fronti cariche di rughe della diffidenza e della preoccupazione, alcuni pieni di audace sfrontatezza, abituati alla mendicità, all’ipocrisia e ad ogni falsità, altri oppressi dalla miseria, pazienti ma sospettosi, incapaci di amore e timorosi. […] Dovunque pigra inazione, insufficiente esercizio delle loro facoltà spirituali e delle loro attitudini fisiche essenziali. Appena uno su dieci conosceva l’abc. Di altre conoscenze scolastiche e di altri mezzi essenziali di educazione non era neppure il caso di parlare». Questa la situazione, da far tremare i polsi a ogni educatore: ma Pestalozzi conduce la sua battaglia per educarli, perché l’educazione è per lui un obiettivo morale.

E così altri personaggi chiave della storia della pedagogia: Jean-Marc Gaspard Itard, medico ed educatore, studiò il caso del ragazzo selvaggio dell’Aveyron, quello del bel film di François Truffaut, studio sul quale baserà gran parte della sua opera; Janusz Korczak, che nel 1942 rifiutò di abbandonare i “suoi” ragazzi nell’orfanotrofio del ghetto di Varsavia e svanì con loro a Treblinka, lasciò fondamentali insegnamenti sui diritti dei bambini e ideò dei formidabili approcci per insegnare a dominare le proprie pulsioni; e ancora, Don Lorenzo Milani, a Barbiana, cercava di istruire ed educare i figli delle classi più popolari in un’epoca in cui erano per lo più destinati all’analfabetismo. Si tratta, assieme a tanti altri, di uomini e donne che costituiscono uno straordinario patrimonio di idee, proposte ed esperienze che ogni insegnante della scuola dell’obbligo dovrebbe conoscere a menadito e conservare in uno speciale scomparto della sua «cassetta degli attrezzi».

Da almeno trent’anni, pur tuttavia, la formazione degli insegnanti ha preso altre vie. Messe in soffitta la pedagogia, la sua storia e la vecchia didattica generale, oggi van di moda le didattiche disciplinari e super specializzate, con quel loro sinistro profilo tecnologico che, in classe, si trasformano in tecnocrazia, anche per l’assenza di un fondamento etico che, semmai, le sappia concertare in un solido progetto educativo. Pestalozzi era molto sensibile alle varie dimensioni dell’educazione, ch’egli divideva in tre gruppi fondamentali: la testa, il cuore e le mani. Per le moderne scienze dell’educazione sembrerebbe che tutto ciò sia un inutile ciarpame, anche se i ragazzi difficili di oggi non sono neanche l’ombra sbiadita degli orfani di Stans. Insomma: studiare da maestro senza conoscere Pestalozzi è come per un fisico ignorare Einstein. Ma pare che nella scuola di oggi ciò sia possibile: con quali risultati, ottimisticamente, staremo a vedere.