L’articolo evidenzia l’assenza di una cornice etica condivisa nel sistema scolastico, dove la sovrabbondanza di contenuti – per lo più tradizionali e riproduttori dei sistemi scolastici precedenti – e una selezione costante ma poco dichiarata ostacolano la crescita etica e civile. Serve ripensare il ruolo della scuola come spazio di responsabilità, non solo di trasmissione culturale.

Con poche modifiche – tra cui le citazioni in francese, qui non tradotte in italiano – questo articolo fa parte del volume Un’etica per la scuola. Verso un codice deontologico dell’insegnante (a cura di Marcello Ostinelli e Michele Mainardi, 2016, Roma: Carocci editore). Il volume raccoglie e riordina gli interventi dell’omonimo convegno di studio del 25 novembre 2015 (qui il programma, di cui avevo pure parlato in un articolo pubblicato sul Corriere del Ticino del 15 dicembre 2015, Un’etica per la scuola e una deontologia per gli insegnanti).

Lo ripropongo qui, quasi 10 anni dopo, poiché ritengo che continui a essere un testo attuale, così come tutti i contributi del volume, di cui sono stati autori Marcello Ostinelli, Michele Mainardi, Eirick Prairat, Silvano Tagliagambe, Fabio Merlini e Giorgio Ostinelli: naturalmente con l’invito a leggere il libro nella sua interezza – senza scordare la riflessione di Dick Marti (1945-2023), che intervenne al convegno del 2015 e di cui, purtroppo, il libro dell’anno successivo non ha riportato il contributo.

☆☆☆

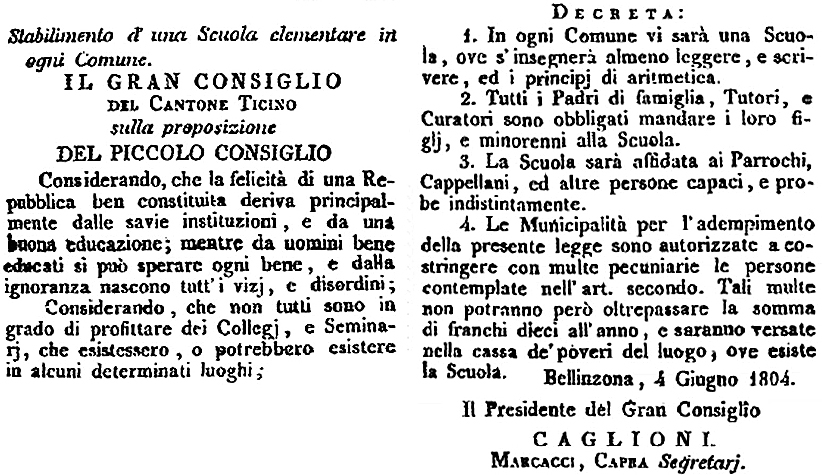

Nel 1803 il Ticino era entrato a far parte della Confederazione e, l’anno dopo, il Gran Consiglio Ticinese aveva varato la prima Legge sulla scuola, che generalizzava una pratica già presente in diverse zone del Cantone, rendendola però obbligatoria.

L’articolo 1 specificava che In ogni Comune vi sarà una Scuola, ove s’insegnerà almeno leggere, e scrivere, ed i principj di aritmetica. L’articolo 4 – l’ultimo – serviva a rendere operativa la Legge: Le Municipalità per l’adempimento della presente legge sono autorizzate a costringere con multe pecuniarie le persone contemplate nell’art. secondo (padri di famiglia, tutori e curatori, che sono obbligati a mandare i loro figlj, e minorenni alla Scuola). Tali multe non potranno oltrepassare la somma di franchi dieci all’anno, e saranno versate nella cassa de’ poveri, ove esiste la Scuola.

Naturalmente l’approvazione della Legge non fu un giochetto da ragazzi, come diremmo oggi, anche se i tempi furono più rapidi di quelli un po’ biblici ai quali ci siamo nel frattempo abituati. Il progetto di legge – riportano i verbali del Gran Consiglio dell’epoca – è del maggio 1804, e il Gran Consiglio ne prese atto (Progetti e messaggi sul Burò). Il 22 maggio ci fu un primo esame: Si fa lettura del progetto di legge rimasto sul Burò, sull’erezione di una Scuola in ogni Comune per insegnare a leggere e a scrivere. Rilettosi articolo per articolo dopo qualche discussione il Gran Consiglio lo ha rigettato. Il mese successivo l’Esecutivo lo risistemò e, il giorno stesso, il parlamento lo approvò: Si fa lettura d’un progetto del Piccolo Consiglio del 4 giugno 1804, sull’erezione di una scuola elementare in ogni comune. Dichiaratane l’urgenza, il Gran Consiglio lo ha accettato.

È curiosa, storicamente, la rapidità con cui una legge così importante – importante con gli occhi di oggi – era finita in parlamento due volte nell’arco di un mese. Ma c’è un’altra piccola curiosità, anche se c’entra poco, che restituisce però un certo spirito dell’epoca. Durante la stessa seduta il parlamento aveva preso atto «dell’avvenimento al Trono imperiale di Francia nella persona del primo Console Bonaparte. Sentito il riscontro, che il Piccolo Consiglio ha dato al Landamano della Svizzera su tale comunicazione, il Gran Consiglio ne ha esternata la sua approvazione». Per farla breve, penso che si può essere d’accordo nel dire che la politica dell’epoca, malgrado tutto, aveva preso una decisione saggia.

C’è però qualcosa che accomuna le discussioni di oggi con quelle di 200 anni fa. Non si può sorvolare sul fatto che l’istituzione dell’obbligatorietà scolastica In ogni Comune, ove s’insegnerà almeno leggere, e scrivere, ed i principj di aritmetica faceva strame di certo utilitarismo mai sopito: intanto, fin lì, a frequentar la scuola erano per lo più i maschi. Secondariamente era pressoché logica l’irritazione di gran parte del mondo contadino, visto che si poteva andar per monti e campi e occuparsi del bestiame senza bisogno di conoscere principj di aritmetica e, addirittura, di saper leggere e scrivere. Cos’abbia prodotto quella legge coraggiosa, e tante altre che son venute dopo, è comunque indubbio.

La Legge della scuola attualmente in vigore è stata votata dal parlamento il 1° febbraio 1990. La data di nascita, di per sé, dice poco. In realtà essa aveva mosso i suoi primi passi negli anni ’70, con l’iniziale denominazione di Statuto giuridico del docente: per dire che, all’inizio, le inquietudini erano altre. L’influenza del ’68 era ancora marcata, malgrado gli anni di piombo e la prima crisi energetica del ’73. Oltre a ciò, nel 1974 era stata formalmente istituita la scuola media, che avrebbe cambiato radicalmente il sistema scolastico e culturale ticinese, con l’abolizione del vecchio crocevia al termine della scuola elementare: di qua la scuola maggiore di tre anni, per quelli che oggi sceglierebbero un apprendistato; di là il ginnasio di cinque, per chi invece avrebbe tentato il liceo e l’università. Va da sé che, nel frattempo, il contesto storico è cambiato e che già negli anni ’60 il ginnasio, nei centri in cui esisteva, era diventato una scuola di massa.

Nel 1974, dopo un dibattito accesissimo, nacque dunque la scuola media, che sarebbe stata generalizzata a partire dall’anno scolastico 78/79 nel Locarnese. Ma per farla nascere era stato necessario, alle forze progressiste dell’epoca, cedere «qualcosa» ai contrari: i famigerati livelli A e B, che in mezzo a mille cambiamenti persistono ancor oggi, seppur con sembianze apparentemente più smorzate.

Mi si conceda una testimonianza del tutto personale. Gli allievi della mia prima classe di scuola elementare, che mi fu affidata nel ’74, avrebbero frequentato a partire dal 1978 la nuova scuola media, scongiurando in tal modo la tradizionale scelta tra scuola maggiore e ginnasio. In quell’anno noi maestri di allievi di 5ª ricevemmo montagne di rassicurazioni sul trattamento che la nuova scuola media avrebbe riservato anche a chi fin lì avrebbe frequentato scuole diverse. In particolare, et pour cause, ci fu garantito che la nuova scuola avrebbe preso contatto con noi, maestri che per la prima volta non dovevamo «orientare» arbitrariamente i nostri alievi sulla scelta della scuola da frequentare. Dato che, in autunno, dalla scuola media nessuno si era fatto vivo, chiesi un appuntamento e potei incontrare i docenti dei miei ormai ex allievi. Ricordo una riunione spiacevole. Io parlavo, ma pochi erano interessati ai miei timori e alle mie preoccupazioni. Verso la fine saltò su il professore di educazione musicale, che mi disse e mi chiese: «Se fossimo stati in regime di scuola maggiore e ginnasio, chi avresti consigliato di iscriversi all’una o all’altra scuola?». Convengo: come una rondine non fa primavera, così una domanda imbecille non fa statistica e non diventa regola. La storia, nondimeno, racconta che la Scuola media istituita nel 1974 è rimasta più conforme al modello precedente di quel che si possa pensare.

La Legge della scuola del 1990, che, come detto, ha radici in quella stagione di speranze e utopie che fu il Sessantotto, fissava delle finalità che si rifacevano per tanti versi a ideali umanisti, liberali e pacifisti. Il progetto politico dello Stato è tutto sommato molto chiaro: la scuola è [ancora] al servizio dello Stato e del paese nell’intento di formare dei cittadini in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre più le istanze di giustizia e di libertà. In altre parole potremmo dire che la Legge scolastica del ’90 si poneva sulla stessa linea dinastica di una scuola dell’obbligo al servizio dello Stato. Si tenga tuttavia conto che, neanche tre mesi prima, era caduto il muro di Berlino, con tutte le ripercussioni che conosciamo. Per dare qualche altro punto di riferimento, il 24 gennaio dell’84 era nato Macintosh, un computer destinato a cambiare il mondo. E in quegli stessi anni nasceva pure la televisione commerciale, che, per il nostro cantone, significava, in particolare, le reti del gruppo Fininvest del Cavaliere, sdoganate dal governo Craxi tra l’84 e l’85, affinché le televisioni private potessero continuare a trasmettere su tutto il territorio nazionale italiano: e, naturalmente, anche da noi.

A questo punto, e considerato il quadro istituzionale, è indubbio che qualsiasi codice deontologico che intende rifarsi a un’etica per la scuola deve adoperarsi affinché le sue regole non debbano ricadere in maniera pressoché unidirezionale sulle spalle di chi è «al fronte», vale a dire gli insegnanti per primi. Vediamo un esempio concreto. Il Codice deontologico del mestiere di formatore e di formatrice (Meirieu, 2013) è costruito attorno a tre capitoli e ventun articoli. I tre capitoli sono così concepiti:

- Le formateur doit considérer chaque apprenant comme un sujet.

- Le formateur doit être le garant de la structuration du collectif apprenant.

- Le formateur doit interroger en permanence les savoirs qu’il transmet et les méthodes qu’il utilise.

Si nota immediatamente che il soggetto è sempre il formatore, che, sempre per esemplificare, sarà conseguentemente tenuto a reconnaître chacun des apprenants dans sa singularité: son histoire, ses représentations, ses valeurs, ses stratégies d’apprentissage, ses acquis et ses projets (art. 1); a s’attacher à formuler les consignes nécessaires au bon déroulement du travail avec la plus grande clarté et précision, en vérifiant leur assimilation par tous (art. 13); e a construire des évaluations qui permettent à l’apprenant de se situer dans ses apprentissages et de progresser en identifiant ce qu’il a appris, le chemin parcouru et ce qu’il lui reste à apprendre (art. 20).

È importante, dunque, che l’etica per la scuola non possa essere circoscritta a una deontologia dei formatori. Per contro è inevitabile – e dovuto – che ogni scelta che riguarda l’etica della scuola, con particolare attenzione alla scuola dell’obbligo, e la sua declinazione più tangibile – la deontologia – sia concepita e realizzata in modo da tener conto dell’intero sistema scolastico, considerando che vi sono, all’apice della piramide, scelte politiche e organizzative dall’impatto etico e deontologico fondamentale e irrinunciabile. Semplificando, ma neanche troppo: le scelte fondatrici dello Stato devono potersi realizzare dentro le aule scolastiche senza troppi margini interpretativi riguardo alle finalità. Purtroppo il lungo e tortuoso viaggio dell’idea di scolarizzare obbligatoriamente i futuri cittadini da un’età data, affinché, come recita la Legge della scuola ancor oggi in vigore, si promuova lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre più le istanze di giustizia e di libertà, non porta necessariamente alla destinazione ipotizzata, mantenendo intatti e coerenti con i principi dichiarati in partenza.

Ne consegue che pensare un Codice deontologico degli insegnanti senza tener conto della complessità del sistema e delle molte tentazioni che s’incontrano lungo il percorso significa creare un (fin troppo facile) capro espiatorio di ogni fallimento, seppur parziale.

I primi due articoli della nostra Legge della scuola (Definizione e Finalità) rappresentano di per sé un progetto di cittadinanza – un progetto politico – di ampio respiro, che indica obiettivi elevati per i singoli individui e per l’intera società.

L’attuale Magna Charta che definisce i confini istituzionali del nostro sistema scolastico è indubitabilmente datata. Essa nasce in un contesto completamente diverso rispetto a quello in cui esplica oggi la sua azione. Al di là della giusta preoccupazione di dotare il Paese di uno strumento legislativo per adattare «la funzione della scuola in una società in rapida trasformazione» [Messaggio N° 3200 del Consiglio di Stato al Parlamento, del 30.06.1987], è pur necessario, come detto, sottolineare che i primi passi verso questa legge risalgono ai primi anni ’70 del secolo scorso: ci sarebbero voluti quasi vent’anni per l’approvazione e, nel frattempo, ne sono trascorsi altri venti e passa. Ciononostante il quadro giuridico che detta le regole fondamentali – mentre le direttive più mirate sono disseminate in un nugolo di leggi settoriali, regolamenti, decreti, disposizioni e pratiche non scritte – è rimasto più o meno immutato, sebbene la società ticinese di questi primi anni del XXI secolo sia (anch’essa) profondamente cambiata: si pensi, tanto per evocare qualche contesto che ha pesato più di altri sulla «rapida trasformazione», all’esplosione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al profondo mutamento delle caratteristiche della popolazione residente, alla globalizzazione e al nuovo assetto economico e finanziario, alla diversa struttura del mondo del lavoro.

È difficile dire se, nei cinque lustri trascorsi, qualcuno si sia dato la briga di verificare la coerenza tra questi principi fondatori e l’applicazione concreta nella scuola di tutti i giorni – e, in caso di constatazione problematica o negativa, cosa sia stato messo in atto per correggere il tiro. Di certo il cammino della scuola è stato toccato da un subisso di piccole e grandi riforme, a volte veri e propri cambiamenti, almeno sul piano organizzativo e legislativo; altre «semplici» ritocchi di testi esistenti. Nel frattempo abbiamo imboccato HarmoS, l’accordo intercantonale sull’armonizzazione della scuola obbligatoria. Ma alcuni indizi permettono di credere che, qua e là, possano sorgere palesi contraddizioni tra il progetto iniziale e la realtà. Si pensi, per citare qualche caso, al dibattito sull’educazione alla cittadinanza, alle elevate percentuali di allievi che, nella scuola media, non raggiungono i criteri per il passaggio diretto alla scuola media superiore, ai tassi appariscenti di bocciatura durante il primo biennio del liceo, al sovraccarico sempre più marcato dei servizi di sostegno pedagogico, alla richiesta di psicologi e tutori per puntellare insegnanti in difficoltà.

D’altra parte già nel 1996 Norberto Bottani sottolineava come potesse essere «indecoroso continuare ad infierire sulle prestazioni dei sistemi scolastici nell’ambito conoscitivo», tenuto conto di quattro obiettivi generici «collegati alle principali funzioni dei sistemi scolastici, ossia (Bottani, 1997):

- obiettivi conoscitivi, connessi alla trasmissione di un corpo di conoscenze, che per comodo chiamerei scolastiche e, nei casi migliori, di un sapere e di una cultura;

- obiettivi di socializzazione, intesi come la costituzione di organizzazioni educative allo scopo di conservare e rafforzare non solo le strutture e i meccanismi delle istituzioni sociali, ma soprattutto di fare assimilare, mediante i riti scolastici, i principi razionali su cui si fonda ogni tipo di organizzazione burocratica (…);

- obiettivi politico-culturali, che impongono modalità socialmente e legalmente riconosciute di appropriazione dei discorsi e dunque dei saperi e dei poteri che questi discorsi veicolano (…);

- obiettivi burocratici-amministrativi, ossia la crescita autopoietica dei sistemi scolastici secondo principi di sviluppo autoreferenziali».

Lo stesso Bottani riconosceva efficienza e funzionalità nell’ambito degli obiettivi di socializzazione e rimandava invece ad altri autori per la comprova dei restanti due obiettivi: «Anticipo subito che non svolgerò la stessa operazione per i due obiettivi restanti – quello politico-culturale e quello burocratico-amministrativo –, ma posso anche affermare che in entrambi i casi si ha la comprova di una notevole efficienza dei sistemi scolastici. La funzionalità dei sistemi scolastici come dispositivi regolatori delle modalità di appropriazione dei discorsi è stata spiegata da Foucault nella sua celeberrima lezione inaugurale al Collège de France il 2 dicembre 1970. Illich, Dupuy, Dumouchel, Luhman e Varela hanno invece dimostrato la straordinaria capacità autopoietica dei servizi sociali e quindi anche di quelli scolastici»(ibid.).

In un suo recente saggio Philippe Perrenoud si sofferma sulle contraddizioni di un sistema scolastico che pretenderebbe addirittura di «preparare alla vita» (Perrenoud, 2011). Sappiamo che negli ultimi trenta o quarant’anni si sono affacciati a livello di scelte curricolari almeno due diversi approcci, che hanno marcato e marcano ancor oggi il dibattito, senza in realtà esser giunti a una conclusione concreta ed efficace. Vi è stato dapprima il passaggio dalle nozioni al primato dell’imparare a imparare come alternativa al vecchio nozionismo e alla classificazione degli allievi. Ma, come ha osservato Philippe Meirieu, non è possibile imparare basando l’apprendimento sul nulla: «À la Sorbonne, devant un parterre de milliers d’inspecteurs, on a même entendu un ministre proclamer avec la foi du nouveau converti qu’il faut désormais, à l’école, “apprendre à apprendre”… Il n’ignore sûrement pas que cette idée date de Montaigne et du Ratio studiorum (texte fondateur de la pédagogie jésuite dont la version définitive parut en 1599), qu’elle est développée depuis plus d’un siècle par les militants pédagogiques de l’Éducation nouvelle… Il n’est pas non plus sans savoir que cette même formule est précisément remise en question par de très nombreux chercheurs qui constatent la difficulté à acquérir une méthode indépendamment de son contenu. Mais tout est bon, en matière éducative, pour donner le sentiment à la population que l’on fait quelque chose. Imaginerait-on un ministre de la Santé, devant les meilleurs spécialistes des traitements les plus sophistiqués, faire l’éloge de la saignée?» (Meirieu e Guiraud, 1997).

Nell’ultimo decennio la riflessione si è spostata sul tema delle competenze, la cui definizione è ancora in attesa di un’applicazione pragmatica, ciò che crea tuttavia molteplici confusioni tra gli insegnanti, soprattutto considerando che le norme attuali prevedono ancora una valutazione disciplinare a livello sommativo e almeno annuale. Una definizione di competenza abbastanza diffusa e ammessa e quella secondo cui essa è la capacità di affrontare un problema complesso o di svolgere un’attività complessa; o, ancora, che una competenza comprende diverse componenti che si possono riassumere nella ormai classica triade dei saperi, delle capacità e degli atteggiamenti. Perrenoud, dal canto suo, definisce la competenza come «un pouvoir d’agir dans une famille de situations» (Perrenoud, 2011).

Per il nostro discorso è però di grande interesse, competenze o meno, constatare quanti e quali siano gli insegnamenti, le educazioni e le omissioni della scuola di oggi. Perrenoud, nel lavoro citato, ne fa un elenco sufficientemente completo:

| Discipline centrate su un campo del sapere | Educazioni | Discipline assenti dall’insegnamento obbligatorio |

| La biologia

La chimica La fisica La matematica La letteratura La filosofia La storia La geografia L’informatica La lingua “materna” Le lingue seconde |

L’educazione fisica

L’educazione musicale L’educazione artistica L’educazione pratica L’educazione ai mass-media L’educazione alla salute L’educazione sessuale L’educazione interculturale L’educazione tecnologica L’educazione allo sviluppo sostenibile L’educazione religiosa L’educazione non sessista L’educazione morale e/o etica |

La psicologia e la psicanalisi

La sociologia Le scienze politiche Le scienze economiche Il diritto La criminologia L’architettura e l’urbanistica |

Il riferimento è alla situazione romanda. È però evidente che vi sono chiare analogie con la nostra scuola dell’obbligo, dove, ad esempio, fa capolino l’educazione stradale, mentre altre «educazioni» non sono formalizzate, anche se compaiono spesso nell’ambito di altre discipline… È interessante notare, seguendo la riflessione del sociologo ginevrino, come una parte delle discipline affondi le sue radici nella tradizione, mentre altre si sono installate nel tempo attraverso canali istituzionali diversi, solitamente per rispondere a nuovi problemi o a richieste provenienti da contesti disparati.

Due, tuttavia, sembrano le variabili che più di altre concorrono a garantire una stabile fissità:

- il potere delle lobby disciplinari, che determinano il «valore» di ogni disciplina all’interno dell’orario settimanale, attraverso la quantificazione delle ore disponibili e l’incidenza sul piano della selezione scolastica;

- il livello propedeutico dei contenuti disciplinari, che è spendibile in prospettiva e che genera la pressione del settore scolastico successivo su quello che lo precede (l’università sul liceo, il liceo sulla scuola media, …).

Non si tratta certo di una scelta organizzativa di cui sia interamente responsabile il corpo insegnante, dal momento che anche l’opzione politica prevede sin dall’istituzione della scuola media il titolo accademico nella disciplina, accompagnato dall’abilitazione all’insegnamento. A ciò si aggiunga il ruolo degli esperti di materia, che ovviamente provengono dalle discipline e concorrono in definitiva a creare e consolidare le diverse lobby disciplinari e a esercitare pressioni a più livelli, partendo da quello politico.

È invece più difficile dire quale sia la situazione generale, a questo livello, nella scuola elementare. Un certo disciplinarismo, ancorché poco dichiarato e pubblicizzato, è esistito anche lungo tutta la fase storica che ha contraddistinto il post ’68 e che era poi confluito nei programmi della scuola elementare del 1984. Basti pensare all’evoluzione che ha avuto negli anni il concetto di «Studio dell’ambiente». Nel programma ad uso delle classi sperimentali, a metà egli anni ’80, vi era un implicito riferimento alle teorie dello storico e filosofo della pedagogia Arnould Clausse (Clausse, 1964): «L’ambiente non è solo la realtà oggettiva, spaziale o fisica, ma l’insieme dei significati che l’esperienza compiuta dal bambino assume per lui. L’ambiente non si limita quindi al solo aspetto naturalistico, all’aspetto economico-sociale oppure ai loro rapporti reciproci, ma supera gli aspetti “oggettivi” (separati od isolati in discipline oppure allargati a settori più ampi) e si definisce come l’insieme di impressioni, sentimenti, percezioni, concezioni, ipotesi, conoscenze soggettive o parzialmente oggettive della realtà elaborate dal fanciullo». La versione dei programmi poi formalmente istituita dal Consiglio di Stato è già più sfumata: «L’attività didattica dovrebbe riferirsi quanto più possibile all’ambiente, consentendo così agli allievi di avvertire l’utilità e la concretezza di quanto apprendono. L’ambiente a cui si è pensato elaborando il curricolo elementare non va ridotto al luogo in cui gli allievi abitano e la scuola ha sede. Esso è innanzi tutto ambiente culturale e umano, fatto di linguaggi, valori, tradizioni, norme, realizzazioni tecniche: l’esperienza che l’allievo ne ha fatto nel corso della vita gli ha fornito i primi elementi di cultura».Infine il regolamento della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare (1996) stabilisce che un obiettivo importante della scuola fuori sede è quello di «conoscere un ambiente particolare, studiandone le caratteristiche geografiche, storiche, naturalistiche, nonché le realizzazioni dell’uomo».

Ma altri segnali sono fonte di preoccupazioni, come ad esempio la recentissima introduzione, nella scuola elementare, della valutazione sommativa intermedia, disciplina per disciplina, che interviene dopo le vacanze di Natale e che è espressa con una scala ordinale di aggettivi al posto delle più tradizionali note, che sono assegnate invece al termine dell’anno scolastico.

Ne esce, rafforzata, l’ipotesi che vuole la scuola obbligatoria al servizio di talune élite, manifestamente confezionata per gli allievi «destinati» a proseguire e terminare studi universitari. Ha annotato il sociologo François Dubet: «Se dovessi fare una critica al sistema scolastico, direi che è, contemporaneamente, troppo e troppo poco strumentale. È troppo e troppo poco scolastico. Prendo in particolare, come esempio, il modo in cui viene selezionata l’élite scolastica, che è sempre più specialistico e che si fonda sulle scienze e la matematica. Questa élite non sarà formata da scienziati e matematici, ma da individui selezionati da quelle discipline ridotte alla loro sola funzione di selezione. In altre parole, in un gran numero di casi le discipline perdono completamente la loro dimensione educativa per diventare semplicemente delle chiavi d’accesso a determinate condizioni sociali» (Dubet, 2002). Lo stesso autore mette inoltre in evidenza come la scuola, col passaggio all’educazione di massa (democratizzazione) si sia assunto il ruolo selezionistico che prima era svolto dalla società: «Ovviamente, la selezione si applica a tutti gli allievi, ma il dato è che essa risulta più clemente verso i ragazzi degli ambienti avvantaggiati. Nel 1950 un figlio d’operaio poteva pensare: “Gli studi di lunga durata non fanno per me, a meno che io non sia particolarmente dotato”. Oggi, invece, può dire: “Gli studi di lunga durata fanno per me”, ma rischia di dover scoprire a sue spese che ciò non è vero. È a questo punto che è possibile osservare una sorta di dispersivo frazionarsi delle gerarchie fra discipline, canali formativi e tipo d’istituto proprio perché il sistema stesso diventa autore della selezione. È possibile naturalmente pensare che i politici hanno lasciato che questo accadesse con una certa leggerezza. Ma poteva essere altrimenti?»

In tutto questo bailamme di difficoltà e di dibattito continuo non mancano, a scadenze più o meno regolari, le soluzioni miracolose, proposte praticamente da sempre come condizioni irrinunciabili per garantire una scuola equa, attenta ai bisogni di tutti, ma proprio tutti: quasi che una cattiva pratica o un’incapacità palese possa essere risolta con riforme strutturali, quali l’ennesima diminuzione del numero di allievi per classe. O come quell’altra, partita come iniziativa popolare per istituire una nuova disciplina a sé stante – «Educhiamo i giovani alla cittadinanza» – come se fosse utile studiare la civica sui libri prima che viverla quotidianamente tra i banchi, a confronto con l’oligarchia della scuola e l’autocrazia dell’insegnante.

È piuttosto evidente che i meccanismi di selezione, non necessariamente accompagnati da un adeguato impianto pedagogico, da scelte didattiche all’altezza e da strumenti di valutazione non sempre (quasi mai!) molto calibrati, si trovano un po’ in tutti i gradi e settori scolastici, nonostante il richiamo regolare alla valutazione formativa. Il passaggio alla scuola media, nella quale sono confluiti, a partire dalla seconda metà degli anni ’70, i Professori del ginnasio e i Maestri della scuola maggiore, ha de facto riprodotto il modello ginnasiale sul piano dell’organizzazione dell’insegnamento, al quale si sono ben presto adeguati tanti docenti provenienti dalla scuola maggiore. Ma, di per sé, è la struttura essenziale della scuola dell’obbligo che scricchiola sempre più e che offre facili occasioni per riprodurre all’infinito storici squilibri generati dall’origine socio-economica e culturale, con un’ostinazione quasi atavica a privilegiare la valutazione e la classificazione degli allievi a scapito dell’insegnamento: «Attualmente lavorate 210 giorni di cui 30 sciupati negli esami e un’altra trentina nei compiti in classe. Restano 150 giorni di scuola. Metà dell’ora la sciupate a interrogare e fa 75 giorni di scuola contro 135 di processo. […] Durante i compiti in classe lei passava tra i banchi, mi vedeva in difficoltà o sbagliare e non diceva nulla. Io in quelle condizioni sono anche a casa. Nessuno cui rivolgermi per chilometri intorno. Non un libro di più. Non il telefono. Ora invece siamo a “scuola”. Sono venuto apposta, di lontano. Non c’è la mamma, che ha promesso che starà zitta e poi mi interrompe cento volte. Non c’è il bambino della mia sorella che ha bisogno d’aiuto per i compiti. C’è silenzio, una bella luce, un banco tutto per me. E lì, ritta a due passi, c’è lei [la professoressa]. Sa le cose. È pagata per aiutarmi. E invece perde il tempo a sorvegliarmi come un ladro» (Milani, 1976). Dati quantitativi a parte, potrebbe essere spassoso riscrivere il paragrafo, adattandolo alla nostra attualità: perché «lui» o «lei», troppo spesso, sarebbero ancor lì a tenerci d’occhio come furfanti.

Non da ultimo non si possono trascurare alcuni timori legati all’introduzione di HarmoS, con la ridefinizione dei programmi – ridefinizione che procede per competenze trasversali e per discipline –, l’anticipo dell’inizio dell’obbligo scolastico a quattro anni, la definizione, quindi, di nuovi programmi per la fascia 4-5 anni e il rischio che, sin dai quattro anni, si formalizzi qualche forma di valutazione/selezione. E ben altri azzardi si possono immaginare, quale, ad esempio, l’apparizione di nuove figure all’interno della scuola e dei suoi meccanismi selettivi. Il timore, insomma, è che non solo la scuola pubblica e obbligatoria continui a fungere da filtro per gli allievi che potranno accedere a studi universitari, con evidente connotazioni socio-economiche e culturali e già a partire dalla bella età di quattro anni; ma che questa finalità non scritta da nessuna parte – un’opinione come un’altra, più che una scelta politica condivisa da una maggioranza parlamentare – anticipi i suoi tempi di realizzazione.

Oggi si parla spesso di utilitarismo e di spendibilità di ciò che si impara a scuola. Semplificando: la scuola è utile se insegna delle cose che servono – sapere, saper essere, saper fare – o, più modernamente, delle competenze, soprattutto quando la scuola pretende di preparare alla vita. Si potrebbero portare molti esempi per illustrare l’ambiguità tra una concezione della scuola per formare cittadini o per preparare lavoratori, cioè meri soggetti economici. Ma è abbastanza evidente che, in questi primi scorsi del XXI secolo, la società tende a privilegiare una concezione utilitaristica della scuola, demandando ad altri – ma non è chiaro chi siano questi altri – il compito di Educare i futuri cittadini allo stato di diritto e alla democrazia: in altre parole, è difficile capire chi è tenuto a definire e trasmettere il complesso dei valori identitari e dell’etica. Tanto per evocare qualche “visione”, eccone una succinta collana spilluzzicata dalle cronache degli ultimi anni:

- 2002, dibattito sulla politica delle lingue: il presidente della commissione scolastica del Gran Consiglio, dichiara a un domenicale: «Io credo che a decidere quali lingue si devono studiare a scuola non dovrebbe essere lo Stato né il Dipartimento, bensì la società, il mercato».

- Campagna per le elezioni cantonali del 2005: un manipolo di giovani candidati al Parlamento pubblica un’inserzione sui quotidiani, dove campeggiano le loro foto del primo giorno di scuola. Sopra, un titolone: «Per una scuola sempre più giovane!»; di fianco, «W la scuola!», poi un florilegio di punti esclamativi per arrivare al dunque: loro sette, vorrebbero … portare un PC su tutti i banchi di scuola affinché gli scolari e gli studenti ticinesi possano utilizzarlo per l’apprendimento di quasi tutte le materie scolastiche». E spiegano che, tra le altre meraviglie prodotte dal PC, i giovani saranno più competitivi sul mercato del lavoro, contribuendo al rilancio economico delle nostre regioni

- E ancora, campagna per le elezioni cantonali del 2011: un candidato scrive su un altro domenicale: «La scuola non potrà esimersi da un riorientamento nell’ottica di quelle che sono le richieste del mercato del lavoro. È evidente che le professioni “d’ufficio” sono sature. Mancano risorse nell’artigianato, nell’edilizia, nel sociosanitario. Altra misura necessaria: si metta il numero chiuso alle formazioni “letterarie” ed “artistiche” prive di sbocchi professionali».

La scuola che fa capolino da queste tesi non è quella voluta dal Parlamento nel 1990 e non è neanche una scuola in grado di rispondere ai bisogni elevati dei cittadini di uno stato moderno. In un testo di qualche anno fa (Tomasini, 2000) avevo già affrontato la questione, partendo da altri presupposti, e annotando tra l’altro che

«In nessun altro sistema sociale la realtà è tanto frammentata e diversificata come nella scuola; le norme variano a seconda della personalità dell’insegnante, del suo umore, della sua storia, della sua visione dell’esistenza, del suo credo pedagogico. Ogni insegnante, di conseguenza, ha una sua maniera di approvare e disapprovare, di rimproverare ed elogiare, di punire e gratificare. In altre parole, ognuno ha un suo personale codice per regolare i comportamenti dei suoi allievi. La totale arbitrarietà di una tale situazione è evidente, tanto più che il “codice penale” di ognuno né viene esplicitato al di fuori dell’aula scolastica, né è oggetto di dibattiti e riflessioni. Oltre a ciò, la sanzione – il castigo… – resta una delle armi più diffuse per raggiungere l’obiettivo della tranquillità personale, pur sapendo bene che raramente la punizione costituisce un mezzo adeguato per risolvere i problemi alla radice. Come scrive Ph. Meirieu, “La sanzione convalida sempre lo scarto rispetto alla norma ammessa [la norma individuale, N. d. A.], l’infrazione alla regola del gioco imposta. In questo senso, ha una funzione integrativa per eccellenza: si minaccia la punizione per sollecitare la sottomissione; si esegue la pena sperando di far rientrare nei ranghi il recalcitrante” (Meirieu, 1991).

Mettere il bambino al cuore dell’azione pedagogica significa anche affrontare quest’ordine di problemi, che, in ogni modo, non possono essere risolti né con nuove leggi e regolamenti, né con un aumento delle modalità di controllo da parte delle autorità scolastiche, giacché il nocciolo della questione sta altrove. Una soluzione normativa sarebbe avvilente per tutta la scuola; invece, e più correttamente, conviene riflettere sulla manifesta contraddizione tra necessità di stabilire una relazione armoniosa e positiva con ogni bambino da un lato, e l’etica della scuola dall’altro. Insomma: può la scuola estraniarsi dallo Stato di diritto per fondare una miriade di oscure dittature a sfondo oligarchico, dove né i bambini, né le loro famiglie, né – infine – i colleghi medesimi possono far valere i propri diritti e le proprie opinioni?»

In questo senso le preoccupazioni delle autorità politiche sono legittime e apprezzabili. Penso ad esempio a qualche chiara enunciazione dell’Accordo intercantonale HarmoS, come quando si dichiara che Durante la scuola obbligatoria, tutte le allieve e gli allievi acquisiscono e sviluppano le conoscenze e le competenze fondamentali, nonché l’identità culturale, che permettono loro di continuare ad imparare durante tutta la vita e di trovare il loro posto nella vita sociale e professionale. Tuttavia se si vuole evitare che gli impegni deontologici dell’istituzione ricadano per lo più nell’ambito delle responsabilità dei singoli insegnanti o dei loro strumenti istituzionali o sindacali, sarà sempre più urgente la necessità imprescindibile che le norme che regolano il funzionamento della scuola limitino o annullino ogni possibilità di parzialità o di ingiustizia. Il codice deontologico al quale deve attenersi ogni singolo insegnante deve quindi nascere da una scelta etica della scuola dello Stato: sul piano delle enunciazioni fondatrici e con un’altissima considerazione anche degli aspetti pragmatici.

È utile evidenziare che la condivisione di un codice deontologico degli insegnanti non può esimersi dall’affrontare la questione già a partire dalla formazione di base dei docenti. «La question de l’identité professionnelle, des valeurs, de l’éthique, du rapport à l’État était au centre du débat sur la formation des enseignants du temps des écoles normales et des institutions équivalentes pour l’enseignement secondaire. Si ces questions ont été éclipsées au cours des dernières décennies par le débat sur les compétences et les référentiels, peut-être n’est-ce pas sans lien avec le transfert de la formation des professeurs vers l’enseignement supérieur, les universités dans certains pays, les hautes écoles dans d’autres. En effet, dans l’enseignement supérieur, on est à l’aise avec les connaissances, les méthodes et globalement avec tous les apprentissages qui ne touchent pas à la personnalité, aux attitudes, aux valeurs et au rapport au monde des étudiants. L’université est censée s’adresser à des étudiants dont les préférences politiques, les idéologies, les manières de vivre sont très diverses. Les hautes écoles, dans la mesure où elles tendent à se rapprocher des universités ou à en devenir, manifestent la même prudence ou, si l’on préfère, le même respect des différences. Cette “neutralité axiologique” trouve ses limites lorsque les universités et les hautes écoles prétendent former des professionnels. On imagine parfois régler le problème en exigeant (ou en postulant…) l’adhésion des étudiants à quelques valeurs jugées universelles, donc incontestables : la raison, la rigueur, le souci de l’objectivité et de la vérité scientifique, la prise en compte de l’état des savoirs les plus légitimes, l’ouverture au débat argumenté. Mais de telles valeurs ne suffisent pas à guider toutes les décisions d’un ingénieur, d’un architecte, d’un médecin, et moins encore d’un avocat, d’un psychologue, d’un journaliste ou d’un enseignant. L’éthique de la science ne peut à elle seule orienter le rapport aux personnes, aux institutions, aux normes, au pouvoir, au bien public qui sont au coeur de ces métiers» (Perrenoud, 2014).

Riferimenti bibliografici

Norberto Bottani (1997). «Funzionamento, riforme ed efficacia dei sistemi di formazione». In Francesco Vanetta (a cura di), A proposito di qualità nella scuola – Atti del Seminario tenuto al Monte Verità, Ascona il 5 e 6 dicembre 1996,Bellinzona: Ufficio studi e ricerche, p. 21-22

Arnould Clausse (1964). Teoria dello studio di ambiente – Riflessioni critiche sulla pedagogia contemporanea. Firenze: La Nuova Italia

François Dubet (2002). Perché cambiare la scuola?. Firenze: Libri Liberi

Philippe Meirieu (1991). Le choix d’éduquer. Paris: ESF

Philippe Meirieu & Marc Guiraud (1997). L’école ou la guerre civile. Paris: Plon Éditeur

Philippe Meirieu (2012). «Code de déontologie du métier de formateur et de formatrice – Texte élaboré par les étudiantes et étudiants dans le cadre des cours de Philippe Meirieu au sein du Master 2 “Métiers de la Formation” de l’Université LUMIÈRE-Lyon 2, en novembre 2012». In Eirick Prairat (2013), La morale du professeur, Paris: PUF

Don Lorenzo Milani (1976). Lettera a una professoressa. Firenze: Libreria Editrice Fiorentina

Philippe Perrenoud (2011). Quand l’école prétend préparer à la vie – Développer des compétences ou enseigner d’autres savoirs?. Paris : ESF Éditeur

Philippe Perrenoud (2014). «Compétences et référentiels : trois questions vives». In Maurice Tardif et Jean-François Desbiens (sous la direction de), La vogue des compétences dans la formation des enseignants, Laval : Presse de l’Université Laval, p. 7-34

Adolfo Tomasini (2000). «Scuola dell’obbligo tra etica individuale e collettiva». In Michele Mainardi e Adolfo Tomasini (a cura di), Con la scuola per la dignità – Incontro con Philippe Meirieu e Jean-Pierre Pourtois, Bellinzona: Centro didattico cantonale, Collana Atti, p. 11-21