Succede di rado, ma capita che qualcuno mi scriva per commentare un pezzo apparso in questa rubrica. Dopo quello uscito l’8 settembre, dedicato ai settant’anni dalla morte di Janusz Korczak, ho ricevuto un messaggio da un caro amico, mio Maestro, ormai tanti anni fa, ai tempi dell’università. Bello!, mi ha scritto. Ma a cosa alludi con «i sempre più frequenti appelli alla selezione precoce?». Continuo a ritenere che la scuola dell’obbligo debba alzare il tiro su alcune essenzialità, cioè insegnare di più e meglio a tutti. Poi dev’essere in grado di orientare, mentre il compito di selezionare tocca alla scuola post-obbbligatoria e al mondo del lavoro. Perché gli appelli alla selezione precoce mi sembrano sempre più frequenti? Esempio 1. Lino Guzzella, nuovo rettore del politecnico di Zurigo, ha chiesto «esami più difficili, soprattutto in matematica, fisica, tedesco e inglese», perché alla fine tanti studenti «arrivano da noi all’ETH e sono male preparati allo studio» (Corriere del 30 luglio). Ottima l’analisi, pessima la terapia. Esempio 2. La deputata Francesca Bordoni-Brooks, membro della commissione scolastica del Gran consiglio, ha scritto che converrebbe «dividere questa scuola media unica (…) per passare a due scuole medie, una che porti al liceo e una che porti alle scuole professionali» (Corriere del 4 aprile). Esempio 3. Sergio Morisoli, fondatore di AreaLiberale: «Occorre garantire le stesse condizioni di partenza per tutti, ma non la parità di risultati. La scuola va differenziata, non siamo tutti uguali [Toh!?]. E va valorizzata la scuola professionale rispetto ad un modello che porta tutti all’università e alle scuole superiori» (Corriere del 12 agosto). Walo Hutmacher, sociologo, ha lanciato un bel sasso nello stagno, lontano mille miglia dallo slogan sulle pari opportunità per tutti, ormai diventato obsoleto, tanto è politicamente corretto: «Réclamer l’égalité des chances, c’est s’empêcher de viser l’égalité des résultats a un niveau élevé» (Éducateur, febbraio 2012).

Pronta, va da sé, la risposta del mio interlocutore: «Non conoscevo l’idea di Hutmacher: in ogni caso mi fa riflettere e dovrebbe spingermi a ripensare un’evidenza sulla quale ho sempre sorvolato. Ma a proposito di quell’enunciazione: la chiave sta naturalmente nel concetto di niveau élevé, che non mi sembra chiarissimo. Tu come lo espliciteresti?». È assai difficile, naturalmente, dare una risposta esauriente a simile questione. Cosa significa, ad esempio, che un bambino, alla fine della seconda elementare, deve «Saper leggere silenziosamente testi brevi e semplici, comprendendone il significato» ed essere capace di «scrivere brevi testi, usando le parole appropriate, con frasi chiare nella costruzione e corrette nell’ortografia», come recitano i programmi della scuola elementare? Com’è un testo breve e, nel contempo, semplice? E quali sono le parole appropriate, per di più inserite in frasi realizzate con la necessaria chiarezza? Mi fermo qui, poiché andando in su con gli anni di scuola i programmi diventano vieppiù complicati nell’enunciazione e vaghi nel significato concreto: soprattutto se poi c’è chi dà le note per certificare il raggiungimento del traguardo. Tra le tante ricerche prodotte dalle scienze dell’educazione, non esistono, ch’io sappia, risposte a tali quesiti. Eppure è su questi aspetti che, dai e dai, si infrangono tante innovazioni e tante rivoluzioni didattiche. Anche perché in assenza di riferimenti minimamente precisi, son sempre i soliti poveri cristi a lasciarci le penne e a finire per assumere l’ingrato ruolo dell’ultimo della classe. Ho scritto al mio interlocutore: «È vero che il concetto di niveau élevé non è chiarissimo. Ma qual è il livello minimo sopportabile? E come fare per arrivarci?» Essenziale la sua replica: «Risposta ovvia, all’epoca nostra: come fanno i finlandesi. In pratica?». Studiando per bene il sistema scolastico di quel paese, ad esempio, invece di limitarsi a citarne solo gli aspetti che fan comodo, da destra e da sinistra. O no?

Archivio mensile:Settembre 2012

A settant’anni dalla morte di Korczak a Treblinka

Il 6 agosto di settant’anni fa la Germania nazista assassinò nel campo di sterminio di Treblinka, assieme ai ragazzi del suo orfanotrofio, il pedagogista, scrittore e medico polacco Janusz Korczak. Ha scritto Erri De Luca: «Passai per via Krochmalna, dove abitavano i Singer, e per via Sliska, dove c’era l’orfanotrofio diretto da Janus Kortzhak, che s’incamminò coi suoi centonovantadue bambini allineati verso i vagoni aperti della Umschlagplatz. Se riferiti a persone, i numeri vanno scritti per me in lettere. Le cifre vanno bene per ogni contabilità, tranne che per le vite umane. Per loro ci vogliono le lettere: centonovantadue bambini. Con quella schiera disciplinata e muta Kortzhak entrò nudo nei tre recinti concentrici del campo di Treblinka fino agli stanzoni dell’asfissia» (Il torto del soldato, 2012).

Il 6 agosto di settant’anni fa la Germania nazista assassinò nel campo di sterminio di Treblinka, assieme ai ragazzi del suo orfanotrofio, il pedagogista, scrittore e medico polacco Janusz Korczak. Ha scritto Erri De Luca: «Passai per via Krochmalna, dove abitavano i Singer, e per via Sliska, dove c’era l’orfanotrofio diretto da Janus Kortzhak, che s’incamminò coi suoi centonovantadue bambini allineati verso i vagoni aperti della Umschlagplatz. Se riferiti a persone, i numeri vanno scritti per me in lettere. Le cifre vanno bene per ogni contabilità, tranne che per le vite umane. Per loro ci vogliono le lettere: centonovantadue bambini. Con quella schiera disciplinata e muta Kortzhak entrò nudo nei tre recinti concentrici del campo di Treblinka fino agli stanzoni dell’asfissia» (Il torto del soldato, 2012).

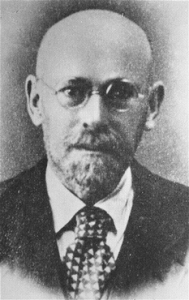

Janusz Korczak, nome d’arte di Henryk Goldszmit, figlio di un’agiata famiglia di origine ebrea ben integrata a Varsavia, non è una figura di primissimo piano nella storia delle idee pedagogiche. È abbastanza inusuale trovare il suo nome nei normali corsi di pedagogia previsti per i futuri docenti. Eppure il suo contributo etico e teorico alle scienze dell’educazione è tutt’altro che trascurabile. Fu un ribelle sin da piccolo. Poco più che trentenne, sopportando male la suddivisione in classi e il fatto di essere nato ricco, fondò uno dei primi orfanotrofi per bambini ebrei. Questo intenso progetto educativo lo accompagnò per tutta la vita, fin dentro il ghetto di Varsavia. Korczak era profondamente convinto del diritto all’esistenza e al rispetto del bambino in quanto tale, tanto che proprio a lui si deve il primo spunto all’idea dei «Diritti del bambino». Ha annotato Pierre Frackowiak, pedagogo francese, commentando Il diritto del bambino al rispetto, un testo del 1929: «La sua opera letteraria e pedagogica, la sua azione di precursore negli orfanotrofi di Varsavia tra le due guerre mondiali, la sua attività di insegnante e di formatore, la sua costante militanza sin dall’inizio del XX secolo sui giornali, alla radio, fin dentro l’inferno del ghetto, hanno fatto sì che fosse considerato come padre spirituale dei diritti del bambino, associando volentieri il suo nome a quelli di M. Deraismes, di cultura massonica, di F. Buisson, di cultura protestante, e di M. Montessori, di cultura cattolica». Ciononostante Korczak non fu per nulla un anticipatore di certo permissivismo che sarebbe nato nel dopoguerra, con epicentro gli Stati Uniti. Al contrario, era molto esigente. A lui si devono taluni dispositivi pedagogici di grande efficacia, vòlti a sospendere e mitigare i propri impulsi aggressivi, quale la buca delle lettere in cui infilare domande e rimostranze: un invito alla scrittura come atto cosciente per non soccombere agli istinti distruttivi, che pure appartengono alla natura umana.

All’apertura di un nuovo anno scolastico, credo che sia importante rivolgere la propria attenzione a figure come quella di Janusz Korczak, che ci rammentano che Educare non è un’azione che può essere banalizzata, né lasciata nelle mani dei mercati o dei moderni stregoni, che coi loro filtri miracolosi «guarirebbero» ogni piccola deviazione dai comportamenti voluti: perché i bambini non sono marchingegni da telecomandare a piacere, secondo la propria fretta insofferente; né, tanto meno, possono essere consegnati alle leggi dell’economia e della produttività, che sempre più chiedono selvagge e precoci selezioni. L’educazione è un percorso lungo, faticoso, senza scorciatoie, che richiede coerenza e scelte meditate. La scuola, insomma, deve riappropriarsi delle sue lentezze e delle sue essenzialità, nel totale rispetto dei bambini e dei giovani che la frequentano. Contro i sempre più frequenti appelli alla selezione precoce e all’imbottigliamento dei cervelli – le famose teste ben piene – è necessario tornare a una scuola che educhi e formi, prima di valutare per lo più a naso. Anche per questi numeri, insomma, ci vogliono le lettere.