La riuscita scolastica non può dipendere solo dall’essere nato con la camicia, dal quantitativo di “lacrime e sangue” prodotti nel seguire le lezioni o dalle furbizie nei test

Tra i temi scolastici dell’ultimo anno, quello del superamento dei livelli nel secondo biennio della scuola media ha tenuto banco fino a pochi giorni fa, quando il Gran consiglio ha approvato a larga maggioranza l’avvio di una sperimentazione a partire dal prossimo anno scolastico. Non che il tema dei livelli attitudinali e di base sia una novità: esistono sin dall’istituzione della scuola media (1974), sono ovviamente basati sulle valutazioni ottenute da ogni allievo e somministrate da professoresse e professori.

Come tutti sanno, le valutazioni sono espresse con note numeriche in tutta la scuola dell’obbligo, a partire dall’elementare. La scala va dal 3 al 6, con la sufficienza dal 4 in su. Con questi numeri e coi loro mezzi punti si fanno le medie. Una media che può decidere il futuro di un quindicenne è quel 4.65 tra tutte le materie, senza il quale non si accede al liceo. Si potrebbe supporre che il metodo sia semplice quanto scientifico. Per fare un esempio, se tu hai 6 in italiano e 3 in matematica significa che vali mediamente 4 ½. In realtà sei bravissimo in italiano e non capisci un’acca in matematica: questo dicono i numeri.

Ma non solo. La scala delle note scolastiche non ha intervalli identici e regolari. Il metro del falegname è sempre lungo un metro, anche se ha la luna storta. Invece la scuola usa questi numeri come se fossero numeri sul serio. Ad esempio dal 3 (insufficienza) al 4 (sufficienza) c’è una distanza che, a naso, è più ampia della distanza tra il 5 e il 6. A questo pressappochismo dobbiamo poi aggiungere altre variabili del tutto imperscrutabili, a cominciare dai docenti ritenuti di manica più stretta o più larga, dalla loro capacità di insegnare, dalle prove costruite e usate per giungere a valutazioni e dalla natura stessa di ciò che si vuole valutare, ficcando ogni frammento di una disciplina in questa scala coi gradini dissestati: dal sottoscala al piano più alto.

La scuola dell’obbligo dovrebbe preoccuparsi in primo luogo di insegnare il massimo possibile a ogni allievo. Avere imparato significa sapere o non sapere, sì o no, acquisito o no. Tutto l’ambaradan di test, coi suoi punteggi, le note e le medie, non serve assolutamente a nulla nei confronti del cosa si è imparato e di cosa si sa fare. Un allievo col 4 in italiano, “quanto” italiano sa? E che differenza passa tra una competenza in tedesco da 5 rispetto a una da 5 ½? Non è evidente il motivo per cui i livelli esistano solo per la matematica e il tedesco, mentre ci sono sicuramente altre discipline che meriterebbero simile riguardo. «Sbagliando s’impara», recita un motto popolare; salvo che a scuola, dove chi sbaglia rischia guai seri.

Scriveva Don Milani già negli anni ’60, rivolgendosi alla “professoressa”: Durante i compiti in classe lei passava tra i banchi, mi vedeva in difficoltà o sbagliare e non diceva nulla. Io in quelle condizioni sono anche a casa. Nessuno cui rivolgermi per chilometri intorno. Ora invece siamo “a scuola”. Sono venuto apposta, di lontano. Non c’è la mamma, che ha promesso che starà zitta e poi mi interrompe cento volte. Non c’è il bambino della mia sorella che ha bisogno d’aiuto per i compiti. C’è silenzio, una bella luce, un banco tutto per me. E lì, ritta a due passi da me, c’è lei. Sa le cose. È pagata per aiutarmi. E invece perde il tempo a sorvegliarmi come un ladro.

I Verdi, nel 2012, avevano già presentato un’iniziativa parlamentare che, in sostanza, chiedeva l’abbandono dei livelli. La proposta fu discussa dal parlamento nel 2014 e respinta a maggioranza. È passato mezzo secolo dall’istituzione della scuola media e siamo ancora lì, ad affermare il primato “scientifico” delle note sul valore dell’insegnamento e sui suoi principi fondamentali, direi quasi etici. La riuscita scolastica non può dipendere solo dall’essere nato con la camicia, dal quantitativo di “lacrime e sangue” prodotti nel seguire lezioni, dalle furbizie nei test e da qualche accidente elargito da madre natura.

Esistono altre forme di organizzazione della scuola pubblica; per dire, quella finlandese (Scuola: tante idee e ben confuse), dove si ritiene che le basi essenziali per acquisire dei saperi e favorire una crescita armoniosa degli individui risieda in un ambiente scolastico rassicurante, in docenti premurosi e preoccupati di creare dei legami affettuosi e cordiali coi loro allievi, in modo che questi possano sviluppare una benefica autostima. E si reputa altresì che l’esigenza di un forte richiamo ai valori morali e umanistici non debba ridursi a mera enunciazione legislativa, da sacrificare giorno dopo giorno sull’altare della trasmissione di conoscenze e di competenze mirate all’inserimento nel mondo del lavoro.

Ha scritto il pedagogista Philippe Meirieu: Dato che “capire” è più importante che “riuscire”, la Scuola è un luogo dove bisogna poter sbagliare senza correre rischi.

Scritto per Naufraghi/e

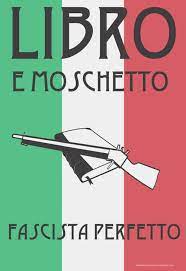

Per restare in un analogo contesto politico, un esempio assai vicino è quello del ventennio dell’Italia fascista, che nel 1939 – XVII anno dell’Era fascista – si dotò della sua “Carta della scuola”, composta da ventinove dichiarazioni: una sorta di Legge della scuola, che chiarisce dalle prime righe i suoi intenti: Nell’unità morale, politica ed economica della Nazione italiana, che si realizza integralmente nello Stato Fascista, la Scuola, fondamento primo di solidarietà di tutte le forze sociali, dalla famiglia alla Corporazione, al Partito, forma la coscienza umana e politica delle nuove generazioni. La Scuola fascista, per virtù dello studio, concepito come formazione di maturità, attua il principio d’una cultura del popolo, ispirata agli eterni valori della razza italiana e della sua civiltà; e lo innesta, per virtù del lavoro, nella concreta attività dei mestieri, delle arti, delle professioni, delle scienze, delle armi. E poi via a precisare e predisporne l’organizzazione: c’è veramente tutto e di tutto.

Per restare in un analogo contesto politico, un esempio assai vicino è quello del ventennio dell’Italia fascista, che nel 1939 – XVII anno dell’Era fascista – si dotò della sua “Carta della scuola”, composta da ventinove dichiarazioni: una sorta di Legge della scuola, che chiarisce dalle prime righe i suoi intenti: Nell’unità morale, politica ed economica della Nazione italiana, che si realizza integralmente nello Stato Fascista, la Scuola, fondamento primo di solidarietà di tutte le forze sociali, dalla famiglia alla Corporazione, al Partito, forma la coscienza umana e politica delle nuove generazioni. La Scuola fascista, per virtù dello studio, concepito come formazione di maturità, attua il principio d’una cultura del popolo, ispirata agli eterni valori della razza italiana e della sua civiltà; e lo innesta, per virtù del lavoro, nella concreta attività dei mestieri, delle arti, delle professioni, delle scienze, delle armi. E poi via a precisare e predisporne l’organizzazione: c’è veramente tutto e di tutto.