Scontro ai voti, in Gran Consiglio, sul tedesco in Prima Media: ha prevalso, una volta di più, un’idea “strumentale” di formazione scolastica, tutta orientata verso gli sbocchi professionali

Da almeno un paio di decenni la scuola pubblica sta subendo una strisciante trasformazione di senso, senza che qualcuno si alzi e dica cip. Da Istituzione dello Stato che intende promuovere lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre più le istanze di giustizia e di libertà sta diventando sempre più un servizio genuflesso in favore dell’economia e del mondo del lavoro. Scriveva un gruppo di parlamentari in una mozione intitolata Anticipiamo l’insegnamento del tedesco (2017): Anticipare lo studio del tedesco permette ai ragazzi di crescere con una “mente bilingue”. Ciò presenta numerosi vantaggi e in primis sul mercato del lavoro.

In primis, come dicono loro, conviene precisare che la regola della “mente bilingue” è il bilinguismo precoce, vale a dire l’esposizione a due (o più) lingue in tenerissima età, di regola entro i tre anni, e non certo in un ambiente così formale e giudicante come la scuola.

Invece il rimando al mondo del lavoro ha radici più lontane. Tanto per citarne uno che mi ero segnato, nel 2002 il presidente (PLR) della commissione scolastica del Gran Consiglio aveva dichiarato a un domenicale che, secondo lui, a decidere quali lingue si devono studiare a scuola non dovrebbe essere lo Stato né il Dipartimento, bensì la società, il mercato. In quel medesimo ordine di idee si espresse pure il leghista Lorenzo Quadri durante la campagna per le elezioni cantonali del 2011: La scuola non potrà esimersi da un riorientamento nell’ottica di quelle che sono le richieste del mercato del lavoro. È evidente che le professioni “d’ufficio” sono sature. Mancano risorse nell’artigianato, nell’edilizia, nel sociosanitario. Altra misura necessaria: si metta il numero chiuso alle formazioni “letterarie” ed “artistiche” prive di sbocchi professionali.

È successo nuovamente il 13 marzo scorso, quando il Parlamento ha approvato, con 46 voti favorevoli (PLR, Lega e UDC) e 41 contrari, l’anticipo dell’insegnamento del tedesco in prima media entro l’anno scolastico 2025/2026.

Era già successo nei primi anni di questo secolo, quando il francese, fin lì lingua seconda – a decretare la selezione tra livelli A e B assieme alla matematica – fu svalutato e retrocesso per far posto all’inglese, mentre il tedesco fu promosso a partner della matematica, come nota da livelli A e B. Il francese, da par suo, fu potenziato nella scuola elementare e cessò di essere materia obbligatoria a partire dalla III media.

Va da sé che tra le varie dichiarazioni a sostegno di una scelta di questo genere non può mancare il tema della coesione nazionale, che imporrebbe prioritariamente di conoscere la Svizzera al di là del conoscerne la lingua. Ma ciò obbligherebbe a ripristinare il giusto spazio allo studio della storia e della geografia, la conoscenza essenziale delle letterature e delle culture di riferimento. Così la scuola potrebbe pure farsi carico, lungo i quattro anni della scuola media, di predisporre delle impagabili occasioni di incontro, di studio e di scambio con studenti di regioni e cantoni ai quattro angoli del Paese.

Quindi, più che anticipare l’insegnamento delle lingue nazionali e aumentarne le ore – le lingue seconde, quando sono caricate a test e note scolastiche, sono assai spesso armi letali… – converrebbe aumentare sostanzialmente (quantità e qualità) i soggiorni linguistici sin dall’età più tenera. Senza poi scordare che prima del tedesco i confederati imparano e parlano lo Schwyzerdütsch. E continuano anche dopo.

Infine sarà interessante vedere come questo anticipo dell’insegnamento del tedesco, che in realtà è anche un concreto aumento di ore, sarà organizzato dentro una griglia oraria settimanale già molto affollata e stancante. Qualche disciplina ci lascerà le penne, e sappiamo bene come le lobby di materia difendano coi denti la loro dotazione oraria.

Naturalmente la questione delle lingue della scuola non è terminata nella tarda serata del 13 marzo. La “trattanda” comprendeva pure un modifica della Legge della scuola a favore delle scuole private (ma non solo). In buona sostanza si proponeva di permettere lo svolgimento delle lezioni in un’altra lingua nazionale svizzera o in inglese, al posto dell’obbligo previsto attualmente: «Agli allievi in età d’obbligo scolastico l’insegnamento dev’essere impartito in lingua italiana». L’iniziativa parlamentare è stata ritirata «alla luce delle resistenze delle ultime settimane», ha motivato il primo firmatario della proposta.

Tra le “resistenze dell’ultima settimana” se n’erano manifestate due piuttosto pesanti il giorno stesso: una da parte di Diego Erba, coordinatore del Forum per l’italiano in Svizzera (Il veleno sta nella coda, su La Regione); l’altra firmata da Manuele Bertoli, direttore del DECS (La svendita della propria identità, sul Corriere del Ticino). «Da presidente del Forum per l’italiano – ha sottolineato il ministro – in Svizzera ho difeso, con altri, l’italianità in tutto il Paese, ma non credevo di dover arrivare al punto di doverla difendere anche in Ticino. Oltretutto in nome di una commercializzazione della scuola, perché non si vedono all’orizzonte soggetti senza scopo di lucro interessati particolarmente ad offrire questi curricoli».

Pamini ha assicurato: «Nella prossima legislatura faremo una nuova proposta, riservandoci la via dell’iniziativa popolare, perché siamo stufi di questo approccio statalista e monoculturale». O tempora, o mores.

Scritto per Naufraghi/e

![]()

Qui si trovano le informazioni e i documenti relativi alla “Trattanda n° 11” dell’ordine del giorno della seduta del Gran consiglio di lunedì 13 marzo 2023.

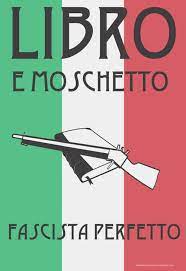

Per restare in un analogo contesto politico, un esempio assai vicino è quello del ventennio dell’Italia fascista, che nel 1939 – XVII anno dell’Era fascista – si dotò della sua “Carta della scuola”, composta da ventinove dichiarazioni: una sorta di Legge della scuola, che chiarisce dalle prime righe i suoi intenti: Nell’unità morale, politica ed economica della Nazione italiana, che si realizza integralmente nello Stato Fascista, la Scuola, fondamento primo di solidarietà di tutte le forze sociali, dalla famiglia alla Corporazione, al Partito, forma la coscienza umana e politica delle nuove generazioni. La Scuola fascista, per virtù dello studio, concepito come formazione di maturità, attua il principio d’una cultura del popolo, ispirata agli eterni valori della razza italiana e della sua civiltà; e lo innesta, per virtù del lavoro, nella concreta attività dei mestieri, delle arti, delle professioni, delle scienze, delle armi. E poi via a precisare e predisporne l’organizzazione: c’è veramente tutto e di tutto.

Per restare in un analogo contesto politico, un esempio assai vicino è quello del ventennio dell’Italia fascista, che nel 1939 – XVII anno dell’Era fascista – si dotò della sua “Carta della scuola”, composta da ventinove dichiarazioni: una sorta di Legge della scuola, che chiarisce dalle prime righe i suoi intenti: Nell’unità morale, politica ed economica della Nazione italiana, che si realizza integralmente nello Stato Fascista, la Scuola, fondamento primo di solidarietà di tutte le forze sociali, dalla famiglia alla Corporazione, al Partito, forma la coscienza umana e politica delle nuove generazioni. La Scuola fascista, per virtù dello studio, concepito come formazione di maturità, attua il principio d’una cultura del popolo, ispirata agli eterni valori della razza italiana e della sua civiltà; e lo innesta, per virtù del lavoro, nella concreta attività dei mestieri, delle arti, delle professioni, delle scienze, delle armi. E poi via a precisare e predisporne l’organizzazione: c’è veramente tutto e di tutto.