Questo articolo è stato pubblicato nel N° 70 del Bollettino dei docenti di matematica, curato dal Laboratorio di didattica della matematica (Maggio 2015, Repubblica e Cantone del Ticino, Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della Scuola, Centro didattico cantonale, ISBN 978-88-86486-7).

[1] La matematica è di moda. Negli ultimi anni diversi titoli librari centrati sulla divulgazione matematica, in molteplici forme, hanno raggiunto quote di vendita a volte superiori a facili romanzetti da spiaggia. L’ultimo – mentre scrivo e tanto per citarne almeno uno – è certamente «Capra e Calcoli. L’eterna lotta tra gli algoritmi e il caos», scritto a quattro mani dal chimico-romanziere Marco Malvaldi, l’autore della fortunata serie dei vecchietti del Bar Lume pubblicata da Sellerio, e dal fisico Dario Leporini, docente all’Università di Pisa. Ma qualche anno fa aveva incontrato grandi favori «Il teorema del pappagallo», del romanziere e matematico francese Denis Guedj, o altri volumi finiti per ora nella mia lista dei libri da leggere[2]. Oppure ancora il recente «Particelle familiari. Le avventure della fisica e del bosone di Higgs, con Pulce al seguito», del fisico Marco Delmastro. In quest’ottica anche il folgorante successo di «Matematicando. A spasso con la matematica per le strade di Locarno» s’iscrive in questo momento magico per la scienza delle scienze e delle conoscenze: che il venerdì 16 maggio dello scorso anno giungesse a Locarno un migliaio di allievi da più parti del Ticino poteva essere scontato; ma che il giorno dopo ben 2’500 persone – famiglie, insegnanti, semplici curiosi – affollassero i laboratori e gli spettacoli messi in cantiere dal Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI ha stupito anche il più inebriato degli ottimisti (figurarsi la faccia di quelli che, in fase di progettazione, invitavano alla cautela, e consigliavano di non muoversi oltre le tante mura dell’ex convento di Piazza San Francesco).

Malgrado tutto ’sto gran fervore ed entusiasmo, temo che ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che nella scuola – e penso in particolare alla scuola dell’obbligo – la matematica riesca a scrollarsi di dosso l’idea di una disciplina «fredda, arida, preconfezionata, ideale, lontana, pura, immutabile, la cui comprensione e descrizione appaiono come impersonali, senza possibilità di interpretazione da parte del soggetto», una materia d’insegnamento, insomma, che «Nel senso comune (…) viene ritenuta una disciplina che l’umanità può soltanto contemplare, al limite scoprire, ma non interpretare e tanto meno costruire»[3]: per farla breve una roba fatta solo per gente predisposta, per chi ha avuto la fortuna di nascere con l’acido desossiribonucleico strutturato nella giusta maniera. Come recita il popolare adagio attribuito ad Albert Einstein «È più facile spezzare un atomo che un pregiudizio»: e i pregiudizi sulla matematica sono sterminati.

A determinare questa sorta di alterigia della matematica scolastica concorrono certamente tante cause, alcune delle quali sono tra loro correlate. La valutazione, quella di note et similia, per intenderci, è però ancor oggi un elemento sensibile che, come si vedrà, può influenzare anche altre scelte relative ai contenuti e alla didattica. Si tende a privilegiare problemi matematici scolastici standard, a livello di scuola dell’obbligo, dove tutti i dati sono utili per un’unica soluzione – salvo esplicite consegne specifiche – e che coinvolgono, preferibilmente, un’unica procedura per giungere al risultato finale. Per fare un esempio concreto, l’esercizio Compero dal salumiere 3 etti di prosciutto che costa 57 franchi al chilo. Quanto spendo? ha un’unica inequivocabile soluzione: Spendo Fr 17.10, e a soluzione giusta corrisponde una valutazione data, ad esempio un punteggio, una nota, un giudizio. Anni fa una delle prove degli esami alla fine del I ciclo della scuola elementare era costituita da sei problemi – toh, sei problemi, come le note – che richiedevano un’unica operazione per giungere alla soluzione. C’erano due problemi basati sull’addizione, due sulla sottrazione e due sulla moltiplicazione, come se tutti i problemi debbano per forza richiedere delle operazioni per essere chiariti. Gli allievi dovevano risolvere ogni problema scrivendo il calcolo e il risultato… Gli insegnanti avevano ricevuto chiare istruzioni per la valutazione della prova: si assegnava 1 punto per ogni calcolo indicato correttamente e 1 punto per ogni risultato esatto.

Si deve pretendere che una prova somministrata a 10 mila allievi, con il coinvolgimento di 5 o 6 cento insegnanti sia stata concepita in tutti i suoi molteplici aspetti con lo scopo di valutare e verificare la padronanza di un obiettivo del programma: Risoluzione di problemi di addizione e sottrazione (…) enunciati con un testo scritto e richiedenti una sola operazione. Il tutto sembra semplice al punto tale che non sono possibili malintesi o pressapochismi: 6 operazioni giuste valgono 6 punti; 6 risultati esatti valgono 6 punti; la prova, nel complesso, vale 12 punti, equivalenti alla nota 6.

Si intuisce subito che diverse cose non quadrano. Intanto la prova non si limita a verificare la padronanza dell’obiettivo indicato, ma aggiunge l’inderogabile capacità di eseguire i calcoli correttamente, non fosse che lo strumento per verificare la padronanza di quest’altro obiettivo non è certo quello più adeguato. A suo tempo avevo messo in luce altri svarioni; ad esempio:

- cos’ha combinato l’allievo che ha totalizzato 6 punti? Tre problemi con i risultati completamente giusti, ma le operazioni indicate scorrette? Sei operazioni indicate correttamente, ma con i calcoli sbagliati?, …

- Poniamo che l’operazione da indicare fosse 9 + 7 = 16. Se l’allievo indica un procedura risolutiva sbagliata (9 – 7 = 2), riceve ugualmente il punto per il calcolo corretto?

- L’enunciazione di ogni problema era del tutto stereotipata e, così, conteneva unicamente i dati per risolverlo, senza l’aggiunta di elementi che avrebbero potuto «distrarre» l’allievo (Un ragazzino di 9 anni, che abita in Via Lunga 18 ed è alto 73 cm, compera in edicola 5 bustine di figurine…). Tenuto conto che i programmi in vigore (quelli del 1984) stabiliscono che in 2ª elementare ci si limita a problemi e situazioni che implicano i concetti di addizione, sottrazione e moltiplicazione, la possibilità di azzeccare l’operazione corretta è di ⅓.

Se lo scopo della prova era quello di verificare in che misura gli allievi erano in chiaro sugli algoritmi necessari per risolvere i problemi, messi in luce dall’operazione da svolgere, si può ben dire che la modalità di valutazione della prova non era in grado di dare risposte esaustive e scientificamente corrette. Tutt’al più i risultati complessivi avranno accontentato i fanatici della curva di Gauss. Per contro i 10 mila allievi avranno ottenuto una valutazione, tutt’altro che pedagogicamente corretta, che avrà certamente influito sulla loro pagella.

Sappiamo, purtroppo!, che in molte aule procedure di valutazione come questa sono all’ordine del giorno. Il dramma è che sono avvalorate e legittimate proprio da esami istituzionali come quello indicato: è fin troppo conosciuto il fenomeno di alone che gli esami «ufficiali» diffondono nel loro raggio d’azione, così che i contenuti di un esame di giugno diventano assi portanti dei programmi dell’anno dopo. Ma s’è visto anche altro.

Qualche anno dopo l’esame di fine ciclo testé illustrato, l’autorità scolastica cantonale emanò delle prove di matematica per gli allievi di 5ª elementare, i soliti 10 mila allievi e passa. Dal momento che i programmi parlano di obiettivi minimi o di padronanza – Gli obiettivi di padronanza indicano ciò che ogni allievo dovrebbe essere in grado di fare con sicurezza al termine del primo e del secondo ciclo. La scuola elementare assume con ciò l’impegno di fornire a tutti gli allievi un minimo di conoscenze strumentali indispensabili per le necessità pratiche della vita sociale e per il proseguimento degli studi nelle diverse discipline – e di obiettivi di sviluppo, c’erano una batteria di prove destinata a verificare i primi obiettivi e una seconda batteria consacrata alle competenze che superavano quel minimo di conoscenze strumentali indispensabili per le necessità pratiche della vita eccetera…

Si può dunque immaginare che il risultato atteso fosse di una massiccia riuscita nella prima batteria, e risultati più sfilacciati nella seconda. Invece andò esattamente al contrario. Se prendiamo per buona la perfetta taratura degli strumenti di misurazione, avremmo dovuto concludere che una significativa frazione di allievi non raggiungeva con sicurezza gli obiettivi minimi, ma era nel contempo in grado di affrontare situazioni matematiche più complesse, che è un po’ come dire che non erano in grado di guidare un’utilitaria, ma sapevano arrivare indenni in fondo a un Gran Premio di Formula 1.

Ora, però, conviene interrogarsi sull’influenza, forse nefasta, che gli strumenti di valutazione possono avere sui contenuti dell’insegnamento, sull’organizzazione pedagogica della classe e sugli approcci didattici. Il principale punto controverso concerne il rapporto tra gli obiettivi fondamentali dell’insegnamento e gli strumenti normalmente usati per le verifiche. Sappiamo, e lo possiamo facilmente intuire, che vi sono obiettivi importanti che potrebbero far parte dei programmi, ma che, solitamente, finiscono nelle premesse e nelle introduzioni, a far la figura delle solite foglie di fico dietro le quali nascondere le proprie vergogne. È il caso, un po’ dappertutto, dei grandi enunciati sulle finalità della scuola. Per restare in campo matematico – ma la riflessione concerne pressoché tutte le discipline –, si potrebbe facilmente affermare che saper leggere e interpretare i sondaggi o le previsioni meteorologiche sia un obiettivo importante, sia per le competenze che si devono mettere in atto, sia per le evidenti ricadute sulla vita pratica. Interpretare col cervello ben sveglio che il sondaggio che vede in testa alle preferenza per l’elezione del governo il partito A significa sapere come funziona una campionatura della popolazione, come si preparano le domande da porre agli intervistati, come si calcolano i margini di errore, come si fissano le soglie di attendibilità: si impara, insomma, a dubitare e a sfoggiare un utile atteggiamento critico. I sondaggi che precedono le votazioni – politiche o referendarie – sono armi potenti per orientare e influenzare l’opinione pubblica. Analogamente le previsioni del tempo influiscono suoi nostri progetti per la fine settimana. È la statistica, è il calcolo delle probabilità, che non combacia con la storia dei due polli[4], mentre si avvicina a quel che pensava Alfred Sauvy[5], secondo il quale le statistiche «sono come i bikini: si crede che mostrino tutto, ma nei fatti nascondono l’essenziale». Sarebbe oltremodo utile che ogni cittadino fosse in grado di leggere criticamente indagini statistiche, previsioni politiche e meteorologiche, gusti e propensioni della società in cui vive. Di converso, tuttavia, nessuno pretende che ognuno sia in grado di progettare e condurre sondaggi, di calcolare correlazioni o di ipotizzare esiti: insomma, di effettuare test statistici. Ecco un argomento di grande importanza, ma talmente difficile da verificare e valutare che, normalmente, non fa parte dei programmi, anche se sul piano del ragionamento e della pratica costante della speculazione intellettuale sarebbe un capitolo importante tanto quanto la padronanza del teorema di Pitagora – questo sì protagonista indiscusso di fior d’esami: anche se…

Philippe Perrenoud[6], citando lo psicologo Christian Guillevic[7], fa un esempio un poco provocatorio[8]: «È sufficiente, per essere meglio preparati alla vita, che gli allievi imparino a mobilitare il teorema di Pitagora per risolvere dei problemi reali? Evidentemente si risponderebbe in modo affermativo se fosse necessario attivare di frequente il teorema di Pitagora nella nostra vita. Ma in realtà chi se ne serve, a parte quelli che esercitano una professione legata alla geometria? Taluni che se ne servono professionalmente, ad esempio i carpentieri, non conoscono quel teorema, ma applicano una regola che ne è solo una derivazione e che loro stessi sarebbero in difficoltà a spiegare». E continua: «Per verificare che due travi di un tetto formino un angolo retto, il carpentiere fa un segno su una trave a 6 dm dal vertice e un segno a 8 dm sull’altra. Tende poi una cordicella tra i due segni e misura la distanza che li separa. Se questa è esattamente di un metro, conclude che l’angolo è retto. A giusto titolo, poiché in effetti nel triangolo rettangolo virtuale così creato, il quadrato dell’ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati dei due lati dell’angolo retto (102 = 62 + 82, ovvero 100 = 36 + 64). La procedura funziona perché è fondata sul teorema di Pitagora, ma non c’è nessuna necessità di conoscerlo per servirsene in modo efficace».

L’esempio del teorema di Pitagora apre altresì un altro dibattito importante, che è peculiare alla matematica della scuola dell’obbligo, soprattutto laddove cerca, spesso in modo maldestro e al limite del ridicolo, di declinare la matematica in termini di utilità pratica, di opportunità per la vita di tutti i giorni. Ma siamo sicuri che sia così e, in particolare, che così debba restare? Non è solo per le applicazioni concrete che la matematica ha avuto un grande successo nella società, ma come molti matematici sostengono «Ciò è dovuto anche al sottile, sublime, inarrivabile fascino privo di applicazioni che essa è in grado di esercitare[9]».

Va da sé che non è certo nelle mie intenzioni – né, immagino, in quelle di Perrenoud – estendere concretamente tale ragionamento a tanti e tanti contenuti dei programmi scolastici, con un’azione un poco iconoclastica, ciò che, d’altra parte, rischierebbe di contribuire all’ampliamento ragguardevole della già estesa schiera dei Fachidioten, gli «idioti specializzati». Per coerenza, lo stralcio del teorema di Pitagora dai programmi della scuola dell’obbligo comporterebbe pure la cancellazione di tanti e tanti contenuti, forse di intere discipline: dalla letteratura alla poesia, dall’algebra alla musica, dalla biologia alla storia, è tutto un fiorire di conoscenze di cui, volendo, si può fare a meno. In realtà il problema non risiede nel teorema di Pitagora, né negli eucarioti o nella Svizzera dei tradici cantoni, e men che meno in Francesco Petrarca, Alessandro Manzoni, Johann Sebastian Bach o Michelangelo Buonarroti. Sul piano dell’arricchimento culturale e dello sviluppo della speculazione intellettuale e dello spirito critico servono ben altre conoscenze, che superano le competenze pratiche per preparare alla vita. Ma è palese – purtroppo – che se tali conoscenze diventano le armi improprie della selezione scolastica, allora la scuola dell’obbligo vien meno al suo mandato. Per farla breve: non si tratta di mettere alla berlina Pitagora o il suo teorema più famoso (per taluni, tristemente famoso). Esso è alla base della metrica euclidea, con tutto quel che ne consegue. Non insegnarlo a scuola sarebbe come ignorare Dante nei programmi di italiano o Mozart in quelli di musica. Resta però il pernicioso problema dell’uso che, troppo spesso, la scuola fa di Pitagora (e di Euclide, Dante e Mozart…), con la scusa, del tutto goffa e per certi versi velenosa, come la mela di Biancaneve, che «serve alla vita professionale». Lo stesso Perrenoud solleva un altro problema, legato ad alcune discipline ugualmente «utili» e importanti per la formazione dei futuri cittadini, che, tuttavia, non fanno parte, se non sporadicamente e di straforo, dei programmi della scuola dell’obbligo, come la psicologia e la psicanalisi, la sociologia, le scienze politiche e quelle economiche, il diritto, la criminologia, l’architettura e l’urbanistica.[10]

La definizione chiara di un obiettivo, inoltre, non si traduce ancora in una valutazione scientificamente oggettiva. Tante altre variabili, in effetti, concorrono a far sì che le valutazioni ottenute da un allievo non garantiscano nella realtà il raggiungimento del tale o del tal altro obiettivo: dall’inadeguatezza dei sistemi di valutazione impiegati, a un insegnamento manchevole, a scelte didattiche sbagliate. Si aggiunga poi la ben nota «indifferenza alle differenze», di cui già parlava Pierre Bourdieu quasi cinquant’anni fa. Con l’imbroglio delle «pari opportunità», e con l’esistenza stessa del meccanismo della promozione da una classe all’altra, «…la scuola trasforma differenze e disuguaglianze di diversa derivazione in insuccessi e riuscite scolastiche. Se a sei anni alcuni bambini sanno già leggere, mentre altri sono ancora molto distanti, si esige che tutti sappiano leggere circa un anno più tardi. Questa indifferenza alle differenze[11], propria della scuola, contrasta col trattamento differenziato delle persone nel campo della sanità, della giustizia, del lavoro sociale, tanto per citare qualche esempio.»[12] Eppure il tema della differenziazione dell’insegnamento non è propriamente una trovata più o meno utopica ed estemporanea di quest’ultimi anni, ma vanta una lunga serie di esperienze e di importanti riflessioni. E, d’altra parte, vi sono docenti che organizzano il loro insegnamento proprio centrando la loro attenzione pedagogica su questo basilare principio: si pensi, ad esempio, alla correzione interattiva del testo di un alunno, in luogo della correzione differita dei testi dell’intera classe; alla somministrazione mirata e adeguata di esercizi e problemi, al posto di compiti uguali per tutti; al primato del lavoro attivo dell’allievo, invece dell’ascolto fors’anche passivo di lezioni ex cathedra.

D’altro canto conosciamo bene gli effetti perversi che possono scaturire dall’analisi molto approfondita degli obiettivi scolastici, che per forza di cose cominciano con l’escludere tutto ciò che è di complessa valutazione, soprattutto attraverso i soliti strumenti, quali il tradizionale test o l’interrogazione. È inoltre doveroso rammentare in ogni momento che la scuola è un luogo di educazione formale, che intende insegnare o far apprendere conoscenze, nozioni, attitudini o capacità in un ambiente fortemente artificiale. Sono abbastanza note talune esperienze condotte sin dagli anni ’80 sulle competenze matematiche acquisite «on the job», sul lavoro, rispetto al classico apprendimento scolastico, per lo più di natura teorica[13]:

Numerose ricerche dimostrano la ricchezza dei saperi acquisiti fuori dalla scuola. Nel campo della matematica, ad esempio, gli analfabeti non sono necessariamente ignoranti. Essi possono risolvere problemi che richiedono dei calcoli, a volte abbastanza complessi, anche se gli algoritmi sono spesso limitati: si conta sulle dita, per esempio, e la moltiplicazione è sostituita da addizioni in sequenza. In tal modo il calcolo (mentale o orale) è spesso più lungo, più complicato, limitato ai numeri più abituali. Invece che manipolare simboli, si manipolano quantità, vale a dire delle cifre con un significato effettivo, e il risultato è immediatamente valutato in rapporto alla realtà. A scuola, per contro, l’allievo manipola per lo più dei simboli, con degli algoritmi che ricordano a volte dei ritornelli, e il risultato è confrontato solo raramente con la realtà.

Tramite una ricerca svolta a Recife, in Brasile, Nunes, Schliemann e Carraher (1993) hanno osservato dei bambini che vendevano frutta al mercato. I ricercatori hanno posto, in situazione spontanea, una serie di problemi basati sul calcolo (del tipo: quanto costano 10 ananas da 35 cruzeiros l’uno?). In seguito hanno sottoposto a quegli stessi bambini i medesimi calcoli in versione più scolastica. Mentre il 98% dei calcoli era giusto al mercato, la riuscita scendeva al 73% se gli stessi calcoli erano posti sottoforma di problemi, e solo al 37% chiedendo le operazioni fuori contesto. In un altro studio degli stessi ricercatori, si è rilevato che alcuni bambini che utilizzavano a scuola delle strategie «orali» (della strada) per la moltiplicazione, riuscivano al 100%, contro il 39% con le strategie scritte.

Com’è il caso di ogni ricerca, nulla può essere trattato come se fosse oro colato. Siamo di fronte al fenomeno, ormai conosciuto da anni, del cosiddetto apprendimento empirico, che qualcuno considera selvatico o ruspante. Le rappresentazioni spontanee sono spesso il frutto di apprendimenti della strada, attraverso i racconti dei pari – c’è sempre chi cita qualche inesistente fonte scientifica –, le novelle metropolitane, le bufale vere e proprie. Così capita chi si rovina col gioco d’azzardo perché ha dato retta a qualche esperto prêt-à-porter della teoria dei grandi numeri o perché non è in grado di stimare convenientemente le conseguenze delle proprie azioni. In tal senso lo studio della matematica e del calcolo delle probabilità hanno un senso assoluto e fondatore: per non passare una vita da eterno abbindolato, per tener sveglie e attive la proprie sinapsi, per avere uno strumento in più che permetta di guardare il mondo e di interpretarlo. E, magari, per non prendersela col governo se il servizio meteorologico ha mandato a carte quarantotto la grigliata in riva al lago per la festa nazionale. Ma, mi ripeto, un conto è insegnare la matematica, un altro usarla come un Kalašnikov (o un più nostrano Fass).

Naturalmente si potrebbero ricamare tante considerazioni attorno a ricerche come questa. Ciò mette comunque in luce almeno due aspetti fondamentali dell’insegnamento/apprendimento scolastico: il primo, che vi è sovente un più o meno alto grado di confusione tra i dati reali e la loro simbolizzazione; il secondo, che in parte può scaturire dal primo, che la conoscenza astratta può prescindere dalla comprensione adeguata dell’algoritmo, semplicemente memorizzando le strategie simboliche richieste dalla scuola.

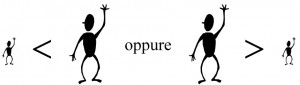

Nella scuola, e in particolare nei primissimi anni, di primaria importanza, un gran numero di insegnanti tende a sottovalutare la necessità che l’allievo deve riuscire a padroneggiare con competenza il senso dei numeri e il significato delle operazioni aritmetiche. Le attività di manipolazione, a quell’età, sono basilari, perché portano alla conoscenza di questi concetti basilari, in assenza dei quali anche l’equazione più semplice diventa un azzardo, da affrontare con il vuoto strumento dell’algoritmo appreso mnemonicamente. Il bambino che mette il segno «<» tra 5 e 3 («5 < 3») non ha capito la relazione che intercorre tra la quantità, il numero e il loro ordinamento. Oppure questi operatori logici gli sono stati spiegati alla carlona: maggiore o minore, più grande o più piccolo, e via discorrendo, magari senza nemmeno verificare se il ragazzino sappia cosa significano le espressioni minore di e maggiore di. Mi viene in mente uno di quei «trucchetti» che sembrano miracolosi e che, per contro, sono del tutto sbagliati:

Eppure in tante classi di 1ª elementare si passa troppo in fretta dalle palline di gomma ai cerchietti disegnati sul quaderno, ai numeri. Tale maniera di sviluppare l’itinerario didattico sembra proprio una perfida ricaduta delle procedure di valutazione: per un bimbo di 5-7 anni che sta muovendo i primi passi nel mondo della matematica il passaggio dalla manipolazione concreta alla rappresentazione simbolica è fondamentale. In assenza di ciò si corre l’enorme rischio di innescare una spirale infida, basata sulla memorizzazione di algoritmi e strategie aride e, in definitiva, incomprensibili nel loro significato più profondo. E la scuola perde un’occasione straordinaria per affascinare il futuro studente, mettendolo troppo in fretta di fronte alla sua inadeguatezza – quella manchevolezza che, prima o poi, farà pronunciare ai genitori la fatidica frase: «Non c’è tagliato…».

Bruno D’Amore sostiene che «una delle maggiori difficoltà del rapporto insegnamento / apprendimento consiste in questo: l’insegnante dovrebbe convincere l’allievo e sé stesso che quel che si apprende, lo si apprende per la vita e non per il breve spazio di tempo legato ad una prova, ad una verifica, ad una qualche forma di valutazione.

Certo, il problema è antico e per questo sentito da sempre, ed apre vecchie e mai sopite ferite. Né qui si vuol neppure tentare di dare possibili soluzioni strategiche nuove! D’altra parte, come convincere un adolescente ad implicarsi in un cognitivo del quale non vede, non può vedere, utilizzazioni future? E, d’altra parte, quali usi di trigonometria, logaritmi ed algebra si potrebbero, ragionevolmente proporre?

È ovvio che nessun insegnante propone apprendimenti destinati solo a prove di verifica; l’insegnante è in buona fede e sa bene che quel che sta dando è materiale cognitivo per la vita; il fatto però è che a volte lo studente, che non ha strumenti critici proiettati sul futuro, valuta come fine a sé stessa la proposta cognitiva dell’insegnante, svilendola…»[14]

Bisognerebbe intendersi sul significato di apprendimento per la vita – ma, nel contempo, non scarterei l’ipotesi che invece tante cose insegnate a scuola abbiano come data di scadenza il giorno del test. D’altra parte un gran numero di problemi che si ritrovano usualmente negli esercizi e nelle prove di verifica (tra l’altro: verifica di cosa?!) sono una ridicola caricatura della vita, fosse solo quel breve segmento al banco del panettiere. In matematica, più che in altre discipline, la sudditanza delle strategie pedagogiche e didattiche dagli strumenti di verifica degli apprendimenti è forte. Ma, come abbiamo visto, gli strumenti possono facilmente risultare del tutto inadeguati. Non è naturalmente un problema che tocca solo la matematica e, per estensione, quelle discipline, come la fisica, in cui la matematica riveste un ruolo determinante. È possibile che la matematica, a questo livello, risenta ancor oggi di quella frattura, comunemente accettata, tra discipline scientifiche e umanistiche, con le prime esatte per definizione e le seconde esposte alle mode e alla soggettività sfrenata. Ma cosa c’è di più umanistico delle domande fondatrici che si posero e si pongono ancor oggi i fisici e i matematici? È ancora lecito, nel XXI secolo, sacrificare il fascino e l’enorme valenza educativa e formativa di queste materie scientifiche sull’altare del tecnicismo esagerato, finalizzato alla valutazione certificativa da rovesciare nelle pagelle scolastiche? Proprio quelle valutazioni numeriche che, fingendosi scientifiche e indiscutibili, si nutrono di medie, scarti e arrotondamenti e dànno responsi semplicistici espressi su scale ordinali?

Ivan Illich, il grande descolarizzatore, osservava che «Quasi tutto ciò che sappiamo lo abbiamo imparato fuori della scuola. Gli allievi apprendono la maggior parte delle loro nozioni senza, e spesso malgrado, gli insegnanti. Ma il tragico è che i più assorbono la lezione della scuola anche se a scuola non mettono mai piede.

È fuori della scuola che ognuno impara a vivere. Si impara a parlare, a pensare, ad amare, a sentire, a giocare, a bestemmiare, a far politica e a lavorare, senza l’intervento di un insegnante. Non fanno eccezione a questa regola neanche quei bambini che sono soggetti giorno e notte alla tutela di un maestro».[15]

ABSTRACT

Mathematics is increasingly popular. However, more time will pass until it is no longer considered a cold, dry, ideal, pure and unchangeable subject, impersonal in its conception and understanding, or a subject which does not offer the possibility of interpreting its results: in short, a teaching subject that only few lucky and outstandingly smart people can understand. A famous quote, attributed to Albert Einstein, says that «it is harder to crack prejudice than an atom»: and prejudice about maths is strong indeed. Many causes can be taken into account to explain this sort of haughtiness of mathematics, the most important of which are, according to the author of this paper, school assessment and the way curricula are devised and structured.

[1] Ampi stralci di questo testo sono tratti dal mio articolo «Di competenze, conoscenze, valutazioni e regole del gioco», pubblicato unicamente nel mio sito (Cose di scuola, www.adolfotomasini.ch).

[2]BOLONDI G. E D’AMORE B. (2010). La matematica non serve a nulla. Provocazioni e risposte per capire di più. Bologna: Editrice Compositori.

D’AMORE B. E FANDIÑO PINILLA M. I. (2013). La nonna di Pitagora. L’invenzione matematica spiegata agli increduli. Bari: edizioni Dedalo.

D’AMORE B., Più che ’l doppiar de li scacchi s’inmilla. Incontri di Dante con la matematica. Bologna: editrice Pitagora.

[3] SBARAGLI S., «Il ruolo dell’interpretazione personale in aula», in D’AMORE B. e SBARAGLI S., Un quarto di secolo al servizio della didattica della matematica, Atti del convegno «Incontri con la matematica», N° 25, pp. 47-52.

[4] Sai ched’è la statistica? È ’na cosa / che serve pe fà un conto in generale / de la gente che nasce, che sta male, / che more, / che va in carcere e che spósa. / Ma pè me la statistica curiosa / è dove c’entra la percentuale, / pè via che, lì, la media è sempre eguale / puro co’ la persona bisognosa. / Me spiego: da li conti che se fanno / seconno le statistiche d’adesso / risurta che te tocca un pollo all’anno: / e, se nun entra nelle spese tue, / t’entra ne la statistica lo stesso / perch’è c’è un antro che ne magna due. [TRILUSSA, La statistica].

[5] Alfred Sauvy (1898-1990), economista e sociologo francese.

[6] Professore emerito della Facoltà di psicologia e scienze dell’educazione dell’Università di Ginevra.

[7] Professore di ergonomia all’Istituto nazionale di scienze applicate di Tolosa e di psicologia del lavoro all’università di Tolosa II.

[8] PERRENOUD P. (2011). Quand l’école prétend préparer à la vie… – Développer des compétences ou enseigner d’autres savoirs?. Paris: ESF Éditeur

[9] D’AMORE B. (2012). Matematica, come farla amare. Firenze: Giunti.

[10] PERRENOUD P., 2011, Ibidem.

[11] BOURDIEU P., (1966). «L’école conservatrice. L’inégalité sociale devant l’école et devant la culture», in Revue française de sociologie, N° 3.

[12] PERRENOUD P., (1995). La pédagogie à l’école des différences. Paris: ESF Éditeur (la traduzione italiana è mia).

[13] DASEN P. R., (2000). «Développement humain et éducation informelle», in DASEN P. R. e PERREGAUX C. Raisons éducatives N° 3/2000 – Pourquoi des approches interculturelles en sciences de l’éducation?. Bruxelles: De Boek

[14] D’AMORE B., (1999). Scolarizzazione del sapere e delle relazioni: effetti sull’apprendimento della matematica. L’insegnamento della matematica e delle scienze integrate. 22A, 3, 247-276

[15] ILLICH I., (1971). Deschooling Society. New York: Harper & Row. Trad. it. (1972), Descolarizzare la società. Milano: Mondadori.