Una proposta che fa riflettere su quanto sempre più si chiede agli insegnanti. Se sia davvero necessario è un altro discorso.

Molte persone hanno un’idea piuttosto distorta di come funzionino l’insegnamento e, più in generale, l’educazione. Resiste nel tempo l’immagine classica dell’insegnante che, dopo una lezione, assegna esercizi e poi organizza un esame: o lo scolaro ha capito tutto, o non ha capito nulla – mentre la maggior parte si colloca tra questi due estremi. I bravi maestri sanno bene che la realtà è ben più complessa: l’apprendimento richiede tempi adeguati e non tutti imparano alla stessa velocità. Come scriveva Don Milani, Una scuola che si cura solo dei bravi allievi è come un ospedale che cura i pazienti sani.

Spesso anche il nostro Gran consiglio, eletto dal popolo ed espressione della stessa comunità che lo elegge, sembra adottare una visione grossolana dell’insegnamento. Qualche anno fa il deputato socialista Francesco Cavalli, intervenendo in una discussione sull’introduzione di un nuovo compito per la scuola, osservava che, se si volessero seguire tutte le suggestioni espresse in quell’aula, la scuola dovrebbe occuparsi di tutto: dalla sicurezza (in casa, sulla strada, sul lavoro) all’insegnamento dell’economia già nelle medie, dai corsi di buone maniere all’informazione sul servizio civile, dalla promozione dell’incontro fra culture religiose all’introduzione di lezioni di primo soccorso, fino all’insegnamento dei dialetti ticinese e svizzero tedesco, all’apertura verso il mondo delle aziende, all’educazione al bello (mostre d’arte, concerti…), a insegnare a non indebitarsi, a occuparsi di agricoltura e a fare l’orto, a trasmettere il gioco degli scacchi, a incentivare l’uso della bicicletta, a educare all’uso parsimonioso del telefonino, a istituire giornate per recuperare i rifiuti abbandonati, a spiegare il funzionamento del sistema giudiziario e a prevedere lezioni di etica.

Da allora – parlo di quindici o vent’anni fa – la tendenza non è cambiata. Nel 2013 il Parlamento ha imposto l’insegnamento del Salmo svizzero a tutti i futuri cittadini durante la scuola dell’obbligo e, nello stesso anno, è scattata l’iniziativa «Educhiamo i giovani alla cittadinanza», che in una settimana raccolse ottomila firme, per arrivare poi a oltre diecimila. Nel 2017 la proposta è stata accolta in votazione popolare con oltre il 60% di voti favorevoli. Eppure, pur essendo circondati da guerre e autoritarismi, non sembra che la sensibilità civica sia aumentata.

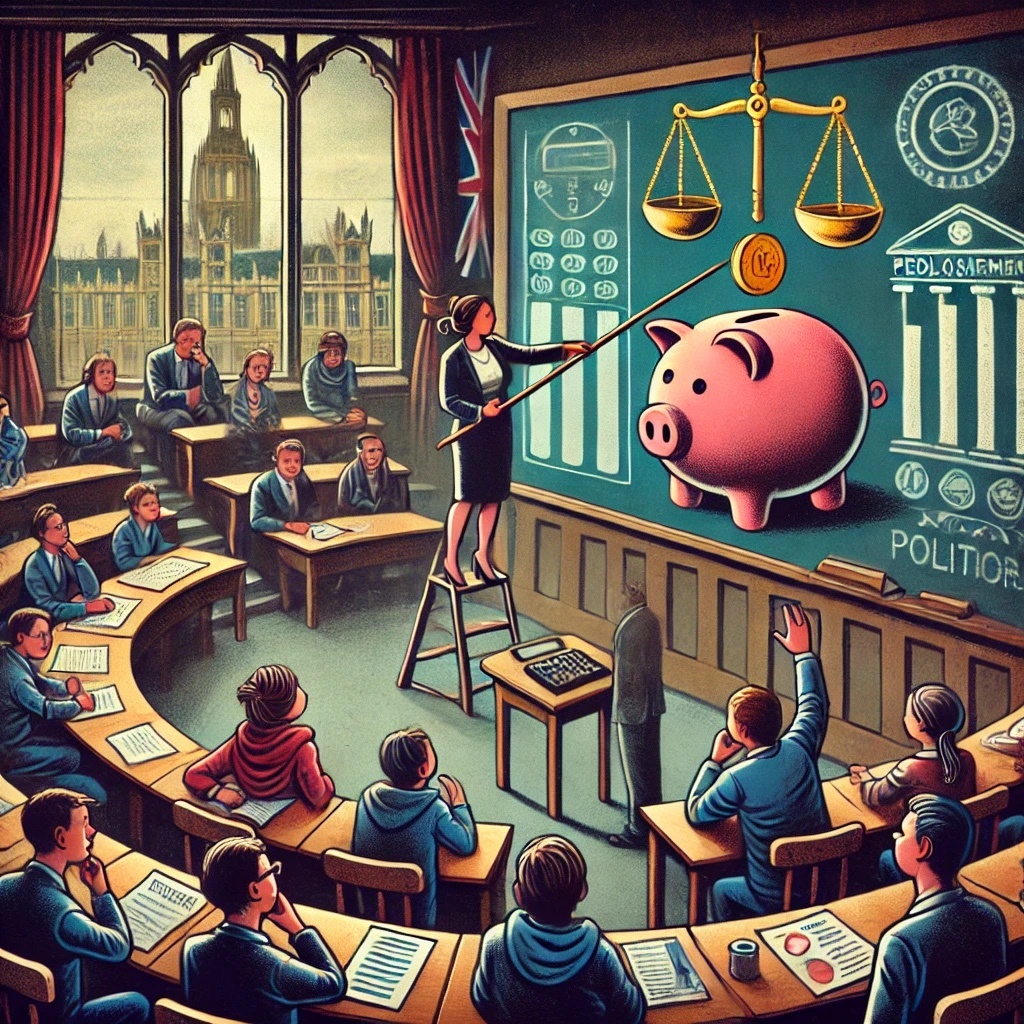

Ma eccoci di nuovo a chiedere alla scuola di farsi carico di un’ulteriore esigenza. La deputata Simona Genini, a nome del gruppo Liberale radicale, ha presentato un’iniziativa parlamentare intitolata Educare la gioventù alla gestione responsabile delle finanze personali (novembre 2024). Sintetizzando al massimo, l’iniziativa mira a stimolare un dibattito sull’educazione finanziaria, con particolare attenzione a giovani e donne, proponendo di inserire il tema all’interno del programma di Civica ed educazione alla cittadinanza, senza gravare ulteriormente sulla griglia oraria della scuola media, né generare costi aggiuntivi per lo Stato.

Genini puntualizza che, per non intaccare l’autonomia degli ordini scolastici ticinesi e la libertà creativa dei docenti, si è optato per una formulazione volutamente generica, limitandosi a stabilire un principio: l’educazione alla gestione finanziaria personale deve godere della stessa dignità oggi accordata allo studio della Civica e dell’educazione alla cittadinanza.

Nei giorni scorsi la stessa deputata, prima firmataria della proposta, ha pubblicato un articolo su laRegione intitolato Educazione finanziaria (Simona Genini su LaRegione 21-02-2025), ampliando il discorso nel campo dell’ignoranza. Racconta che la sua esperienza pluri-professionale – come funzionaria, insegnante, avvocato ed esperta fiscale – le ha permesso di constatare come molte persone, anche se istruite e ben integrate nella società, abbiano conoscenze limitate sui principi fondamentali della gestione finanziaria, sia in ambito personale (pagamenti, imposte, investimenti, previdenza) sia per quanto riguarda i meccanismi basilari della finanza pubblica. Oltre a ciò, accusa il Parlamento. Tutt’a un colpo – secondo la deputata – abbiamo smesso di considerare le risorse economiche disponibili come un vincolo reale per lo Stato, accettando l’idea che la spesa pubblica non abbia limiti. Di fronte a nuove proposte politiche, ci comportiamo come ragazzi che ricevono il primo stipendio e firmano un contratto di leasing insostenibile, senza nemmeno leggere il costo finale.

La conclusione del pezzo giustifica la necessità di far conoscere, fin dalla tenera età, i principi di una gestione responsabile delle finanze personali. Testualmente, la deputata avverte: Se la politica non torna a fare di conto e alle nuove generazioni non si insegna un responsabile approccio alle finanze personali, il rischio sono decisioni politiche miopi e insostenibili. Se non sappiamo distinguere tra bisogni e diritti, possibilità e illusioni, necessario e augurabile, ci ritroveremo a firmare cambiali che qualcun altro dovrà pagare al posto nostro.

A questo punto si deve convenire che la scuola e i giovani non c’entrano nulla. Resta da vedere se la nuova Educazione alla cittadinanza, introdotta a furor di popolo nientemeno che nella Legge della scuola, riuscirà a formare una nuova generazione di Granconsiglieri più preparati e, quindi, più affidabili.

Scritto per Naufraghi/e