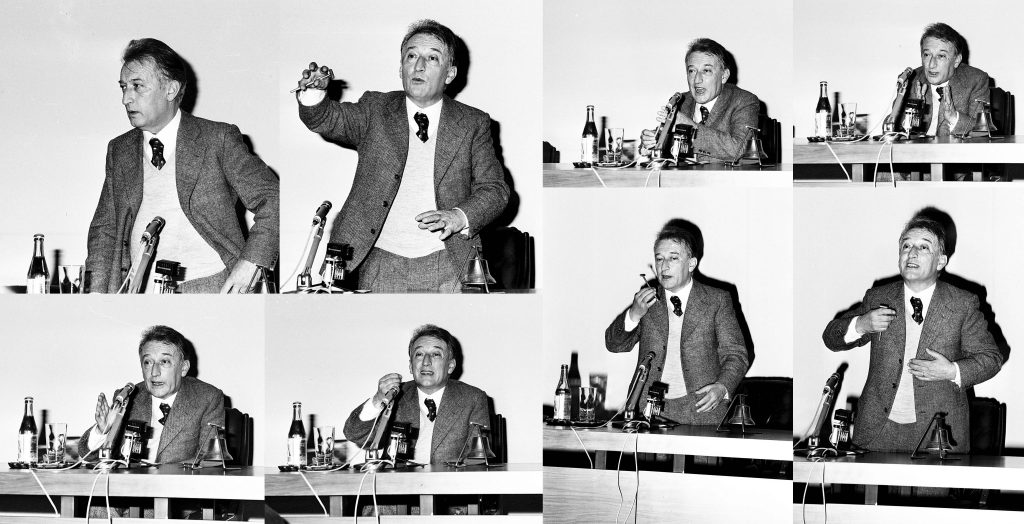

«Interessante e piacevole l’incontro con Gianni Rodari, il favoleggiatore italiano, che giovedì sera ha saputo egregiamente parlare di favole e ‘fabulare’ per il numeroso pubblico presente a Locarno. I futuri maestri, coloro che, come i genitori, saranno più a contatto con i bambini, secondo il sensibile inventore di favole d’oggi, apprenderanno di più, erano accorsi in massa». È l’inizio di un articolo apparso sul CdT, a commento e cronaca di una delle due conferenze che il giornalista, pedagogista e scrittore per l’infanzia tenne in Ticino nel marzo del 1977. Il 2020 sarà un anno speciale per Rodari: nato il 23 ottobre di cent’anni fa a Omegna, era stato insignito nel 1970 del premio Andersen, che è considerato il Nobel della letteratura per l’infanzia. Ci lasciò improvvisamente nel 1980.

Basterebbe il premio Andersen per sintetizzare il valore e la complessità di questo grande intellettuale. Proprio durante l’incontro locarnese – c’ero anch’io, giovane maestro poco più che ventenne, benché i ricordi siano del tutto sfocati – raccontò: «Personalmente ho cominciato a scrivere filastrocche per bambini qualcosa come trent’anni fa. Era un quotidiano politico, io ero un giornalista, ma certo non pensavo allora, come non ho mai pensato in seguito, che il mio dovere fosse di scrivere articoli di fondo a rime baciate. Giocavo, ho giocato. Rileggendo oggi le più vecchie filastrocche ci trovo echi di surrealisti francesi, dei futuristi italiani, di Palazzeschi, di Zavattini. Forse quello che ho fatto è stato di trasformare in giocattoli per i bambini il mio amore per certi poeti e per le loro scoperte. Forse questo vuol dire che il mio interesse per la vita è stato più forte del mio interesse per la poesia. Ma non voglio addentrarmi in questa introspezione. Lo farò quando sarò vecchio, se non avrò più voglia di fare giocattoli».

Già questo testimonia come Rodari non sia stato solo un abile «favoleggiatore» o un comodo «rimatore» per bambini: comodo, sì, perché in quegli anni concitati la scuola abbracciò il suo progressismo e la sua rivoluzione della letteratura per l’infanzia. Il «rodarismo» nacque da lì, perché stravolgeva i moralismi di tanti classici – moralismi creati dalla scuola e non dai suoi autori – e si presentava con storie che parevano facili da capire. Proprio negli anni delle prime crisi energetiche e della fine del baby boom, i romanzi, i racconti e le filastrocche di Rodari hanno rappresentato per molti maestri una specie di formula magica per accedere alla «nuova educazione» e alla scuola attiva. Ma la scuola di tutti i giorni banalizzò la sua letteratura, restò in superficie. Ha scritto Pino Boero, profondo conoscitore dell’opera e del pensiero di Rodari: «Andrà detto con chiarezza che sia in molte scelte antologiche che in diverse edizioni scolastiche delle sue opere, è stata comunque presente un’ambiguità di fondo, che ha preferito usare i libri rodariani come pretesti piuttosto che valutarli nella loro reale portata pedagogica e letteraria».

Il triplice anniversario potrebbe essere l’occasione irripetibile per riscoprire l’arte di Gianni Rodari e, nel contempo, per immergerla nel contesto dell’Educazione nuova: un amalgama di idee nate oltre cent’anni fa, ma mai adottate dalla scuola, che oggi avrebbe bisogno di ritrovare, dentro le aule, la giusta serenità. Rodari, prima di proporlo a bambini e ragazzi, bisognerà spiegarlo agli insegnanti, a partire dalla «Grammatica della fantasia», un classico letterario e pedagogico.

Riferimenti

Normalmente riporto nel blog i titoli apparsi sul Corriere del Ticino, nella rubrica «Fuori dall’aula». Faccio un’eccezione per questa occasione, mantenendo il titolo che avevo scelto io (è invece uscito con un più semplice «Cento volte Gianni Rodari», probabilmente per una ragione grafica).

- L’articolo del Corriere del Ticino citato in apertura è apparso a pagina 11 dell’edizione di sabato 5 marzo 1977, a firma A. O., col titolo I diritti della fantasia rivendicati da Rodari.

- La citazione da una delle conferenze ticinesi di Gianni Rodari l’ho ricevuta dal prof. Pino Boero, che l’ha a sua volta citata durante un recente Convegno all’Università di Catania (Altre cento di queste favole, 14.01.2020). L’estratto gli era stato fornito da Giorgio Diamanti, che, secondo lo stesso Boero, «è il maggior raccoglitore di testi rodariani».

- La frase di Pino Boero è tratta da: PINO BOERO, Una storia, tante storie – Guida all’opera di Gianni Rodari, 2010: Einaudi ragazzi, p. 235. In realtà le poche righe che ho ripreso prendono le mosse da una riflessione più articolata.

Il posto occupato da Rodari all’interno della scuola italiana non sempre è così produttivo. Giuseppe Pontremoli, ad esempio, riscontra come la presenza di Rodari nei libri di testo spesso finisca per diluirne la proposta pedagogica e letteraria:

Sì, perché inevitabilmente i testi antologizzati (…) sono quelli (…) più indifferentemente accettabili, sono quelli più generici, o quelli più meramente «linguistici». E questi, presi a sé, fuori dal mondo di progettualità in cui sono nati (…) non hanno molto senso, come acqua del mare in un bicchiere [G. PONTREMOLI, Il prezzemolo Rodari, in «Linea d’ombra» n. 28, giugno 1988]

Andrà detto con chiarezza che sia in molte scelte antologiche che in diverse edizioni scolastiche delle sue opere, è stata comunque presente un’ambiguità di fondo, che ha preferito usare i libri rodariani come pretesti piuttosto che valutarli nella loro reale portata pedagogica e letteraria: le edizioni di Atalanta [G. RODARI, Atalanta, note ed esercitazioni a cura di R. Paternicò, S. Prini e G. Rota, Editrice Piccoli, Milano 1985] e Tante storie per giocare [G. RODARI, Tante storie per giocare, note ed esercitazioni di L. Benatti, Editrice Piccoli, Milano 1987] sono proprio l’esempio di come Rodari non voleva fosse un testo di lettura per bambini:

La trasformazione del libro in uno strumento di fatica prosegue e s’intensifica attraverso le varie fasi del riassumere, del mandare a memoria, del descrivere le illustrazioni, eccetera. Tutti questi esercizi moltiplicano le difficoltà della lettura, anziché agevolarle, fanno del libro un pretesto togliendogli ogni capacità di divertire [G. RODARI, 9 modi per insegnare ai ragazzi ad odiare la lettura, in «Il Giornale dei Genitori», n. 10, 1964].

- GIANNI RODARI, Grammatica della fantasia. Introduzione all’arte di inventare storie, 1ª edizione 1973, Giulio Einaudi Edizioni.