Faccio fatica a capire se la scuola di oggi sia (ancora?) capace di uscire dalle sue quattro mura per occuparsi dei temi più sensibili che interrogano l’Occidente e la comunità in cui viviamo, affinché la sua opera di mediazione culturale e pedagogica continui a difendere e marcare il suo primato politico, quasi la sua ragion d’essere: scuola pubblica e obbligatoria, scuola dello Stato per educare cittadini informati, interessati alla res pubblica, capaci di orientarsi in una società difficile e variegata, in grado, nel contempo, di non lasciarsi deprimere e di non gettare la spugna, accogliendo col sorriso il canto facile delle sirene ammaliatrici, le moderne vestali che invitano al Panem et circenses, che proprio di questi tempi sembra godere di una nuova età dell’oro.

A volte si ha l’impressione che, oltre gli enunciati di principio e i piani di studio così ben dettagliati, spiegati e strutturati, nelle aule scolastiche si fatichi a tenere la barra al centro, perdendosi in innumerevoli gabbie didattiche che se ne vanno per conto loro, inseguendo risultati e rendimenti che servono proficuamente al lavoro di selezione economica e sociale, ma si allontanano in maniera surrettizia dalle vere finalità dell’essere a scuola, quella pubblica (e, per qualche anno, pure obbligatoria).

Ne ho parlato più volte, negli ultimi mesi. Oggi voglio segnalare due libri tanto vicini ai miei amori pedagogici e alle inquietudini che mi accompagnano.

Il primo è fresco di stampa, in libreria dall’estate scorsa. È di Philippe Meirieu, un autore che si incontrata spesso nel mio blog. Potrebbe sembrare il solito instant book, messo lì per accalappiare un po’ di gonzi. Ma non è così. Dopo «L’École ou la guerre civile», scritto in tempi insospettabili (1997) col giornalista Marc Guiraud, ecco ora «Éduquer après les attentats».

Il primo è fresco di stampa, in libreria dall’estate scorsa. È di Philippe Meirieu, un autore che si incontrata spesso nel mio blog. Potrebbe sembrare il solito instant book, messo lì per accalappiare un po’ di gonzi. Ma non è così. Dopo «L’École ou la guerre civile», scritto in tempi insospettabili (1997) col giornalista Marc Guiraud, ecco ora «Éduquer après les attentats».

Leggo nella scheda di presentazione: I terribili attentati del 2015 e del 2016 hanno scosso profondamente il nostro paese – anche il mio, a dirla sinceramente. Gli insegnanti sono ampiamente sguarniti a questo livello, si pongono un insieme di “domande vitali”: cosa fare, giorno dopo giorno, per permettere a tutti i nostri ragazzi di scoprire l’importanza del rispetto dell’altro, della fraternità e della costruzione del bene comune? Quali ideali offrire a chi, non potendo accedere a un impiego e al consumo, vede nell’integralismo religioso l’unica maniera di darsi un’identità?

Attraverso venti capitoli molto chiari, fondati su situazioni reali, Philippe Meirieu si sforza di rispondere a queste domande: senza imposture, né peli sulla lingua. Il volume – conclude la presentazione – è rivolto a insegnanti e educatori, e a tutti coloro che vogliono una democrazia in cui ognuno abbia il suo posto… e dove non esistano più tentazioni stimolate dalla violenza più barbara.

Le quasi 250 pagine del libro, appassionanti e appassionate, mantengono le premesse: fossi stato ancora un insegnante ne sarei rimasto stregato.

E vengo all’altro volume, pubblicato nel 2012. Stavolta si tratta di un libro illustrato per ragazzi, tradotto e pubblicato in italiano dall’editore Junior nel 2013. Il testo è nuovamente di Philippe Meirieu, le illustrazioni sono di Pef. Si intitola «Korczak, Perché vivano i bambini» e racconta la storia di Janusz Korczak, pedagogo, scrittore e medico polacco, nato a Varsavia nel 1878, morto nel campo di sterminio di Treblinka il 6 agosto 1942. Di Korczak avevo già scritto nel settantesimo della sua morte (A settant’anni dalla morte di Korczak a Treblinka).

È un libro bello da guardare e intenso da leggere, con una struttura originale. Nella prima parte c’è il racconto della sua avventura umana e intellettuale, dalla fine dell’800, quando si chiama ancora Henryk Goldszmit e, nella Polonia occupata dall’armata russa, diventa insegnante dei bambini che vivono nei quartieri più discosti e disagiati; fino al drammatico epilogo in uno dei più importanti centri di sterminio del regime nazista, dove seguì i centonovantadue bambini, ospiti della “Casa degli orfani”, da lui fondata nel ghetto ebraico di Varsavia, e i dieci adulti che lavoravano con lui.

Accanto al racconto, scritto con linguaggio chiaro e accessibile, ma non banale né scioccamente moralista, scorrono le immagini di Pef e alcune riflessioni di Janusz Korczak. Le ultime pagine del libro – introdotte dal titolo Korczak, l’amico dei bambini – propongono alcuni dati essenziali della sua vicenda intellettuale e umana: le date della sua vita, il suo impegno per affermare i diritti del bambino, l’antisemitismo e la Shoah, alcuni significativi estratti dalla sua opera Re Matteuccio I, il Re bambino (Król Maciuś Pierwszy, 1922), assieme ad alcune immagini documentarie.

È un libro avvincente, che offre tanti spunti anche sui temi affrontati in «Éduquer après les attentats», un libro per ogni persona che si occupa di educazione.

PHILIPPE MEIRIEU, Éduquer après les attentats, 2016: Paris, ESF éditeur

PHILIPPE MEIRIEU et PEF, Korczak, pour que vivent les enfants, 2012: Rue du Monde éditeur; traduzione italiana: Korczak. Perché vivano i bambini, 2013: Bergamo, edizioni Junior (ISBN 978-88-8434-526-4, 56 pagine)

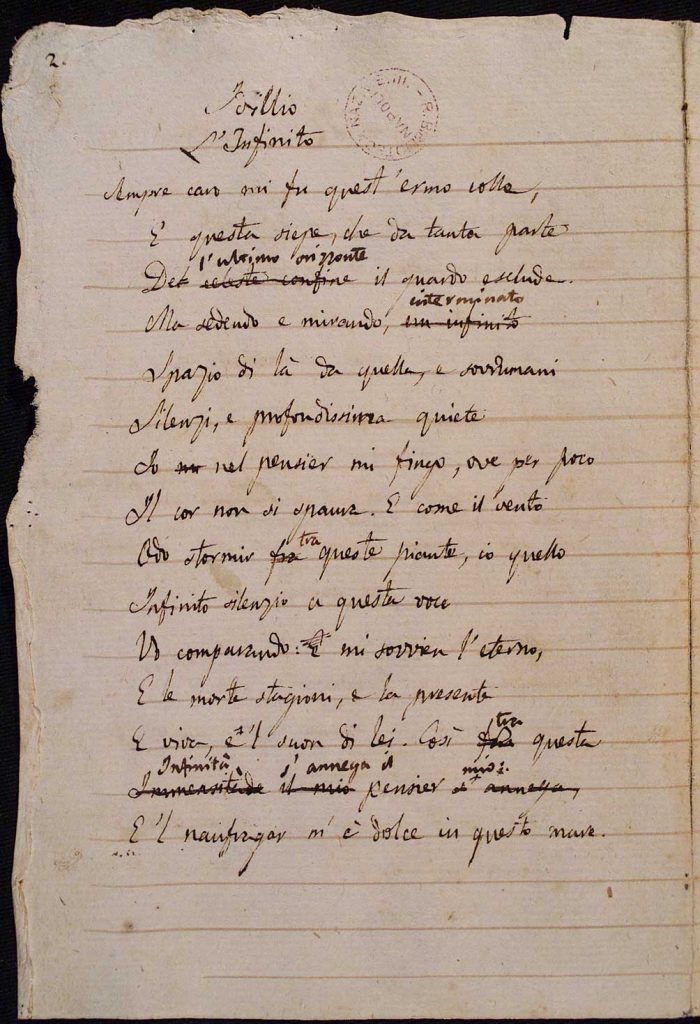

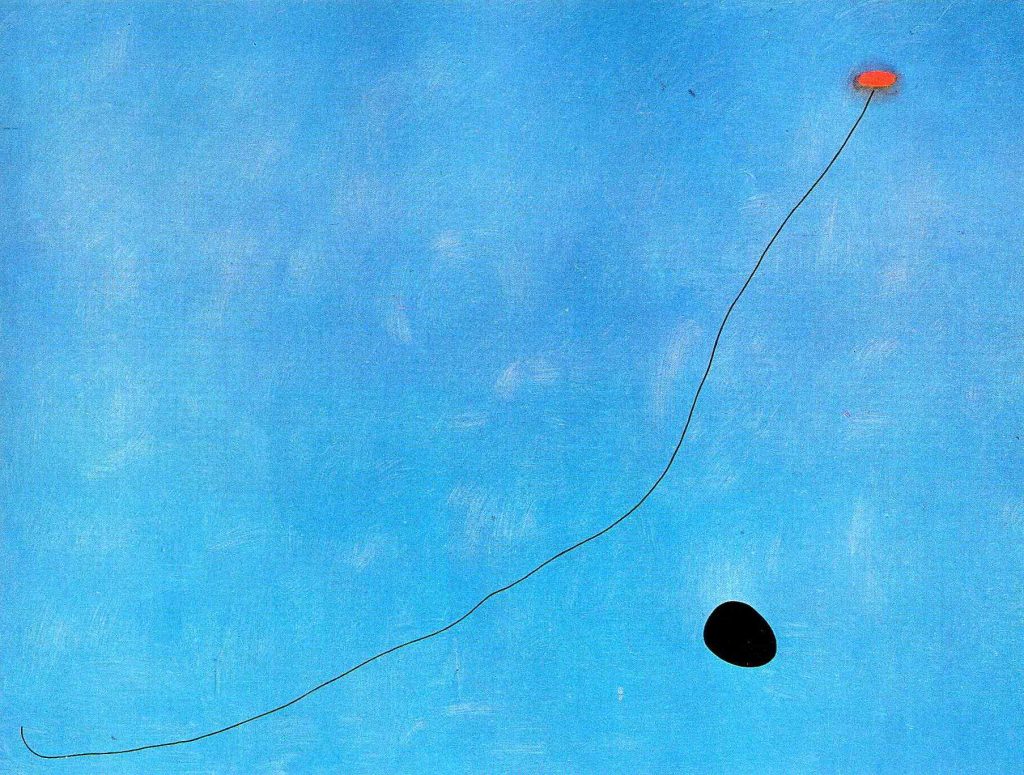

L’immagine che apre questo articolo e le altre citazioni illustrate sono tratte da Korczak, pour que vivent les enfants.