Il testo che segue, e le schermate Power Point che lo accompagnano, riferiscono di una presentazione e di una riflessione che proposi alla Conferenza dei Direttori degli Istituti Scolastici Comunali (cosiddetta CDD, con un vecchio acronimo) durante una seduta che si tenne al Centro diurno di Rivera il 20 gennaio 2011, oggi comune di Monteceneri. Questo intervento mi fu chiesto dalla presidenza della Conferenza, all’epoca presieduta da Matteo Cavadini. Leggo dal verbale datato marzo 2011 che erano presenti 36 direttori (su 44).

Avevo trasmesso le slides e i miei appunti all’ufficio presidenziale, con questa premessa: «Il testo che segue è il complesso degli appunti utilizzati durante la presentazione, durata circa un’ora. Proprio per la loro natura di brevi annotazioni a mo’ di promemoria, è necessario sottolineare che a far stato è il testo proposto oralmente».

Gli appunti dell’intervento

In tutta sincerità, non ho ben capito come mai sia stato chiesto proprio a me di intervenire oggi sull’Iniziativa popolare legislativa nella forma elaborata, lanciata nel 2009 da persone vicine al sindacato VPOD e al Partito socialista. L’iniziativa ha goduto di un successo che definirei strepitoso, raccogliendo rapidamente 10 mila firme, dunque ben più del necessario.

Immagino che tutti sappiano che personalmente non l’ho firmata e che sono intervenuto due o tre volte, nell’ambito della mia rubrica sul Corriere del Ticino, con considerazioni piuttosto critiche. Do quasi per scontato che molti di voi l’hanno firmata, così come l’ha firmata un gran numero di nostri insegnanti.

Il “taglio” del mio intervento di questa mattina non è certo quello di spiegare le proposte dell’iniziativa: ci mancherebbe. Nel contempo non è neanche mia intenzione aprire un fronte politicamente contrario a quelle proposte: credo che l’iniziativa debba compiere fino in fondo il suo percorso democratico, con la discussione in Parlamento e, semmai, il voto popolare.

Non credo nemmeno che la nostra Conferenza si trovi attualmente nella posizione di inserirsi nel dibattito, al limite in modo critico, dopo che per anni è stata zitta oppure non è stata ascoltata. Mi limiterò invece a fare una specie di «esercizio accademico» per riflettere sulla nostra scuola partendo dalle proposte dell’iniziativa: ma questo, naturalmente, è un parere del tutto personale.

Un’ultima precisazione prima di entrare nel merito: l’invito a sedermi qui questa mattina mi è giunto giusto una settimana fa. Ogni riga dell’iniziativa scatena in me una ridda di considerazioni che, quasi sempre, meriterebbero un approfondimento più scientifico: cosa che non ho potuto fare per ragioni che mi paiono evidenti.

Apparentemente le proposte sono di tre tipi: di ordine sociale, di ordine pedagogico e di ordine amministrativo. In realtà i tre grandi capitoli riassumono qualcosa come una ventina e più di riforme e/o cambiamenti, che toccano la scuola dell’infanzia e quella elementare, nonché servizi para-scolastici, direzioni, circondari e così via. Immagino che, nel dettaglio delle proposte, conosciate l’iniziativa meglio di me. In ogni modo, più che come direttore di una scuola comunale, mi esprimerò come pedagogista e osservatore dei sistemi formativi.

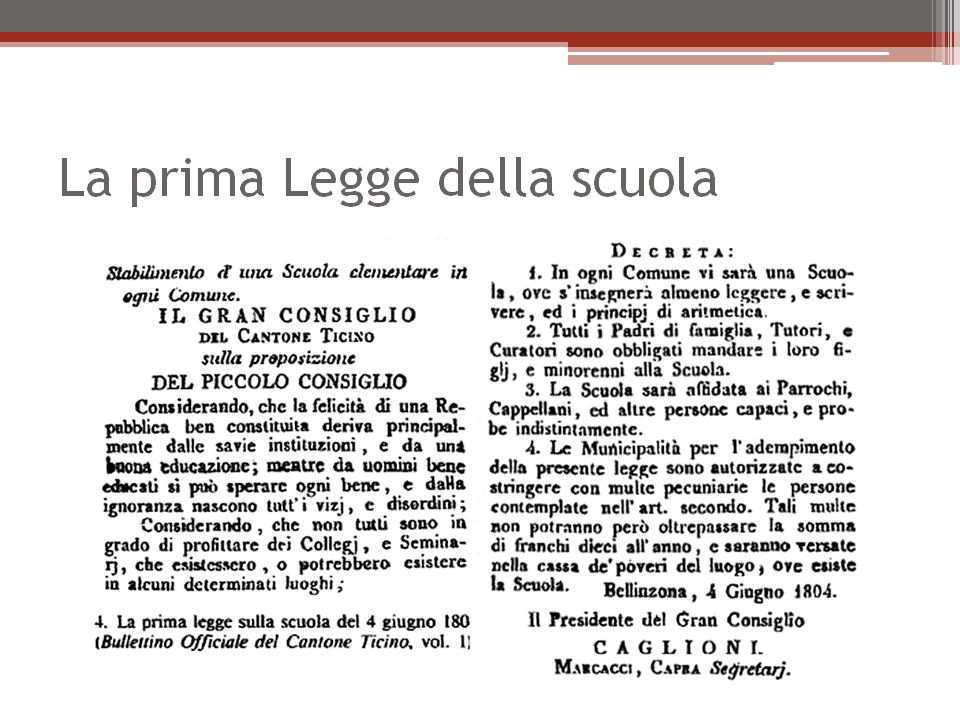

Da sempre la scuola ha svolto anche un ruolo sociale, di sorveglianza dei bambini, per permettere ai genitori di lavorare. Nell’800 ciò era fondamentale, soprattutto per l’asilo, mentre quando i ragazzi crescevano il problema si capovolgeva: i genitori preferivano tenere i figli a casa, per dare una mano nei campi, piuttosto che mandarli a scuola. È una preoccupazione che ben traspare dalla prima Legge della scuola, del 4 giugno 1804:

Più difficile, invece, è capire come mai permanga oggi questa valenza sociale della scuola, che non è più adeguata ai tempi, dal momento che il mondo del lavoro è cambiato radicalmente ed è in continuo movimento.

Le ipotesi possono essere diverse.

Votazione del 18 febbraio 2001 sui sussidi alle scuole private

Si tratta di rivendicazioni che hanno assunto grande importanza soprattutto in occasione della votazione del 18 febbraio 2001 concernente il sussidio alle scuole private. Come si ricorderà, la campagna in vista della votazione si era occupata in maniera spropositata, a mio modo di vedere, proprio di tali servizi, di cui spesso le scuole private erano già dotate.

Ricordo che Franco Zambelloni era intervenuto a un certo punto chiedendo se si stesse discutendo del primato della scuola pubblica e del suo progetto di educazione dei futuri cittadini attivi oppure se il problema erano le mense, i doposcuola e gli asili a orario prolungato. A mente mia si tratta essenzialmente di un problema di natura sociale e socio-economica, che come tale avrebbe dovuto essere affrontato.

La LSiSe si occupa anche di trasporti, mense e doposcuola

Un primo peccato originale che ha probabilmente originato questo malinteso – chiamiamolo pure così… – risiede proprio nella LSiSe del 1996, che dedica alcuni capitoli proprio ad alcune di queste problematiche. Ma perché la LSiSe ha sentito la necessità di occuparsi di questi temi, che le competono solo marginalmente?

- all’epoca il problema era più marginale e toccava per lo più solo alcune fasce di popolazione e alcune scuole;

- contiguità tra l’allora capo dell’UIP e qualche direttore più vicino a questi temi.

Un nuovo paradigma sociale, che richiederebbe forse un altro ruolo dello Stato

- Almeno fino ai primi anni ’70 vi era una più marcata corrispondenza tra gli orari della scuola e quella del mondo del lavoro.

- La scuola dettava i ritmi della società; per esemplificare: nessuno si sarebbe sognato di aggiungere settimane di vacanza alle normali vacanze scolastiche.

- La famiglia-tipo era caratterizzata, tra l’altro, da una moglie-madre-casalinga, e l’organizzazione delle vita sociale ruotava attorno ai ritmi dettati dalla scuola.

- Inoltre, almeno fino alla prima crisi del petrolio (1973), il salario del capo-famiglia permetteva un sostentamento decoroso dell’intero nucleo familiare.

- Nel trenta/quarantennio successivo abbiamo assistito all’emergere di ben altre problematiche, che oggi presentano famiglie dalla struttura molto più variegata.

- La famiglia odierna si è assottigliata, almeno dal punto di vista statistico (-> meno figli).

- Possiamo raggruppare le nuove famiglie attorno ad alcune caratteristiche assai diffuse:

- famiglie mono-parentali;

- famiglie che, nel territorio in cui abitano, non hanno parenti sui quali contare per la gestione familiare, magari anche solo per momenti di piccola emergenza;

- doppi redditi “obbligati”, nel senso che con un unico reddito non si garantirebbe un livello di vita almeno sufficiente: cameriere e commessa in un grande magazzino.

- Si tenga conto che una famiglia con due figli a carico ha bisogno di un salario lordo attorno a 6 mila franchi per garantirsi una vita normalmente “tranquilla”, che magari consente anche qualche breve vacanza…

- doppi redditi che garantiscono un livello di vita più che dignitoso (Es.: coppia di insegnanti di scuola elementare);

- doppi redditi che garantiscono un livello di vita almeno “benestante” (Es.: coppia di liberi professionisti).

Non intendo ovviamente entrare nelle scelte individuali di ogni singola famiglia, soprattutto tenendo conto che le vere possibilità di scelta toccano solo queste ultime due categorie (dal dignitoso in su…). È però evidente che sono proprio queste scelte e queste costrizioni che fanno lievitare la necessità di disporre di più mense, più doposcuola e più sorveglianza durante la prima infanzia – il problema non tocca soltanto gli allievi di tre anni, ma anche quelli nati prima, tanto che si sta assistendo alla proliferazione di nidi dell’infanzia pubblici e privati.

Un paio di altri aspetti mi sembrano evidenti:

- Non sono sicuramente le coppie di camerieri e inservienti di cucina che hanno i mezzi per far pressione sullo Stato affinché questo intervenga con ineludibili forme di sostegno.

- Un ruolo importante nella richiesta di servizi cosiddetti parascolastici – meglio sarebbe dire sic et simpliciter sociali! – è rivestito dagli ambienti economici (grandi aziende come banche e assicurazioni, Économie Suisse, ecc.: tanto che anche HarmoS si occupa di queste cose).

Concretamente la soluzione di queste problematiche in ambito scolastico sottrae molte energie e distoglie l’attenzione dai veri problemi della scuola: pubblica, laica e democratica.

Soprattutto in tempi contraddistinti da una certa confusione attorno al ruolo e agli obiettivi della scuola, credo che sarebbe ben più legittimo, serio e corretto che fossero i settori sociali dello Stato a occuparsi di queste faccende e non certo la scuola, che ha già le sue belle gatte da pelare.

Mi si permetta, quindi, una semplice osservazione. Il ruolo sussidiario dello Stato dovrebbe prendere in considerazione soprattutto i ceti che vivono coi salari più trasandati. Allora, invece che costringere le coppie di genitori a svolgere lavori men che modesti, sovente con salari scandalosi, converrebbe aiutare le famiglie con contributi finanziari, così da difendere – tra l’altro – il ruolo educativo della famiglia.

Potrebbe darsi che, in futuro, sia lo Stato a doversi occupare dell’educazione dei suoi «cuccioli» fin dalla primissima età. Sarebbe un nuovo paradigma educativo, del quale non conosciamo ancora nulla. Oggi, in ogni modo, da una parte è difficile sostituirsi alla famiglia nei suoi primari compiti educativi e, nel contempo, troppo spesso alla famiglia vengono sottratte le possibilità concrete di occuparsi dei figli, salvo poi metterle alla gogna, soprattutto mediatica, quando le famiglie sono latitanti e i figli adolescenti delinquono.

Insomma: più mense, più doposcuola e più asili nido.

Ma chiediamoci: a chi giova realmente?

In realtà gli ultimi due punti fanno parte, secondo la presentazione dell’iniziativa, degli aspetti organizzativi, ma io li ho posti qui.

In realtà gli ultimi due punti fanno parte, secondo la presentazione dell’iniziativa, degli aspetti organizzativi, ma io li ho posti qui.

La reazione del Consiglio di Stato

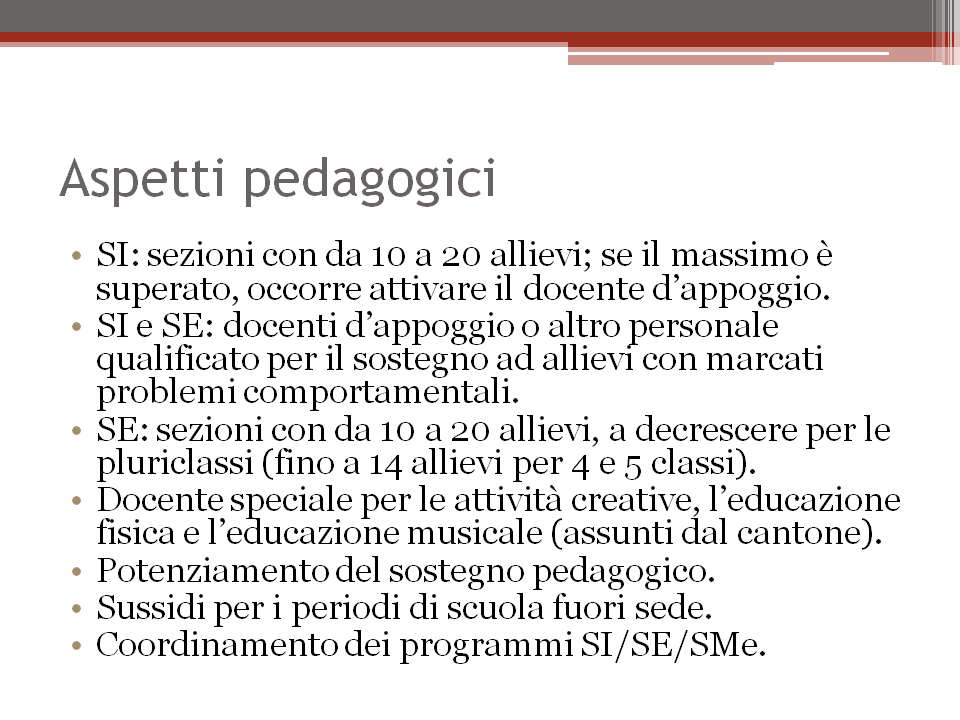

Proprio in questi giorni sono in atto alcune scaramucce tra Governo e iniziativisti. Per il momento il Governo ha dato qualche risposta, come ad esempio il potenziamento del sostegno pedagogico (con cantonalizzazione), una specie di “liberalizzazione” del docente di appoggio (più di forma che di sostanza, a dire il vero), il coordinamento dei programmi (HarmoS), … I proponenti, dal canto loro, chiedono che l’iniziativa vada in Parlamento entro aprile e che, in caso di quasi sicuro voto contrario, l’iniziativa sia sottoposta al popolo.

A scanso di equivoci: al di là del giudizio che ognuno di noi può dare all’iniziativa – che, lo ricordo, è riuscita a furor di popolo – sarebbe meglio se fosse rispettata la normale procedura entro i tempi stabiliti. Trovo molto “alla ticinese” questo tergiversare e cambiare qualche carta in tavola. Se l’iniziativa è stata lanciata e se ha raccolto tali e tanti consensi, significa che nel corso degli anni qualcuno è riuscito a far passare nell’opinione pubblica la convinzione che quanto proposto s’ha da fare.

D’altra parte lo stesso ministro Gendotti aveva scritto a suo tempo che il discorso sul numero di allievi per classe non poteva essere affrontato per motivi finanziari. Ergo: anche lui è d’accordo col principio, ma purtroppo non ci sono i soldi. Attitudine fuorviante, a mente mia: perché se fosse convinto della bontà della proposta dovrebbe darsi da fare per perseguire l’obiettivo. In sostanza, nondimeno, di voci critiche nei confronti di quest’ammucchiata di proposte, sino ad oggi se ne sono lette o sentite ben poche. Si può dunque immaginare che, in votazione popolare, l’iniziativa potrebbe godere di un ampio consenso popolare.

A parte i temi sociali, di cui ho già detto, molte parti del testo dell’iniziativa si basano su alcuni dogmi che sono divenuti tali nel corso dei decenni, benché non abbiano delle solide basi scientifiche. Il meccanismo è un po’ quello che crea le cosiddette leggende metropolitane, cioè cose dette e ripetute che, a un certo punto, diventano credibili perché reiterate e fatte proprie da un gran numero di persone. Nel nostro caso il gran numero di persone avvalora ancor più la scientificità degli assunti, dato che sono insegnanti, direttori, ispettori e operatori del settore.

Vediamone un qualcuno, di questi dogmi.

La diminuzione del numero di allievi per classe aumenta la qualità dell’educazione e dell’istruzione

Non vi sono dati scientifici a comprova di questa tesi. A volte – a parità di caratteristiche socio-culturali – l’affermazione è vera, altre volte è falsa. Quasi sempre i cambiamenti non dipendono dal numero di allievi, ma da altre variabili, le più importanti delle quali sono:

- le caratteristiche cognitive e socio-culturali degli allievi;

- le scelte didattiche e pedagogiche, nonché il grado e il ritmo di differenziazione dell’insegnante (cioè l’insegnamento);

- le modalità e le aspettative degli strumenti di controllo (valutazione).

Faccio un esempio.

Nella primavera 2009 ho ripreso la prova cantonale “Problemi di matematica” dell’anno precedente. Ho modificato i dati e l’ho somministrata alle mie sezioni di 5ª. A differenza della prova cantonale, però, somministrazione e correzione sono state fatte da una persona esterna. Su 6 classi, 4 avevano 20 allievi, una 19 e una 21: quindi, praticamente, classi uguali da questo punto di vista. Per sede la composizione delle classi era comparabile dal profilo socio-culturale.

Eppure:

- ai Saleggi una classe ha ottenuto il 95.4% di riuscita (80.9% l’allievo peggiore);

- le altre 3 tra il 79.8% e il 71.9%. La differenza è dunque stata molto significativa;

- a Solduno una classe ha raggiunto l’85.3%, l’altra solo il 72.1%.

Sul rapporto tra numero di allievi per classe e qualità almeno dell’istruzione si potrebbe ancora parlare a lungo.

La pluriclasse è un ostacolo verso un insegnamento di qualità: più sono le classi, più diminuisce la qualità

Noto in entrata che, in base all’iniziativa, questo dogma vale solo a partire dalla scuola elementare. Si vede che alla SI non si insegna…

Secondo alcuni autori – coi quali concordo pienamente – la pluriclasse è una ricchezza e non un impedimento. La pluriclasse diventa un ostacolo quando l’insegnamento è centrato essenzialmente su attività ex cathedra, con lezioni frontali, esercizi omologati, nessuna parvenza di differenziazione e di applicazione di metodi attivi, al massimo tentativi di individualizzazione per il recupero degli allievi più in difficoltà.

Tutti i docenti sono bravi

Prendo in prestito una definizione di Zambelloni: sappiamo tutti che accanto a docenti straordinariamente bravi ve ne sono altri solo normalmente bravi. Diciamo che il docente straordinariamente bravo otterrà buoni risultati con tanti o pochi allievi, in situazione di mono- o pluriclasse.

Le valutazioni espresse dagli insegnanti sono scientifiche e, quindi, attendibili

Eppure sappiamo tutti come già nel micro-cosmo dei nostri istituti il valore di un allievo può cambiare in maniera significativa cambiando istituto o, addirittura, anche solo cambiando insegnante. Nella classe migliore delle prove di matematica che ho citato prima, c’era un allievo particolarmente problematico. In matematica aveva ricevuto 3½ in 4ª, 4 in 3ª, 4½ nel I ciclo. Unanimemente – famiglia compresa – si riteneva che «non era tagliato per la matematica». Eppure in quella prova ha raggiunto una percentuale di riuscita dell’86%.

Nessuno, però, si assume il rischio di parlare della formazione:

- profilo professionale dei docenti, speciali compresi, degli ispettori e dei direttori e conseguenti necessità nella formazione di base o nelle condizioni di accesso alla funzione;

- ruolo della formazione continua e articolazione tra compiti della scuola e istituti per la formazione degli insegnanti;

- controllo serio dei risultati: cosa imparano i nostri ragazzi?

Per andare a concludere

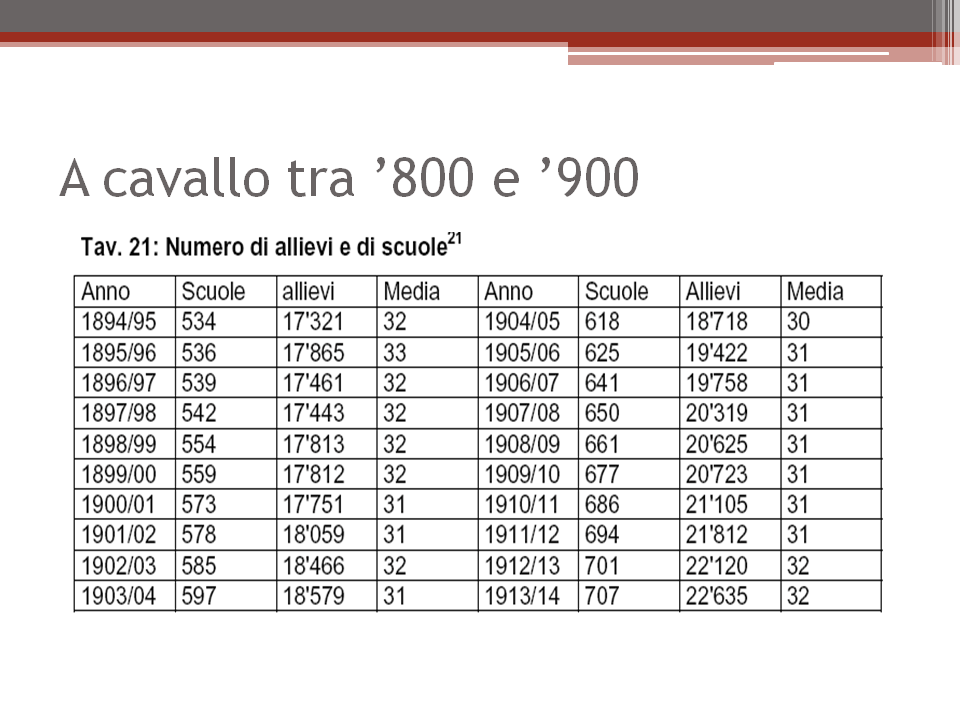

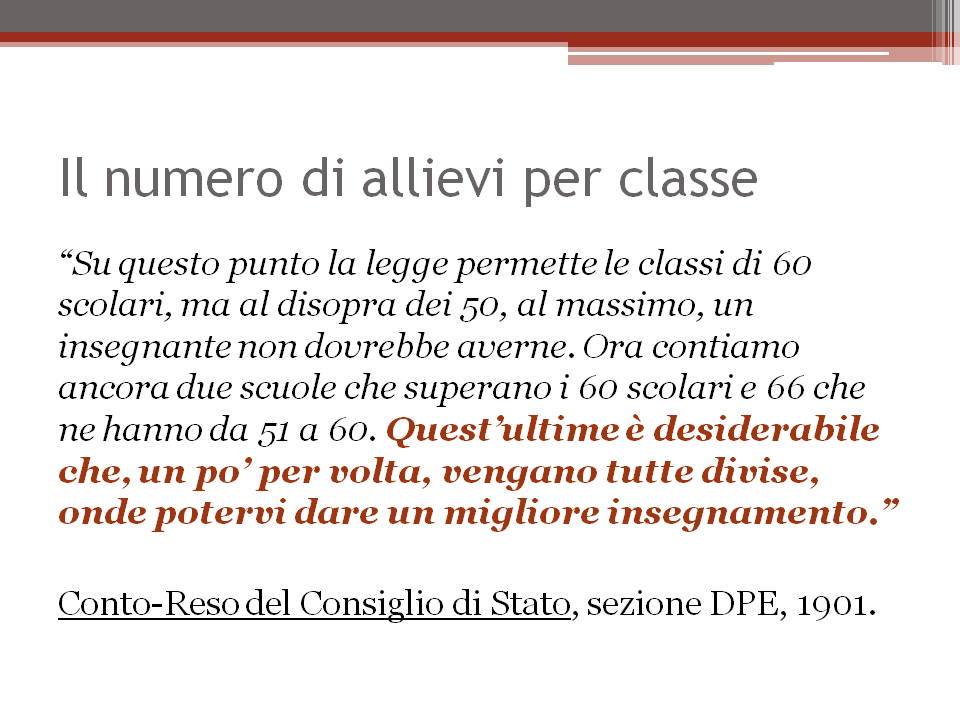

A inizio ’900 il nostro Governo aveva parecchie preoccupazioni nei confronti della scuola: problemi di igiene, di formazione dei maestri, di distanza della scuola dal domicilio, senza scordare la necessità – presente fino ai primi anni del XX secolo – di convincere le famiglie a mandare i figli a scuola. Non poteva mancare, già allora, il numero di allievi per classe, anche se le dimensioni del fenomeno erano altre:

[Scuole sta per classi].

Vediamo che la media cantonale ruotava attorno a 30. Ricordo che per la SE il numero massimo di allievi per classe era stato abbassato a 25 una trentina di anni fa, solo all’inizio degli anni ’90 per la SI.

All’epoca rimanevano però anche classi di 40, 50 e oltre 60 allievi:

C’era infine, il problema delle pluriclassi, dette allora classi plurime. Ancora nel 1890 ci si interrogava:

C’era infine, il problema delle pluriclassi, dette allora classi plurime. Ancora nel 1890 ci si interrogava:

Nelle scuole la divisione per sesso resterà prevalente, anche se si comincerà ad interrogarsi sull’opportunità di dividere gli allievi per classi di età.

Da questo punto di vista, dunque, si direbbe che alcune preoccupazioni siano rimaste costanti, anche se – ad esempio – il numero delle pluriclassi è molto diminuito, soprattutto in alcune zone periferiche, optando per la creazione di centri scolastici consortili: con quali reali benefici è ancora tutto da dimostrare.

La mia sensazione è che i problemi della scuola vengano in parte nascosti e in parte affrontati col paraocchi. Ma ciò non può stupire, se appena pensiamo, ad esempio, che a partire dal 1978 si è costruita la nuova scuola media sul modello del ginnasio – una scuola selettiva e senza troppa pedagogia – invece che sul modello della scuola maggiore, una scuola che, malgrado le difficoltà, soprattutto nei centri dove c’era il ginnasio, era una buona scuola. Mancano comunque delle visioni, mentre siamo sempre più alla cultura dell’enunciato: quando una cosa viene detta o, meglio ancora, scritta – magari in una legge – essa diviene realtà e il problema è risolto:

- si pensi all’educazione civica nella scuola media, che il Parlamento ha introdotto qualche anno fa;

- si pensi ai tanti progetti e progettini sulla gestione dei conflitti;

- si pensi alla nuova politica delle lingue: davvero noi Ticinesi siamo pronti a quindici anni per lanciarci alla conquista del mondo?

È sintomatico il poco interesse generato, due anni fa, dalla presentazione del «Profilo professionale» dei nostri insegnanti, così come esemplare è la completa assenza di dibattito sul come organizzare la quotidianità dell’aula e come, conseguentemente, formare i maestri. In poco meno di 25 anni abbiamo visto sfilare ben tre diverse scuole magistrali:

- la post-liceale alla fine degli anni ’80

- l’ASP meno di dieci anni fa

- e ora il DFA della SUPSI.

Il passaggio dalla seminariale alla post-liceale era stato oggetto di aspri dibattiti; poi, però, più nulla. Ogni volta la Magistrale di turno ha preso delle decisioni interne e tutto sommato sconosciute all’esterno sui curricoli formativi dei nuovi maestri, influenzando in tal modo le pratiche di chi già era in servizio: senza che nessuno fiatasse.

Più il tempo passa, più ci si scosta da tanti insegnamenti del passato. Ciò che prima ci riportava costantemente al principio di educabilità (da Pestalozzi in qua), oggi viene affrontato con le procedure didattiche (che non sono mai state miracolose) e con le figure demiurgiche – i vari docenti speciali, gli psicologi, i docenti integratori, i sostenitori pedagogici… E chissà cos’altro riusciremo ancora a inventare.

Torno un momento agli aspetti di natura sociale, che l’iniziativa propone di risolvere attraverso procedure note: le prime, insomma, che saltano in mente. In altri anni proprio questa conferenza aveva tentato di far partire un dibattito attorno a un nuovo e diverso rapporto tra esigenze della nuova realtà economica e sociale e le finalità della scuola. Così, ad esempio, si era parlato:

- della scuola a tempo pieno, aperta tutto l’anno, con precise regole di frequenza per allievi e insegnanti;

- di una diversa articolazione dell’insegnamento delle discipline sull’arco delle giornata; per esemplificare:

- le discipline essenziali – italiano, matematica, studio dell’ambiente – nella prima metà della giornata;

- le altre discipline – le arti, l’educazione fisica, … – nella seconda parte della giornata, invadendo pure gli orari dell’attuale doposcuola.

Oppure ancora sul numero di allievi per classe: il numero incide a seconda dell’attività che si svolge. A volte serve il rapporto 1/1, in altri momenti anche l’1/40 funziona bene. L’équipe pedagogica – il team teaching – è un modo per facilitare il variare del rapporto: ma come è possibile imboccare questa nuova organizzazione dell’insegnamento, se sin dall’entrata nell’istituto di formazione si basa l’insegnamento sul solito tris «Un maestro, un’aula, un gruppo di allievi»?

Come ho detto all’inizio, potrei naturalmente continuare ancora per molto, ma è meglio che mi fermi qui. Si dice che Berlusconi, prima di scendere in campo, abbia instupidito gli italiani con le sue televisioni. Vorrei far notare che quei canali televisivi sono molto seguiti anche nel nostro Cantone, sin dai primi anni ’80. Tutto ciò mi fa temere che prima o poi dovremo dare ragione a Ivan Illich, che già nel 1971 perorava la descolarizzazione della società.

Nel frattempo, a furia di perseverare nella nostra quasi atavica attitudine autoreferenziale, ci sarà il rischio di arrivare a una liberalizzazione del mercato della scuola: alla faccia di chi crede ancora nella scuola pubblica.

Ma – mi chiedo ogni tanto – ci crediamo tutti per davvero?

Bibliografia

- MARZIO CONTI, Storia della scuola ticinese dal punto di vista dell’allievo (XIX-XX), 2004

- ROBERT DESNOS, “Le pélican”, in Chantefables et chantefleurs, 1970 (postumo) – La filastrocca è citata da Jean-Pierre Bourdieu e Claude Passeron come prologo a La reproduction. Éléments pour une théorie du système d’enseignement, Minuit, 1970

- WALO HUTMACHER, Quand la réalité résiste à la lutte contre l’échec scolaire, 1993, Genève, Service de la recherche sociologique