Quando bionda aurora il mattin c’indora… Trittst im Morgenrot daher… Sur nos monts, quand le soleil… Prendendo spunto dalla recente decisione del senato italiano che rende obbligatorio l’insegnamento dell’Inno di Mameli nelle scuole, Renato Martinoni si chiede ironicamente qual è il senso di simile provvedimento, per chiosare che «l’amor patrio non è una formalità che si possa liquidare con un inno canticchiato o con la bandiera esposta sul terrazzo di casa» (Il Caffè del 18 novembre). A suo tempo avevo imparato, un po’ a casa e un po’ a scuola, quell’altro inno nazionale: Ci chiami, o Patria, uniti impavidi snudiam l’acciar!, dal significato altrettanto enigmatico; così che quando, a otto anni, ascoltai per la prima volta il nuovo inno, eseguito in Piazza Grande dalla musica cittadina, mi sentii ingannato.

In quei primi anni ’60 è comprensibile che le cose andassero in altro modo rispetto a oggi. La conoscenza dell’inno nazionale era solo uno dei tanti tasselli che componevano l’educazione alla cittadinanza, che si costruiva mattone dopo mattone a scuola, a casa, nei mass media e nel Paese. La seconda guerra mondiale era forse ancor troppo vicina al ricordo di tanti adulti, in un Ticino che aveva respirato il fascismo, che aveva accolto i profughi, che aveva vissuto qualche scaramuccia bellica ai confini con l’Italia, che aveva udito il sorvolo verso Milano dei bombardieri alleati e che aveva conosciuto il razionamento e l’oscuramento.

A tanti anni di distanza è divenuto certamente più difficile il solo pensare di predisporre delle linee educative univoche e condivise da una maggioranza di cittadini, tanto più che anche seguendo solo distrattamente le vicende politiche di questo Cantone, come sta succedendo in questi giorni coi preventivi dello Stato, si capisce facilmente che già tra chi ha le mani in pasta le idee sono poche ma confuse, per riprendere una folgorante espressione di Flaiano. L’educazione alla cittadinanza, dunque, diventa ancor più urgente, sempre che non sia già troppo tardi. Ha scritto ancora Martinoni: «Viene alla mente l’importanza dell’educazione alla cittadinanza nella scuola. Che vuol dire insegnare delle regole e dei valori che devono durare per la vita». Passi per le regole, ma coi valori è più facile a dirsi che a farsi. Si pensi che il Parlamento ticinese nel 2001 aveva deciso che era necessario insegnare la civica a partire dalle scuole medie. A dieci anni da quella piccola riforma il raccolto è scarso. Una ricerca della SUPSI, pubblicata nel febbraio di quest’anno, presenta dati tanto impietosi da indurre il parlamentare Franco Celio, insegnante e relatore sul tema nel 2001, a non nascondere la «netta delusione per i risultati, invero alquanto mediocri (…) a dieci anni dalla loro introduzione ufficiale».

Non credo che la scuola sia in grado di fare di più. Se educare alla cittadinanza significa «insegnare delle regole e dei valori che devono durare per la vita» è dapprima necessario sapere di quali valori parliamo. Certo i miei valori non sono quelli del consumo frenetico, dell’apparire, della furberia, dell’edonismo, dell’evasione fiscale, della grettezza e del rinchiudersi a riccio tra Airolo e Chiasso. Insomma: un conto è dire «Educazione» e indicare chi se ne deve occupare. Un altro conto è tradurre l’educazione in qualcosa di più concreto e comprensibile, colmandola di senso. Eppoi: non è forse vero che la scuola è specchio della società?

Sogno anch’io uno sciopero generale!

In questi giorni di agitazione sindacale per protestare contro l’ormai noto taglio salariale del 2%, anch’io sogno uno sciopero generale, benché, come mezzo di pressione, sia ben distante dalla mia cultura politica, così come i cortei e le manifestazione di piazza, coi loro striscioni, gli slogan e tante pecore a far massa. Anzi: sogno addirittura una bella Costituente, che sappia rifondare la nostra scuola da cima a fondo. Bisogna farsene un baffo di quelli che sembrano i capisaldi del restauro della scuola, come ad esempio l’immarcescibile numero di allievi per classe, che da tanti decenni non è mai abbastanza esiguo. Credo che sia più che mai urgente abbattere questo ancien régime che dura da mezzo secolo e che tenta di risolvere i problemi chiudendo gli occhi davanti a un monarca sempre più nudo e impudico, questo re adulato e assediato da associazioni di categoria e sindacati e politici che, davanti a ogni problema grande o piccolo, inventano una leggina, un regolamento, una direttiva: che vanno a ingrassare un corpus di leggi scolastiche desuete, intricate, contraddittorie e in gran parte disattese.

Comincerei col separare quel che compete alla scuola e ai suoi insegnanti, che restano il fulcro attorno al quale ruotano la loro libertà e la capacità di insegnare e educare, da ciò di cui la scuola non può continuare a occuparsi. È sacrosanto che negli ultimi decenni è cresciuta a dismisura la necessità che i maestri si accollino ruoli extra. I docenti devono trasformarsi in assistenti sociali, psicologi, amministratori e surrogati dei genitori. Non va bene. Essi devono conoscere ciò che devono insegnare e, nel contempo, devono padroneggiare le competenze per insegnarle bene al maggior numero possibile di allievi. E basta. Richiesto di spiegare sinteticamente quale fosse il segreto dell’efficace scuola finlandese, un insegnante del paese dei mille laghi affermò: «Teachers teach», i maestri insegnano. Eccolo, il segreto. Ma per poter svolgere bene questa bellissima professione occorrono le condizioni appropriate: in questo mondo sempre più globalizzante e omologante, non è più possibile entrare in classe come stralunati cacciatori di farfalle, in braghe corte e col retino in mano.

E poi cosa insegnare? Ecco un secondo aspetto basilare. Assieme a tutto il proliferare di leggi e leggine, bisogna dare alle fiamme anche i corposi programmi della scuola dell’obbligo, sfrondandoli ed eliminando tutta la legna verde che li appesantisce inutilmente, fornendo gli alibi per le più malevole selezioni, che quasi sempre bastonano i più deboli. Serve una scuola che riesca davvero a educare cittadini che sanno pensare, che padroneggiano la lingua italiana e gli elementi fondamentali della matematica, che sono in grado di esprimersi nelle altre lingue nazionali (sì, d’accordo, mettiamoci pure anche l’inglese). E che hanno gli strumenti – storici, artistici, scientifici, … – per capire il mondo i cui vivono, per farlo proprio e per contribuire in prima persona a migliorarlo, rendendo sempre più salda la democrazia.

A scanso di equivoci, meglio dirlo schiettamente: non vagheggio nessuna restaurazione. Quello sarebbe un incubo. Invece il mio è solo un sogno e, come tutti i sogni, non si realizzerà: perché questo mondo non è una favola, in cui i rospi aspettano solo un bacio per trasformarsi in principi e principesse. Invece, per mia fortuna, sognare è ancora un’occupazione lecita, anarchica e gratuita.

I compiti a casa, una tradizione che resiste al passare del tempo

I compiti a casa fanno parte del patrimonio genetico della scuola. Quando frequentavo la scuola elementare non mancavano mai. Il sabato mattina c’era il rito della poesia, da mandare a memoria entro il lunedì. Il maestro la leggeva e la dettava. Poi la si rileggeva un po’ di volte. Avevo la fortuna di poterla quasi sempre recitare entro mezzogiorno, a differenza di altri compagni, che si rovinavano la domenica sera e la guastavano all’intera famiglia. Forse è per quella facilità infantile che oggi non ne ricordo neanche una. Va da sé che nessuno si sognava di protestare. Ho passato anch’io qualche domenica sera a bisticciare con la memoria. Finché c’era di mezzo la cavallina storna, che portava colui che non ritorna, tutto sommato andava via liscia. Ma, ogni tanto, il maestro si dava alle variazioni. Così l’addio monti sorgenti dall’acque rovinava irrimediabilmente il bel pomeriggio trascorso dai nonni, lassù in Valmaggia, tra galline e mucche e vigneti, a seconda della stagione. Altri tempi, quando la scuola andava a braccetto con la società, dettando i ritmi quotidiani con reciproco rispetto.

Qualche settimana fa mi ha scritto una mamma, tra lo stupito e l’infastidito: «La maestra di mio figlio dice di aver ricevuto una direttiva, secondo la quale non si possono più dare compiti, nemmeno di recupero, neanche nelle vacanze o nei fine‐settimana. Mio figlio era contentissimo, ovviamente io molto meno!». È strano, anche se le cose non stanno proprio così. Da più di trent’anni c’è una norma sui compiti a domicilio nella scuola elementare, eppure quasi nessun genitore la conosce. Un gran numero di maestri non la condivide e continua imperterrito ad assegnare compiti ai propri allievi durante la settimana, nei weekend e durante le vacanze, così, tanto per darli. Sanno, questi insegnanti, che di solito i genitori sono d’accordo, in barba alla direttiva dipartimentale.

Le informazioni sui compiti a domicilio, stese dagli ispettori e che dovrebbero essere trasmesse ai genitori, sono un documento interessante, perché spiegano a che servono i compiti e come devono essere, e cercano di chiarire qual è il ruolo dei genitori. Un solo paragrafo di quel documento tenta, a dire il vero in modo maldestro, di ergersi a regola. Dice: «Durante le vacanze e i fine-settimana non vengono assegnati compiti a domicilio». E bravi i nostri ispettori. Se non che aggiungono: «Salvo accordi particolari con le famiglie nell’intento di aiutare l’allievo». Bell’aiuto! Uno, poveraccio, fatica tutta la settimana eppoi deve portarsi a casa il lavoro straordinario. Così si rischiano di nuovo le scenette della domenica sera, che quand’è ora di andare a letto dalla cartella saltan fuori i compiti.

È ovvio che talune conoscenze si realizzano solo coi cosiddetti compiti a domicilio, come studiare le caselline, preparare una lettura o «Disegnare nella scala 1:50 la pianta della camera». Ma, per favore!, smettiamola con quest’assurda e moraleggiante abitudine di dare i compiti a casa tanto per darli, una maniera sciocca per abituare i pargoli ad affrontare la scuola media, che è un’altra situazione intollerabile, anche perché non viviamo più nei “mitici” anni ’60: il mondo è un pochino cambiato. La scuola non può demandare alla famiglia i suoi doveri: li faccia lei, i compiti a casa.

Almeno, come ha scritto Umberto Eco, imparare a memoria la «Cavalla Storna» era una forma di assicurazione sull’Alzheimer.

Religione a scuola: una sperimentazione inutile?

A inizio ottobre il DECS ha diramato a sorpresa un comunicato stampa sulla storia delle religioni, disciplina inserita due anni fa in alcune sedi di scuola media a titolo sperimentale: in tre istituti obbligatoriamente, in altri tre come alternativa alle tradizionali lezioni facoltative di religione. La scarna velina dipartimentale si affretta a dire che gli allievi che hanno seguito il corso sperimentale ne sanno di più di chi invece ha frequentato le solite lezioni delle religioni riconosciute. Va da sé – ci mancherebbe altro – che chi è stato del tutto alla larga da ogni corso ottiene punteggi inferiori rispetto alle altre opzioni. Il 6 ottobre i quotidiani locali hanno dato spazio al tema. Il «Corriere» specifica fin dal titolo lo stucchevole risultato dell’esame intermedio: «Test positivo per la storia delle religioni: dalle prove risulta che chi segue il corso ha migliori conoscenze». Analogo il titolo della Regione: «Convince il corso in cui si spiegano i diversi credo». Con piena adesione alle regole del gioco, il Giornale del Popolo dissente: «Perplessità su una comunicazione del DECS: le valutazioni sugli allievi e le cifre sono da rivedere». Alla fine un lettore normale si chiede: qual era lo scopo dell’annuncio dipartimentale? Cosa si voleva dimostrare con questa valutazione? Si scrive che gli allievi-cavia ne sanno di più, senza nessun accenno sostanziale. Sono ragazzi che hanno recuperato una loro religiosità, una maggiore serenità interiore che li mette al riparo dal disordine emotivo di questi anni confusi e globalizzati? La Regione scrive che, ad esempio, «si chiedeva agli allievi di segnare su una cartina dove il cattolicesimo o l’Islam fossero più diffusi». In sostanza una domanda da quiz televisivo per spettatori di bocca buona. Fatto sta che i rapporti di ricerca, che dovrebbero anche rivelare contenuti e finalità del bilancio e della concretezza di ciò che succede nelle classi, non è stato pubblicato, neanche in edizione succinta.

Sono convinto che questa sperimentazione, con le decisioni che ne scaturiranno, non servirà a nulla sul piano dell’educazione e della famosa «scelta consapevole di un proprio ruolo attraverso la trasmissione e la rielaborazione critica e scientificamente corretta degli elementi fondamentali della cultura» eccetera. E sono altrettanto persuaso che l’insegnamento del catechismo debba avvenire nelle parrocchie e non a scuola. Non so quale valore aggiunto attribuire alla conoscenza di nozioni sulla diffusione geografica delle religioni. Anche a livello di integrazione e di tolleranza dell’«altro», sono persuaso che la conoscenza e la comprensione della nostra Cultura rappresenti una condizione irrinunciabile per ogni successivo progetto di vita e di società. Il nostro territorio è disseminato di segni che, al di là delle loro radici palesemente religiose, si configurano come elementi laici del nostro essere qui e oggi: chiese, oratori, cappelle, croci, pitture, sculture, affreschi… La storia dell’Europa e dell’Occidente è anche la storia della democrazia, del Cristianesimo e del processo di secolarizzazione. Dalla civiltà minoica all’UE abbiamo percorso un cammino tortuoso, segnato da scoperte, invenzioni, guerre, riforme e rivoluzioni, monarchie e dittature e tentativi di sovranità popolare, da passioni e idee, spesso descritte ed esaltate dalle arti: un’indispensabile conoscenza, che certo supera le nozioni sull’espansione geografica dell’uno o dell’altro credo. Che ne sanno, tanti giovani e tanti adulti, di Dante e del Manzoni, di Bach e di Liszt, del Caravaggio e di Michelangelo? E quel massone di un Mozart non ha nulla da dirci a questo proposito? Insomma: potremmo eliminare una materia, invece di aggiungerla. Perché con l’italiano, la storia, la matematica, la fisica, la storia dell’arte e la musica potremmo pigliare due piccioni con un’unica fava.

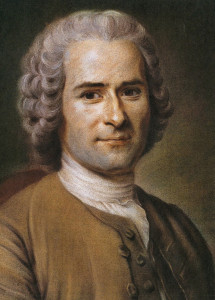

Jean-Jacques Rousseau e il www

Gli educatori che, trenta e passa anni fa, se la prendevano con la TV, rea di indurre le menti alla pigrizia e di innescare lo spappolamento dei cervelli, oggi sono serviti di barba e capelli. E pensare che fino a una cert’epoca – diciamo fino a metà degli anni ’70 – la televisione era addirittura pedagogica. Basti menzionare un’emissione come «Non è mai troppo tardi», andata in onda sulla RAI dal 1960 al 1968 e condotta dal leggendario Maestro Alberto Manzi, l’autore di «Orzowei», che contribuì al recupero di molti adulti analfabeti. Anche la nostranissima TSI mandava in onda film con l’avvertenza «La visione è riservata ai soli telespettatori adulti», e capitava che il giorno dopo – mannaggia! – il compagno di banco il film l’aveva visto, nonostante l’avviso un po’ bacchettone: chissà che immagini pruriginose m’erano scappate. Tutto sommato, però, la TV era un fatto collettivo. Anche lasciando perdere le puntate di «Lascia o raddoppia», quando le famiglie andavano al bar a seguire le disfide “intellettuali” del Marianini, non si può dimenticare che il televisore occupava uno spazio di tutto prestigio nel salotto buono di casa, fosse pure l’ampia cucina o il più borghese tinello. Ergo, c’era un doppio controllo sulla fruizione televisiva dei pargoli: l’una istituzionale, perché la TV era comunque «di Stato»; l’altra genitoriale, pur con l’ampio arco dottrinale del caso. A parte una breve e recente parentesi, durante la quale si fece a gara per ospitare in casa un’innumerevole schiera di televisori, ognuno dotato di immancabile telecomando – ah, le tecnologie moderne! – oggi a regnare è il computer indissolubilmente allacciato al www, con le sue facilitazioni e il suo sguardo sul mondo intero.

Secondo un recente studio del Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali della SUPSI [Lara Zgraggen e Michele Mainardi, Minori in Internet, 2012] il 92% degli allievi di scuola elementare e il 98% degli allievi di scuola media usa internet. Circa un quinto dei primi e quasi la metà dei secondi va in rete giornalmente, in media da una a due ore. Un gran numero di loro il PC l’ha in camera (49% e 66%), ma il controllo dei genitori è a corrente alternata. «Sussiste un legame diretto tra l’assenza dei genitori e la fruizione della Rete», scrivono i ricercatori. «I minori che sono a casa da soli durante le pause dei pasti principali tendono a utilizzare in modo più frequente la Rete rispetto ai compagni che godono della presenza di almeno un familiare». Par di capire che, in presenza dei genitori, l’accesso sia consentito, ma a orari determinati: alla faccia delle guerre sante contro la TV di quei tempi che sembrano così lontani. Vien da chiedersi fino a che punto l’educazione sia ancora una scelta consapevole degli adulti. In quelle centinaia e centinaia di ore passate a portata di clic i nostri ragazzi dicono di giocare, cercare e scaricare musica e filmati, chattare, partecipare ai social network (in particolare Facebook: ma non bisognerebbe avere tredici anni per accedervi?), cercare informazioni, girovagare per YouTube. Annotava Jean-Jacques Rousseau a metà ’700: «Rendete il vostro allievo attento ai fenomeni della natura, e lo renderete ben presto curioso; ma, per alimentare la sua curiosità, non vi affrettate mai a sodisfarla. […] Ch’egli non sappia nulla perché glielo avete detto voi, ma perché l’ha compreso da sé […]. Se mai sostituirete nel suo spirito l’autorità alla ragione, egli non ragionerà più; non sarà più che il giocattolo dell’opinione degli altri» (Emilio o dell’educazione, 1762, Libro II). Insomma, tutto il contrario rispetto al World Wide Web. Sorvolando sui pericoli più noti della rete – la pornografia, la comunicazione con sconosciuti non necessariamente bene intenzionati, le esperienze inaspettate e spiacevoli – resta tutt’intera la delega dell’educazione dei propri figli ad attori sconosciuti, dei quali non si conoscono le finalità: che, di primo acchito, non sembrano mirare a sviluppare la conoscenza e lo spirito critico. Appunto: giocattoli dell’opinione altrui. E, più di tutto, consumatori.

Secondo un recente studio del Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali della SUPSI [Lara Zgraggen e Michele Mainardi, Minori in Internet, 2012] il 92% degli allievi di scuola elementare e il 98% degli allievi di scuola media usa internet. Circa un quinto dei primi e quasi la metà dei secondi va in rete giornalmente, in media da una a due ore. Un gran numero di loro il PC l’ha in camera (49% e 66%), ma il controllo dei genitori è a corrente alternata. «Sussiste un legame diretto tra l’assenza dei genitori e la fruizione della Rete», scrivono i ricercatori. «I minori che sono a casa da soli durante le pause dei pasti principali tendono a utilizzare in modo più frequente la Rete rispetto ai compagni che godono della presenza di almeno un familiare». Par di capire che, in presenza dei genitori, l’accesso sia consentito, ma a orari determinati: alla faccia delle guerre sante contro la TV di quei tempi che sembrano così lontani. Vien da chiedersi fino a che punto l’educazione sia ancora una scelta consapevole degli adulti. In quelle centinaia e centinaia di ore passate a portata di clic i nostri ragazzi dicono di giocare, cercare e scaricare musica e filmati, chattare, partecipare ai social network (in particolare Facebook: ma non bisognerebbe avere tredici anni per accedervi?), cercare informazioni, girovagare per YouTube. Annotava Jean-Jacques Rousseau a metà ’700: «Rendete il vostro allievo attento ai fenomeni della natura, e lo renderete ben presto curioso; ma, per alimentare la sua curiosità, non vi affrettate mai a sodisfarla. […] Ch’egli non sappia nulla perché glielo avete detto voi, ma perché l’ha compreso da sé […]. Se mai sostituirete nel suo spirito l’autorità alla ragione, egli non ragionerà più; non sarà più che il giocattolo dell’opinione degli altri» (Emilio o dell’educazione, 1762, Libro II). Insomma, tutto il contrario rispetto al World Wide Web. Sorvolando sui pericoli più noti della rete – la pornografia, la comunicazione con sconosciuti non necessariamente bene intenzionati, le esperienze inaspettate e spiacevoli – resta tutt’intera la delega dell’educazione dei propri figli ad attori sconosciuti, dei quali non si conoscono le finalità: che, di primo acchito, non sembrano mirare a sviluppare la conoscenza e lo spirito critico. Appunto: giocattoli dell’opinione altrui. E, più di tutto, consumatori.