Succede di rado, ma capita che qualcuno mi scriva per commentare un pezzo apparso in questa rubrica. Dopo quello uscito l’8 settembre, dedicato ai settant’anni dalla morte di Janusz Korczak, ho ricevuto un messaggio da un caro amico, mio Maestro, ormai tanti anni fa, ai tempi dell’università. Bello!, mi ha scritto. Ma a cosa alludi con «i sempre più frequenti appelli alla selezione precoce?». Continuo a ritenere che la scuola dell’obbligo debba alzare il tiro su alcune essenzialità, cioè insegnare di più e meglio a tutti. Poi dev’essere in grado di orientare, mentre il compito di selezionare tocca alla scuola post-obbbligatoria e al mondo del lavoro. Perché gli appelli alla selezione precoce mi sembrano sempre più frequenti? Esempio 1. Lino Guzzella, nuovo rettore del politecnico di Zurigo, ha chiesto «esami più difficili, soprattutto in matematica, fisica, tedesco e inglese», perché alla fine tanti studenti «arrivano da noi all’ETH e sono male preparati allo studio» (Corriere del 30 luglio). Ottima l’analisi, pessima la terapia. Esempio 2. La deputata Francesca Bordoni-Brooks, membro della commissione scolastica del Gran consiglio, ha scritto che converrebbe «dividere questa scuola media unica (…) per passare a due scuole medie, una che porti al liceo e una che porti alle scuole professionali» (Corriere del 4 aprile). Esempio 3. Sergio Morisoli, fondatore di AreaLiberale: «Occorre garantire le stesse condizioni di partenza per tutti, ma non la parità di risultati. La scuola va differenziata, non siamo tutti uguali [Toh!?]. E va valorizzata la scuola professionale rispetto ad un modello che porta tutti all’università e alle scuole superiori» (Corriere del 12 agosto). Walo Hutmacher, sociologo, ha lanciato un bel sasso nello stagno, lontano mille miglia dallo slogan sulle pari opportunità per tutti, ormai diventato obsoleto, tanto è politicamente corretto: «Réclamer l’égalité des chances, c’est s’empêcher de viser l’égalité des résultats a un niveau élevé» (Éducateur, febbraio 2012).

Pronta, va da sé, la risposta del mio interlocutore: «Non conoscevo l’idea di Hutmacher: in ogni caso mi fa riflettere e dovrebbe spingermi a ripensare un’evidenza sulla quale ho sempre sorvolato. Ma a proposito di quell’enunciazione: la chiave sta naturalmente nel concetto di niveau élevé, che non mi sembra chiarissimo. Tu come lo espliciteresti?». È assai difficile, naturalmente, dare una risposta esauriente a simile questione. Cosa significa, ad esempio, che un bambino, alla fine della seconda elementare, deve «Saper leggere silenziosamente testi brevi e semplici, comprendendone il significato» ed essere capace di «scrivere brevi testi, usando le parole appropriate, con frasi chiare nella costruzione e corrette nell’ortografia», come recitano i programmi della scuola elementare? Com’è un testo breve e, nel contempo, semplice? E quali sono le parole appropriate, per di più inserite in frasi realizzate con la necessaria chiarezza? Mi fermo qui, poiché andando in su con gli anni di scuola i programmi diventano vieppiù complicati nell’enunciazione e vaghi nel significato concreto: soprattutto se poi c’è chi dà le note per certificare il raggiungimento del traguardo. Tra le tante ricerche prodotte dalle scienze dell’educazione, non esistono, ch’io sappia, risposte a tali quesiti. Eppure è su questi aspetti che, dai e dai, si infrangono tante innovazioni e tante rivoluzioni didattiche. Anche perché in assenza di riferimenti minimamente precisi, son sempre i soliti poveri cristi a lasciarci le penne e a finire per assumere l’ingrato ruolo dell’ultimo della classe. Ho scritto al mio interlocutore: «È vero che il concetto di niveau élevé non è chiarissimo. Ma qual è il livello minimo sopportabile? E come fare per arrivarci?» Essenziale la sua replica: «Risposta ovvia, all’epoca nostra: come fanno i finlandesi. In pratica?». Studiando per bene il sistema scolastico di quel paese, ad esempio, invece di limitarsi a citarne solo gli aspetti che fan comodo, da destra e da sinistra. O no?

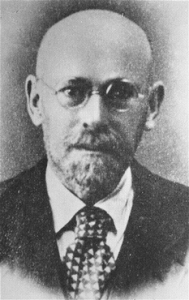

A settant’anni dalla morte di Korczak a Treblinka

Il 6 agosto di settant’anni fa la Germania nazista assassinò nel campo di sterminio di Treblinka, assieme ai ragazzi del suo orfanotrofio, il pedagogista, scrittore e medico polacco Janusz Korczak. Ha scritto Erri De Luca: «Passai per via Krochmalna, dove abitavano i Singer, e per via Sliska, dove c’era l’orfanotrofio diretto da Janus Kortzhak, che s’incamminò coi suoi centonovantadue bambini allineati verso i vagoni aperti della Umschlagplatz. Se riferiti a persone, i numeri vanno scritti per me in lettere. Le cifre vanno bene per ogni contabilità, tranne che per le vite umane. Per loro ci vogliono le lettere: centonovantadue bambini. Con quella schiera disciplinata e muta Kortzhak entrò nudo nei tre recinti concentrici del campo di Treblinka fino agli stanzoni dell’asfissia» (Il torto del soldato, 2012).

Il 6 agosto di settant’anni fa la Germania nazista assassinò nel campo di sterminio di Treblinka, assieme ai ragazzi del suo orfanotrofio, il pedagogista, scrittore e medico polacco Janusz Korczak. Ha scritto Erri De Luca: «Passai per via Krochmalna, dove abitavano i Singer, e per via Sliska, dove c’era l’orfanotrofio diretto da Janus Kortzhak, che s’incamminò coi suoi centonovantadue bambini allineati verso i vagoni aperti della Umschlagplatz. Se riferiti a persone, i numeri vanno scritti per me in lettere. Le cifre vanno bene per ogni contabilità, tranne che per le vite umane. Per loro ci vogliono le lettere: centonovantadue bambini. Con quella schiera disciplinata e muta Kortzhak entrò nudo nei tre recinti concentrici del campo di Treblinka fino agli stanzoni dell’asfissia» (Il torto del soldato, 2012).

Janusz Korczak, nome d’arte di Henryk Goldszmit, figlio di un’agiata famiglia di origine ebrea ben integrata a Varsavia, non è una figura di primissimo piano nella storia delle idee pedagogiche. È abbastanza inusuale trovare il suo nome nei normali corsi di pedagogia previsti per i futuri docenti. Eppure il suo contributo etico e teorico alle scienze dell’educazione è tutt’altro che trascurabile. Fu un ribelle sin da piccolo. Poco più che trentenne, sopportando male la suddivisione in classi e il fatto di essere nato ricco, fondò uno dei primi orfanotrofi per bambini ebrei. Questo intenso progetto educativo lo accompagnò per tutta la vita, fin dentro il ghetto di Varsavia. Korczak era profondamente convinto del diritto all’esistenza e al rispetto del bambino in quanto tale, tanto che proprio a lui si deve il primo spunto all’idea dei «Diritti del bambino». Ha annotato Pierre Frackowiak, pedagogo francese, commentando Il diritto del bambino al rispetto, un testo del 1929: «La sua opera letteraria e pedagogica, la sua azione di precursore negli orfanotrofi di Varsavia tra le due guerre mondiali, la sua attività di insegnante e di formatore, la sua costante militanza sin dall’inizio del XX secolo sui giornali, alla radio, fin dentro l’inferno del ghetto, hanno fatto sì che fosse considerato come padre spirituale dei diritti del bambino, associando volentieri il suo nome a quelli di M. Deraismes, di cultura massonica, di F. Buisson, di cultura protestante, e di M. Montessori, di cultura cattolica». Ciononostante Korczak non fu per nulla un anticipatore di certo permissivismo che sarebbe nato nel dopoguerra, con epicentro gli Stati Uniti. Al contrario, era molto esigente. A lui si devono taluni dispositivi pedagogici di grande efficacia, vòlti a sospendere e mitigare i propri impulsi aggressivi, quale la buca delle lettere in cui infilare domande e rimostranze: un invito alla scrittura come atto cosciente per non soccombere agli istinti distruttivi, che pure appartengono alla natura umana.

All’apertura di un nuovo anno scolastico, credo che sia importante rivolgere la propria attenzione a figure come quella di Janusz Korczak, che ci rammentano che Educare non è un’azione che può essere banalizzata, né lasciata nelle mani dei mercati o dei moderni stregoni, che coi loro filtri miracolosi «guarirebbero» ogni piccola deviazione dai comportamenti voluti: perché i bambini non sono marchingegni da telecomandare a piacere, secondo la propria fretta insofferente; né, tanto meno, possono essere consegnati alle leggi dell’economia e della produttività, che sempre più chiedono selvagge e precoci selezioni. L’educazione è un percorso lungo, faticoso, senza scorciatoie, che richiede coerenza e scelte meditate. La scuola, insomma, deve riappropriarsi delle sue lentezze e delle sue essenzialità, nel totale rispetto dei bambini e dei giovani che la frequentano. Contro i sempre più frequenti appelli alla selezione precoce e all’imbottigliamento dei cervelli – le famose teste ben piene – è necessario tornare a una scuola che educhi e formi, prima di valutare per lo più a naso. Anche per questi numeri, insomma, ci vogliono le lettere.

I politici, il DECS e l’indifferenza alle differenze

Il presidente dei giovani liberali radicali ticinesi ha scritto nei giorni scorsi, riferendosi all’iniziativa dei Verdi che propone di abolire i famigerati livelli della scuola media, che nutre «dubbi nell’ideologia che vuole dipingere gli individui tutti uguali e senza differenze nel processo di apprendimento»; nel contempo continua a professare la sua fede «nella scuola pubblica e laica». Non è chiaro cosa c’entri, in questo contesto, il carattere pubblico e laico della scuola col resto del discorso. Qualche giorno prima un parlamentare di area liberale, praticamente un parente politico di quell’altro, aveva chiesto una sorta di «Vaticano II per la scuola pubblica», perché «nella scuola pubblica già oggi non c’è un’unica velocità di crociera, ma ci sono velocità e qualità diverse». Toh: detta così sembra una novità tutta contemporanea. Certo che, nella scuola privata, tutti pedalano in gruppo, a buona velocità. Così si evitano discussioni. Forse è necessario chiarire un paio di cose. A chi è contrario a certe selezioni precoci messe in atto dai sistemi scolastici non passa per la testa che tutti siano identici e imparino allo stesso ritmo e con le medesime modalità. Sarà banale ricordarlo, ma il processo di crescita di una persona è influenzato da un’infinità di variabili e anche da una buona dose di fatalità: c’è chi nasce con la camicia e chi nudo come un verme, chi vede la luce all’ombra dell’ateneo e chi nel ghetto. La camicia o la nudità non generano il quoziente intellettivo. La storia della scuola è costellata di donne e uomini che hanno saputo differenziare il loro insegnamento per rispondere alle diversità dei loro allievi. Anche oggi, nella nostra scuola, vi sono Insegnanti che sanno diversificare la loro azione quotidiana e raggiungere magnifici livelli di istruzione e di educazione, senza nascondersi dietro i comodi alibi dei livelli, della burocrazia di Stato che tende ad appiattire, dei troppi allievi, dei genitori protettivi e bellicosi e, a volte, delle scarse risorse finanziarie.

Una scuola in cui si insegna sul serio e si ottengono risultati elevati è possibile: e non solo in Finlandia. Richiamando proprio il paese dei mille laghi è quasi automatico rammentare che c’è una differenziazione che l’insegnante deve mettere in atto tra le quattro mura dell’aula e c’è un’altra differenziazione, altrettanto se non più importante, che sarebbe compito dello Stato. Prendiamo il sostegno pedagogico, quell’utile servizio per rinforzare l’azione degli insegnanti titolari alle prese con quegli allievi che si ritrovano agli estremi della curva di Gauss. Lo Stato assegna delle unità di sostegno pedagogico agli istituti su basi quantitative: tot sezioni o allievi, tot docenti di sostegno. L’applicazione della norma è tutta quantitativa: si dà per scontato che la proporzione di allievi che richiede quel servizio è costante in ogni sede scolastica. Lo stesso discorso vale per il numero massimo di allievi per classe, che sul medio termine sarà quasi certamente ritoccato verso il basso. Non servono conoscenze straordinarie per sapere che le cose non stanno così. In realtà siamo di fronte a un’organizzazione scolastica almeno un po’ miope, che ruota attorno al presupposto che i diciannove allievi di una classe pongono i medesimi problemi e richiedono le stesse attenzioni in qualsiasi sede, da Barbengo a Camignolo ad Ambrì. Lo Stato, per farla breve, se ne fa un baffo delle diversità sociali, culturali ed economiche. Questo modo ostinato di fingere la messa in atto delle leggendarie «pari opportunità» diventa così la prova lampante dell’indifferenza alle differenze, un’attitudine ipocrita già denunciata negli anni ’60 dal sociologo Pierre Bourdieu. E fa venire in mente una vignetta senz’altro iperbolica. Vi si vede un maestro, seduto alla cattedra, davanti a una classe un po’ speciale: un corvo, uno scimpanzé, un marabù, un elefante, un pesce rosso nella sua boccia di vetro, una foca e un cane. «Bene – dice il maestro – adesso facciamo un esercizio: il compito è uguale per tutti. Arrampicatevi sull’albero».

I livelli della scuola media non sono una vacca sacra

Con tutte le volte che ho scritto peste e corna dei livelli A e B della scuola media e di tutte le forme di selezione più o meno dissimulata che avvinghiano la nostra scuola come una malerba, sono naturalmente favorevole all’iniziativa parlamentare dei Verdi, che vuole abolire i livelli nel secondo biennio: anche se poi bisognerà vedere quel che ciò potrà significare. Si fa in fretta a togliere, ma bisognerebbe avere le idee in chiaro su dove si vuole andare, ciò che non è per nulla evidente, al di là delle solite dichiarazione in perfetto stile politichese. Il consigliere di Stato Manuele Bertoli ha subito dichiarato che vale la pena discuterne: «Qualcosa che non funziona effettivamente c’è. Il tema quindi non è eludibile e non può essere liquidato con una presa di posizione dipartimentale. La riapertura del dibattito sulla scuola media è essenziale». Aggiungerei: su tutta la scuola dell’obbligo, visto che con HarmoS inizierà persino due anni prima, a quattro anni. Però è ormai cominciato il teatrino della politica istituzionale, quella che volentieri fa in modo di non guadagnarsi la P maiuscola. Generazione Giovani, il movimento giovanile del PPD, ha già reagito «esprimendo stupore e contrarietà verso un’iniziativa che se approvata, farebbe solo del male alla qualità della formazione dei giovani ticinesi». Perché tanto sbigottimento affidato a un comunicato stampa, appena poche ore dopo la presentazione dell’atto parlamentare? Scrivono gli stessi giovani del PPD: «A spingere la stesura di un comunicato stampa ci ha pensato il Consigliere di Stato On. Manuele Bertoli che, a fronte delle sue prime reazioni, sembra purtroppo sostenere la tesi dell’abbandono dei gruppi differenziati d’insegnamento nelle materie di matematica e tedesco». Si guardi attentamente quel «purtroppo», che non lascia presagire nulla di buono nell’ipotesi che si apra un utile dibattito – e tenuto conto che nessuno può tirarsi fuori da una situazione che disgraziatamente è congenita: perché c’è davvero qualcosa che non gira come dovrebbe. Mentre scrivo son trascorsi solo pochi giorni dalla presentazione della proposta dei Verdi, ma è già polemica. Magari, quando la rubrica apparirà, altri pronunciamenti avranno contribuito a esporre posizioni più o meno precostituite, secondo i dogmi di ogni partito, movimento o associazione.

Eppure quando la deputata Francesca Bordoni Brooks, sul Corriere del 4 aprile, aveva buttato un pesante sasso nello stagno, proponendo di «dividere questa scuola media unica per passare a due scuole medie, una che porti al liceo e una che porti alle scuole professionali», nessuno era insorto con uguale tempismo e toni da vigilia dell’apocalisse. Sarà stucchevole, ma viene in mente la nota battuta attribuita ad Andreotti: a pensar male degli altri si fa peccato, ma spesso ci si indovina. In altre parole: vuoi vedere che il mantenimento dell’attuale scuola media, magari con un inasprimento delle regole per separare il grano dal loglio, trovi molti più consensi di quel che non si scriva e si dica, da destra a sinistra e ritorno? In fondo, tanto per fare un esempio, la scuola media, classe 1974, era nata coi livelli A e B, ma senza la nota di condotta e i mezzi punti per valutare le diverse materie. A pochi anni dalla sua generalizzazione, però, la nota di condotta e i mezzi punti erano stati riabilitati se non a furor di popolo, almeno a furor d’insegnanti. Di grazia: qualcuno è in grado di dire in maniera comprensibile a che serve la nota di condotta, questa specie di casellario giudiziale ante litteram? E qualcuno sa spiegare, con la dovuta trasparenza, qual è la differenza tra un 4½ e un 5? Mi verrebbe da dire che le cose o si sanno o non si sanno: il resto son solo diavolerie scolastiche, fumo negli occhi per convincerci che le note siano un fatto oggettivo e scientifico. E pensare che siamo solo all’inizio dell’opportuna contesa: c’è da credere che la discussione sull’iniziativa verde riserverà tanti momenti spassosi, a cavallo tra farsa e tragedia, a seconda delle diverse sensibilità.

La scuola dello Stato e la scuola supermarket

Secondo l’editore locarnese Armando Dadò, che ha risposto a un mio articolo di fine aprile dove lo tiravo in ballo, «è pericoloso metter becco nella scuola». Ha scritto che avrei contestato «in qualche modo l’intrusione nel mondo scolastico da parte di un uomo della strada che conosce quel che conosce». Tale reazione mi ha fatto riflettere. Il mio scritto, lo ammetto, era diretto, senza troppi giri di parole. Mi aspettavo una risposta senza tanti complimenti; invece ha usato grande cortesia. Dadò, anche se si schermisce, è quel che si dice un opinion leader, almeno per il nostro Cantone. È purtroppo vero, come scrive, che tra le dichiarazioni della scuola, spesso tronfie e sempre rassicuranti, e la realtà ci sono differenze abissali. Io, nondimeno, non sono La Scuola. Credo che non vi siano altri importanti settori della società, come la scuola, sui quali tutti si sentano legittimati a dire e, soprattutto, a scrivere tutto quel che viene loro in mente. Le rubriche dei lettori pullulano di ricette semplici e prodigiose. Sembra di scimmiottare il «Bar Sport», i cui avventori son tutti dei Mourinho. In tempi recenti, ma con una certa costanza, si leggono a ogni piè sospinto anche le ricette di qualche «addetto ai lavori», magari formato da quel DFA tanto criticato: salvo poi che il pezzo di carta ottenuto a Locarno legittima a sputar sentenze.

Se vogliamo che la scuola resti un’Istituzione, occorre che lo Stato si assuma fino in fondo le sue responsabilità e rinunci a gestire la pletora di richieste formative che proviene dai politecnici e dalle università, dai più disparati settori dell’economia e della finanza, dalle diverse lobby che esercitano il loro potere in modo tanto o poco occulto: la famigerata scuola supermarket. Non è più possibile, in altre parole, tentare di rispondere a mille interessi giustapposti senza ritrovarsi con un sistema formativo inefficace e, nel contempo, inutilmente selettivo. Ad esempio, non è sufficiente scrivere in una legge che «La scuola media obbligatoria ha lo scopo di assicurare all’allievo una valida formazione morale, culturale e civica di base e la possibilità di scelte e di orientamenti scolastici in conformità delle sue attitudini e dei suoi interessi»: mica bazzecole. Però bisogna essere conseguenti e fare tutto il possibile affinché si possa centrare questo obiettivo con tutti gli allievi e non solo con chi è nato con la camicia. Sennò restano solo le chiacchiere. Un esempio: i programmi scolastici della scuola dell’obbligo, così stipati da rasentare l’insolenza. Franco Zambelloni ha parlato di recente di una serata pubblica promossa da «SOS Scuola» sulla necessità di «sfrondare i programmi attuali per evitare un enciclopedismo farraginoso che alla fine ha come effetto una superficiale informazione generica, presto dimenticata, senza che le competenze di base e i fondamenti di una buona cultura siano davvero acquisiti». Ha scritto di condividere «pienamente questa proposta, che tra l’altro ha alle spalle una tradizione gloriosa: il motto delle scuole gesuitiche – che per secoli furono eccellenti – era, appunto, “non multa, sed multum”: non molte cose, ma poche e bene». Zambelloni resterà del tutto inascoltato, perché altri interessi hanno la prevalenza, in un mondo in cui tutti sono autorizzati a proporre ricette straordinariamente incisive. Parlando della crisi dell’Europa Gian Arturo Ferrari, sul Corriere della Sera di qualche giorno fa (L’orchestra senza musica, 12.05.2012), ha annotato: «l’Europa, nel suo tentativo di comprendere tutto e tutti, di allungarsi su ogni remoto angolo del globo terrestre, ha finito per perdere il senso del proprio baricentro, della propria ragion d’essere»: un po’ come la scuola dell’obbligo, che rischia di ritrovarsi anch’essa come un’orchestra senza musica.