Quasi quasi si prova nostalgia per la vecchia RAI di Ettore Bernabei, il potente direttore della televisione italiana tra il 1961 e il 1974. Erano tempi in cui anche la nostra TV di Stato perseguiva obiettivi educativi. Certo, non mancavano le trasmissioni che tendevano alla perpetuazione del potere politico. Ma la televisione faceva anche altro: come dimenticare, ad esempio, il popolare maestro Alberto Manzi, che, con «Non è mai troppo tardi», alfabetizzò centinaia di migliaia di italiani, sera dopo sera, dal 1960 al 1968? O come scordare «La TV dei ragazzi», che accanto a film, telefilm e programmi di intrattenimento (avete in mente Topo Gigio, Lassie, Lancillotto?), mandava in onda emissioni dal chiaro intento pedagogico quali i documentari, il cinegiornale per ragazzi o altre emissioni dal contenuto chiaramente istruttivo («L’amico degli animali», per dirne uno)? Poi, occorre pur dirlo, c’erano le derive bacchettone, come la censura a Abbe Lane, la femme fatale moglie del musicista Xavier Cugat, o quella del cantante Luciano Tajoli, che non poté calcare gli studi RAI e il Festival di San Remo a causa del suo «poco essere telegenico» (era zoppo a causa della poliomelite). Insomma: una televisione ipocrita e perbenista, che, negli anni del ’68 e dintorni, fu fatta a pezzettini.

Poi proruppero sugli schermi italofoni Silvio Berlusconi e le emittenti di Mediaset, con rapido adeguamento delle TV di Stato, compresa la nostra RSI. Nel breve scorrere d’uno sbatter di palpebre siamo passati dalla TV pedagogica e un po’ austera al panem et circenses che, è proprio il caso di dirlo, è sotto gli occhi di tutti. Anche trasmissioni insospettabili, come ad esempio «Quark» di Piero Angela, si sono adeguate e oggi non approfondiscono più nulla, preferendo affastellare mille argomenti uno sull’altro, seppur con linguaggio almeno superficialmente erudito. In fin dei conti siamo all’enciclopedismo a coriandoli, che non si capisce a chi possa giovare e cosa possa mai avere di pedagogico e istruttivo: alla faccia del servizio pubblico. Quelle sì, sono bieche nozioni, spesso pure incomprensibili nel loro senso profondo.

Il problema non esisterebbe se non sapessimo che la gente di ogni età segue regolarmente i programmi TV e ne resta influenzato. Ha scritto Karl R. Popper, il teorico della società aperta, che chi produce televisione deve rendersi conto, gli piaccia o no, di essere coinvolto nell’educazione di massa, «in un tipo di educazione che è terribilmente potente e importante». Popper era preoccupato del degrado televisivo, dovuto in gran parte all’esplosione quantitativa dei canali e delle reti. «Il livello è sceso perché le stazioni televisive, per mantenere la loro audience, dovevano produrre sempre più materia scadente e sensazionale. Il punto essenziale», proseguiva il filosofo, «è che difficilmente la materia sensazionale è anche buona». A ciò si è aggiunto un disinvolto concetto di democrazia, secondo cui bisogna dare al pubblico ciò che si aspetta, dimenticando una condizione inderogabile della democrazia e dello stato di diritto, che risiede proprio nell’istruzione e nella cultura. È un po’ il gatto che si morde la coda, dal momento che il decadimento della cultura e quello della televisione procedono di pari passo, su binari paralleli, alimentandosi a vicenda con una certa smania. Ma perché la scuola non cerca di tirarsi fuori da questa lotta al massacro culturale, da questa continua istigazione delle pulsioni al consumo immediato? Perché si continua a inserire nei programmi scolastici “di tutto e di più”? Ha scritto il pedagogista Philippe Meirieu (Le Monde del 2 settembre scorso): «Al punto in cui siamo, è essenziale progettare una scuola che sia deliberatamente un luogo di decelerazione, uno spazio ove costruire il pensiero e sperimentare il lavoro collettivo e solidale». Resta la responsabilità dei produttori televisivi e di chi sarebbe tenuto a controllarli: che, tuttavia, sono più o meno i medesimi che controllano la nostra scuola.

La scuola può (deve) tornare a far Cultura?

In pochi giorni, due voci autorevoli hanno parlato su questo giornale della rinuncia della scuola a far cultura. Ha iniziato il direttore Dillena (31 agosto). Discutendo di differenze generazionali ha scritto: «Constato, nelle conoscenze di molti studenti, carenze vistose (…). Ma da dove vengono questi vuoti, se non da quella scuola che tanto si è impregnata degli ideali di equità, parificazione, integrazione tradottisi poi in appiattimento omogeneizzante, finendo col lasciare ad altri (a cominciare dalle nuove tecnologie) il ruolo di principali “agenzie educative”?». Il 3 settembre gli ha fatto eco il presidente onorario dell’UDC Ticino, Alexander Von Wyttenbach: «Se esaminiamo l’evoluzione dei programmi dell’istruzione pubblica, possiamo osservare come questi oggi privilegino le conoscenze dei giovani utili soprattutto al loro futuro professionale, al mondo economico, mentre la maggior parte delle conoscenze di cultura umana siano state messe da parte, cognizioni culturali rispondenti a profonde esigenze umane (…). Nella società contemporanea sono aumentate le persone istruite ma diventate rare quelle colte». Più volte ho scritto, in questa rubrica, della necessità che la scuola, a partire da quella dell’obbligo, recuperi la vena umanista che le ha dato lustro e grazie alla quale sembrerebbe conservare ancora la sua credibilità: l’onda lunga di una scuola consapevole. Non credo che l’utilitarismo odierno sia figlio diretto delle utopie del’68, che miravano all’uguaglianza. In quegli anni la Cultura fu apostrofata col nomignolo di nozionismo, a mo’ di epiteto, per scoprire qualche anno più tardi che chi ne è sprovvisto è un somaro. È pur vero che all’epoca la scuola non valutava, ma classificava. I cipressi che a Bólgheri alti e schietti, così come Bach e Michelangelo, servivano alla scuola per separare il grano dal loglio, l’aristocrazia dal volgo. Ricordate? Erano i tempi del ginnasio e dell’unico liceo a Lugano. In nome dell’anti-nozionismo si scoprirono «l’imparare a imparare» e «l’imparare a essere», senza accorgersi che è difficile costruire atteggiamenti e attitudini individuali sul nulla. Purtuttavia il quadro legislativo che è derivato da quell’epoca esagerata e gioiosa è frutto di un consenso parlamentare piuttosto generalizzato: tutti i partiti che sedevano in Gran Consiglio in quegli anni, parecchi dei quali ci siedono ancora, sono stati protagonisti attivi del cambiamento. Più tardi ci si son messi gli specialisti delle didattiche disciplinari, che stanno tecnologizzando la scuola, aggravando il vuoto di Cultura.

Forse, dunque, è giunto il momento di rimettere mano ai piani di studio e a tutto l’assetto legislativo che regge le sorti della nostra scuola. Lo si faccia con la stessa concordia di quegli anni, dal PSA che non c’è più alla Lega che invece c’è, nella speranza, però, che non abbia ragione Von Wyttenbach, che parla dei decisori di oggi – politici e grandi dirigenti – come «di persone altamente specializzate, (…) ma umanamente e culturalmente incompetenti, prive di quella bussola etica fondamentale dell’esistenza umana, discendente non dalla ragione, ma dalle emozioni e dal subconscio e rappresentata dalla cultura». Forse esiste ancora qualche minuscolo spiraglio per ritrovare una scuola che formi cittadini consapevoli e, quindi, colti e preparati, preoccupandosi di tutti gli allievi e gli studenti e non solo di quelli nati mentre il Signore dormiva. Certo che il bisogno quantitativamente massiccio di insegnanti, che si sta acutizzando, potrebbe mandare del tutto in palla gli istituti che li formano e che già oggi faticano a orientarsi: perché, si sa, la quantità (richiesta) è nemica della qualità (imprescindibile). Nubi ancor più fosche sembrano profilarsi all’orizzonte, dunque, col rischio che, alla fine, l’avrà vinta Ivan Illich (1926-2002), il grande fautore della descolarizzazione: vorrà dire che le TV e il web educheranno le future generazioni, completamente fuori da ogni controllo democratico.

Festival del film: una formidabile occasione per i giovani

In un’intervista rilasciata al Giornale del Popolo, il direttore del Festival del Film ha manifestato il suo interesse a coinvolgere i giovani: «Mi piacciono i film di genere e penso possano incontrare il pubblico dei più giovani. Vorrei capire come poter catturare quella fascia di pubblico tra i 18 e i 25 anni. Ci sarebbe bisogno di più formazione permanente per i ragazzi, che si riversano su Locarno soltanto la sera a bere birra, in modo da farli arrivare a vedere i film. Per questo ritengo essenziale che ci sia il grande cinema che ci fa sognare e emozionare in Piazza». Non so fino a che punto l’accenno all’accoppiata giovani-birra sia stata indotta dall’intervistatrice o sia uscita dalla bocca di Olivier Père, ma non importa. Il discorso sulla formazione dei giovani non è nuovo, né originale. Tutto sommato la stessa considerazione la possono fare direttori di musei, di biblioteche, di rassegne musicali. Ai tempi in cui il Festival si trasferì dalle sale autunnali alla Piazza Grande estiva, mi ci ero immerso per una decina d’anni con passione, prima da giovane studente, poi da insegnante magari un po’ velleitario qual ero. Al Festival, appuntamento imperdibile, ho fatto di tutto, dallo spettatore al fotoreporter, dalla maschera al critico cinematografico. Per me, come per altri coetanei, il Festival era come andare all’università, grazie alle sue variegate proposte, ma soprattutto perché il cinema lo seguivo con amici di età diverse, conosciuti all’entrata delle sale o sotto i portici: un bagno intergenerazionale che mi ha insegnato molto e mi ha fatto amare il cinema e la speculazione intellettuale. Scrissi una volta, in quegli anni, che si sarebbe dovuto insegnare il cinema a scuola. Fui malmenato pubblicamente e brutalmente da uno dei più noti polemisti ultra-conservatori dell’epoca. Nel contempo il compianto Alberto Farassino, critico di Repubblica e acuto saggista, mi aveva fatto notare che se per imparare a suonare la tromba era necessario fare un po’ di pe-re-pè tutti i giorni, per conoscere il cinema bisognava frequentarlo con assiduità.

Quella era indubitabilmente un’epoca diversa, anche se non riesco a credere che i giovani che seguivano il Festival fossero di più rispetto a oggi. Potrei dire che i frequentatori sessantenni e settantenni di oggi allora erano giovani: ma rispetto ai numeri dell’attualità, quello degli anni ’70 era un Festival per poche migliaia di estimatori un po’ stravaganti – ad eccezione delle tradizionali serate coi film italiani in Piazza, che trasformavano l’acciottolato in un raffazzonato tappeto rosso, sul quale sfilavano politici e affini. Resta il problema della formazione dei giovani, cinema o meno. Credo che il cinema, al di là dei suoi peculiari aspetti semantici, possa essere usato a scuola come formidabile strumento didattico per affrontare molte questioni fondamentali. Ma non può diventare un comodo e illusorio espediente per riempire tutti i vuoti. La perfetta padronanza della propria lingua, condizione imprescindibile per pensare, accanto a una maggior presenza delle discipline umanistiche all’interno della scuola rappresentano senz’altro un valido strumento per innamorarsi del cinema (della musica, della letteratura, della pittura, …) e – perché no? – per allontanarsi dalla separazione schematica tra chi va al Festival e chi beve birra. Non credo, in altre parole, che occorrano i film accalappia-giovani per portare i birraioli in Piazza (e poi a che servirebbe?). Ben vengano studenti e apprendisti che desiderano vivere giorno dopo giorno la formidabile occasione del Festival, in un’indigestione di cinema e di discussioni a volte accanite. E, in quest’ottica, ben vengano proposte originali come «Cinema e gioventù» o «Castellinaria», giustamente sostenute dal DECS. Resta però urgente sviluppare la cultura generale dei giovani, pre-requisito irrinunciabile affinché la schiera dei cinefili s’infoltisca e diventi sempre meno di nicchia: non solo per il Festival in sé.

La Magistrale al centro delle polemiche: perché solo ora?

Da quando la nostra scuola magistrale è stata assorbita dalla SUPSI, diventando il Dipartimento della Formazione e dell’Apprendimento (DFA), uno degli sport più in voga nel nostro Cantone è parlarne e scriverne male. L’istituto sembra fare il pieno di dissensi: chi per una ragione, chi per l’altra, è tutto un fiorire di sparate. Gridano tutti: politici di destra e di sinistra, studenti, laureati in cerca di abilitazione. Diversi docenti se ne sono andati o se ne stanno andando. Ben tre insegnanti di scienze dell’educazione – un settore tutto da spiegare – son finiti a fare l’ispettore scolastico; altri hanno preso altre vie, qualcuno è stato dissuaso dal rimanere sin dall’inizio. Come ha detto il nuovo direttore del DECS Manuele Bertoli a La Regione, «Bisogna dire che il DFA ha ereditato una situazione non facilissima con il passaggio dell’ASP alla SUPSI. È quindi necessario del tempo per risolvere i problemi. Tuttavia bisogna evitare di far crescere quelli già esistenti»: sante parole, verrebbe da dire. Il disagio, in effetti, non è proprio nuovo, anche se è venuto alla luce solo con la nascita dell’ASP, una decina di anni fa, al momento dell’adesione al famigerato modello di Bologna, col suo carico di norme euro-compatibili e di assiomi più burocratici e teorici che di sostanza.

Nel 1982 il Parlamento aveva varato la nuova «Legge sulle Scuole medie superiori», che, tra le altre cose, prevedeva il passaggio dalla vecchia magistrale seminariale, della durata di quattro anni e alla quale si accedeva a sedici anni, alla nuova magistrale post-liceale, con accesso dalla maturità e della durata di due anni. Già in quell’occasione il dibattito ruotò per lo più attorno ad argomenti di ruoli, di durate, di discipline da inserire nei curricoli, senza porsi domande ben più importanti: che scuola dell’obbligo vogliamo? E, quindi, come devono essere gli insegnanti che vi insegnano? Questa nuova magistrale debuttò concretamente alla fine degli anni ’80, a ranghi assai ridotti, anche perché il mercato del lavoro non chiedeva nuove schiere di maestri. Neanche dieci anni dopo, riecco una nuova discussione, per traghettare la post-liceale nella nuova ASP: naturalmente continuando a non porsi le giuste domande.

Oggi siamo daccapo. Tutti hanno in saccoccia le loro mirabolanti soluzioni, ma nessuno si preoccupa, ormai da più di trent’anni, di verificare sul campo l’esito delle ipotesi di formazione degli insegnanti. Forse sarebbe ora e tempo di riflettere insieme sui bisogni della scuola, per riuscire a tratteggiare il profilo fondamentale del docente al quale lo Stato delega l’istruzione e l’educazione: un lavoro che, come scrisse Jean Piaget, «è arte altrettanto quanto scienza», in un connubio che dev’essere di grande equilibrio e permeato della necessaria adesione etica: che sarebbe poi il consenso senza se e senza ma alle finalità della scuola pubblica, che deve saper portare ognuno al suo massimo grado di sviluppo. Invece si continua a discutere di questioni accademiche, senza accorgersi che, nel frattempo, l’educazione dei nostri bambini e ragazzi è diventata sempre più fiacca e, nel contempo, tecnocratica. La scuola di tutti i giorni ha a che fare con problemi tangibili, a volte generati dalla scuola stessa, altre da fattori esterni, più spesso da tutt’e due. I ricercatori dell’istituto magistrale dovrebbero analizzare le difficoltà concrete e proporre delle soluzioni praticabili, invece che immaginare problemi le cui soluzioni sono altrettanto ipotetiche. Ci si metta attorno a un tavolo, assieme, con umiltà: si invitino bravi insegnanti, ispettori navigati, direttori ed esperti di materia che conoscono la scuola; si misurino e si comparino le acquisizioni e le conoscenze degli allievi, si osservino sul campo le buone pratiche, si veda quali sono più efficaci e perché. Ci si confronti al di là dei titoli e dei ruoli. Ma – per favore! – prima di inventare nuove diavolerie psico-didattiche, si guardi come funziona la scuola di tutti i giorni: quella che, per ora, continua a selezionare a casaccio.

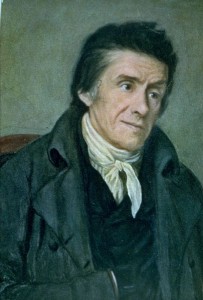

«Pestalozzi! Chi era costui?», ruminava tra sé il giovane maestro

Con una certa sorpresa, negli scorsi giorni ho ricevuto diversi messaggi di apprezzamento in seguito all’ultimo articolo comparso in questa rubrica, in cui sostenevo che se la scuola è una cosa seria non può espellere i suoi allievi problematici. Mi riferivo, naturalmente e in primo luogo, alla scuola dell’obbligo, per dire che se un allievo assume comportamenti strafottenti e aggressivi, attraverso l’espulsione gli si suggerisce implicitamente che, in fondo, andare a scuola non è poi così importante. Non mi sembra una proposta di chissà quale originalità, anche se è pur vero che la gestione dei cosiddetti casi difficili tende sempre più all’esclusione piuttosto che all’integrazione. Eppure la storia della pedagogia e della scuola ci dice proprio il contrario. Johann Heinrich Pestalozzi, nel 1799, accoglieva a Stans gli orfani della rivoluzione francese, bambini e ragazzi allo sbando: «Questi ragazzi erano nella condizione alla quale conduce in generale necessariamente l’estrema degenerazione della natura umana. Molti di essi arrivavano affetti da scabbia così inveterata da poter appena camminare, molti con le teste piagate, molti con stracci carichi di insetti, molti magri come scheletri, gialli, ghignanti, con occhi pieni d’angoscia e con fronti cariche di rughe della diffidenza e della preoccupazione, alcuni pieni di audace sfrontatezza, abituati alla mendicità, all’ipocrisia e ad ogni falsità, altri oppressi dalla miseria, pazienti ma sospettosi, incapaci di amore e timorosi. […] Dovunque pigra inazione, insufficiente esercizio delle loro facoltà spirituali e delle loro attitudini fisiche essenziali. Appena uno su dieci conosceva l’abc. Di altre conoscenze scolastiche e di altri mezzi essenziali di educazione non era neppure il caso di parlare». Questa la situazione, da far tremare i polsi a ogni educatore: ma Pestalozzi conduce la sua battaglia per educarli, perché l’educazione è per lui un obiettivo morale.

Con una certa sorpresa, negli scorsi giorni ho ricevuto diversi messaggi di apprezzamento in seguito all’ultimo articolo comparso in questa rubrica, in cui sostenevo che se la scuola è una cosa seria non può espellere i suoi allievi problematici. Mi riferivo, naturalmente e in primo luogo, alla scuola dell’obbligo, per dire che se un allievo assume comportamenti strafottenti e aggressivi, attraverso l’espulsione gli si suggerisce implicitamente che, in fondo, andare a scuola non è poi così importante. Non mi sembra una proposta di chissà quale originalità, anche se è pur vero che la gestione dei cosiddetti casi difficili tende sempre più all’esclusione piuttosto che all’integrazione. Eppure la storia della pedagogia e della scuola ci dice proprio il contrario. Johann Heinrich Pestalozzi, nel 1799, accoglieva a Stans gli orfani della rivoluzione francese, bambini e ragazzi allo sbando: «Questi ragazzi erano nella condizione alla quale conduce in generale necessariamente l’estrema degenerazione della natura umana. Molti di essi arrivavano affetti da scabbia così inveterata da poter appena camminare, molti con le teste piagate, molti con stracci carichi di insetti, molti magri come scheletri, gialli, ghignanti, con occhi pieni d’angoscia e con fronti cariche di rughe della diffidenza e della preoccupazione, alcuni pieni di audace sfrontatezza, abituati alla mendicità, all’ipocrisia e ad ogni falsità, altri oppressi dalla miseria, pazienti ma sospettosi, incapaci di amore e timorosi. […] Dovunque pigra inazione, insufficiente esercizio delle loro facoltà spirituali e delle loro attitudini fisiche essenziali. Appena uno su dieci conosceva l’abc. Di altre conoscenze scolastiche e di altri mezzi essenziali di educazione non era neppure il caso di parlare». Questa la situazione, da far tremare i polsi a ogni educatore: ma Pestalozzi conduce la sua battaglia per educarli, perché l’educazione è per lui un obiettivo morale.

E così altri personaggi chiave della storia della pedagogia: Jean-Marc Gaspard Itard, medico ed educatore, studiò il caso del ragazzo selvaggio dell’Aveyron, quello del bel film di François Truffaut, studio sul quale baserà gran parte della sua opera; Janusz Korczak, che nel 1942 rifiutò di abbandonare i “suoi” ragazzi nell’orfanotrofio del ghetto di Varsavia e svanì con loro a Treblinka, lasciò fondamentali insegnamenti sui diritti dei bambini e ideò dei formidabili approcci per insegnare a dominare le proprie pulsioni; e ancora, Don Lorenzo Milani, a Barbiana, cercava di istruire ed educare i figli delle classi più popolari in un’epoca in cui erano per lo più destinati all’analfabetismo. Si tratta, assieme a tanti altri, di uomini e donne che costituiscono uno straordinario patrimonio di idee, proposte ed esperienze che ogni insegnante della scuola dell’obbligo dovrebbe conoscere a menadito e conservare in uno speciale scomparto della sua «cassetta degli attrezzi».

Da almeno trent’anni, pur tuttavia, la formazione degli insegnanti ha preso altre vie. Messe in soffitta la pedagogia, la sua storia e la vecchia didattica generale, oggi van di moda le didattiche disciplinari e super specializzate, con quel loro sinistro profilo tecnologico che, in classe, si trasformano in tecnocrazia, anche per l’assenza di un fondamento etico che, semmai, le sappia concertare in un solido progetto educativo. Pestalozzi era molto sensibile alle varie dimensioni dell’educazione, ch’egli divideva in tre gruppi fondamentali: la testa, il cuore e le mani. Per le moderne scienze dell’educazione sembrerebbe che tutto ciò sia un inutile ciarpame, anche se i ragazzi difficili di oggi non sono neanche l’ombra sbiadita degli orfani di Stans. Insomma: studiare da maestro senza conoscere Pestalozzi è come per un fisico ignorare Einstein. Ma pare che nella scuola di oggi ciò sia possibile: con quali risultati, ottimisticamente, staremo a vedere.