Le scuole comunali stanno vivendo cambiamenti molto significativi. Tanto per dire, HarmoS ha spostato indietro di due anni l’inizio della scuola obbligatoria e ha generato dei nuovi piani di studio, che non si limitano a precisare e completare materie di studio e obiettivi specifici, ma propongono pure una specie di rivoluzione copernicana dell’approccio didattico, con le competenze trasversali e i contesti di formazione generale. Insomma, non certo minuzie. Parallelamente è in atto un ricambio generazionale di dimensioni incredibili, tanto che anche il DFA ha dovuto riorganizzare il percorso di formazione dei futuri maestri per affrontare la grave penuria di insegnanti, soprattutto di scuola elementare. Tra le tante mutazioni non si può sorvolare sulla riorganizzazione dei quadri direttivi: da un lato stanno diminuendo gli ispettori, che sono altresì confrontati con un riesame dei loro compiti; dall’altro i direttori hanno ereditato le mansioni tolte agli ispettori e sono notevolmente cresciuti di numero: oggi sono una sessantina, e coprono la totalità degli istituti scolastici comunali, un centinaio tra grandi e piccoli.

Sarà curioso vedere come questa macchina così complessa riuscirà a gestire i tanti cambiamenti, per garantire alla scuola dei comuni il suo buon livello educativo e formativo, assieme a quell’ambiente sereno che ha distinto la storia secolare di un’istituzione radicata nei paesi, nei borghi e nei quartieri: perché siamo di fronte a modifiche di sostanza, mica a un tenue maquillage. Non sarà facile mantenere la barra al centro, anche perché in tempi assai brevi andrà perduta quella memoria storica così tipica di ogni istituzione umanista e intergenerazionale, di cui la scuola dei comuni è senz’altro una testimonianza esemplare. Mi ha molto colpito l’intervista al direttore delle scuole di Massagno pubblicata da «La Regione» circa un mese fa: Fabrizio Quadranti, che andrà in pensione dopo quarant’anni di attività, ha raccontato due «cose» importanti, due cose che non si possono dimenticare. «Da allievo – ha raccontato – ebbi come docente un grande rivoluzionario, e per me fu una fortuna. Arrivò il primo allievo straniero, Fernando, uno spagnolo, e il maestro mi disse fallo copiare, che così impara». È un principio pedagogico di estrema potenza, anche se la scuola fa spallucce sempre più spesso. È un principio che contribuisce a educare e facilita la comprensione e l’acquisizione di conoscenze e competenze. È un principio che mette al primo posto il vero compito del maestro, quello di educare insegnando. È un principio di cui curarsi con tanta attenzione, perché soffre già molto per le incessanti valutazioni, tempo rubato al fare scuola.

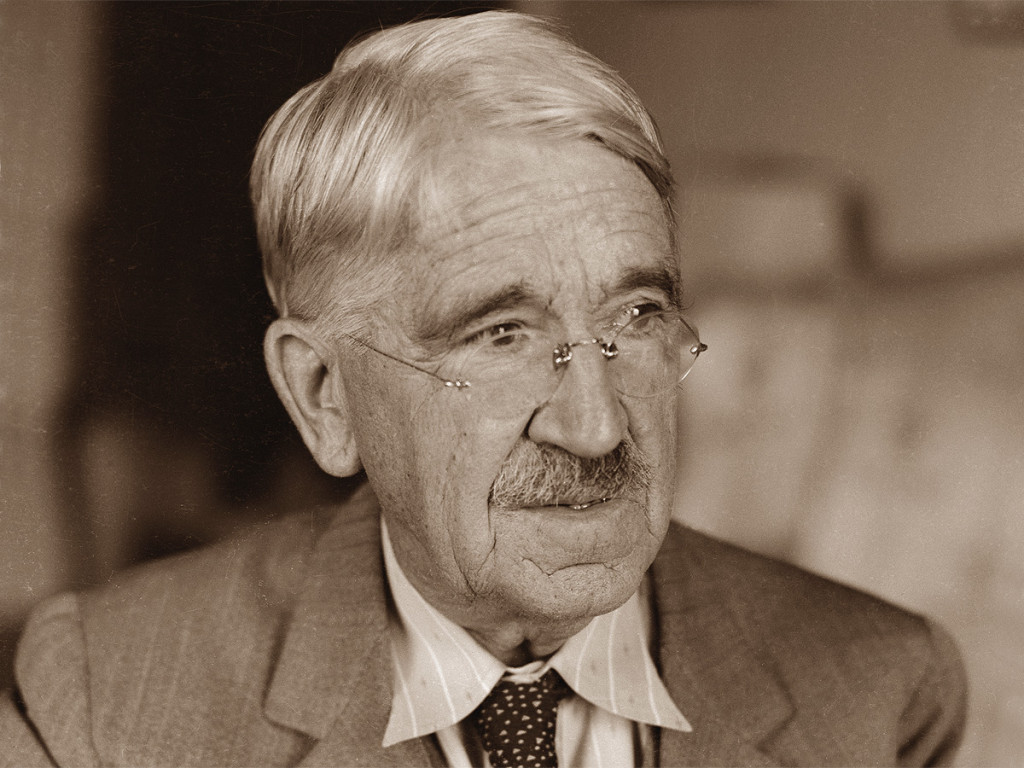

Per chiudere il colloquio col giornalista, Quadranti si è rivolto ai maestri, esortandoli «a parlare sempre all’ultimo della classe», perché «come diceva don Milani, una scuola che si cura solo dei bravi allievi è come un ospedale che cura i pazienti sani». Non sono un passatista, ma è doveroso custodire i fondamenti della scuola e dell’educazione. Sarebbe un peccato mortale se le grandi tensioni etiche che hanno caratterizzato tanta storia della pedagogia finissero nel tritatutto di certo utilitarismo purtroppo di moda. Perché fare scuola, e farla bene, è sì questione di cultura e di competenze professionali: ma prima di tutto servono rispetto, tenacia e una giusta dose di utopia, per credere che ognuno ce la può fare, anche se è nato senza la camicia.