L’inclusione è un elemento importante e qualificante del nostro ordinamento scolastico, ma non è ancora un obiettivo raggiunto e forse si lega ad alcuni dati critici emersi da un recente rapporto sulla scuola ticinese

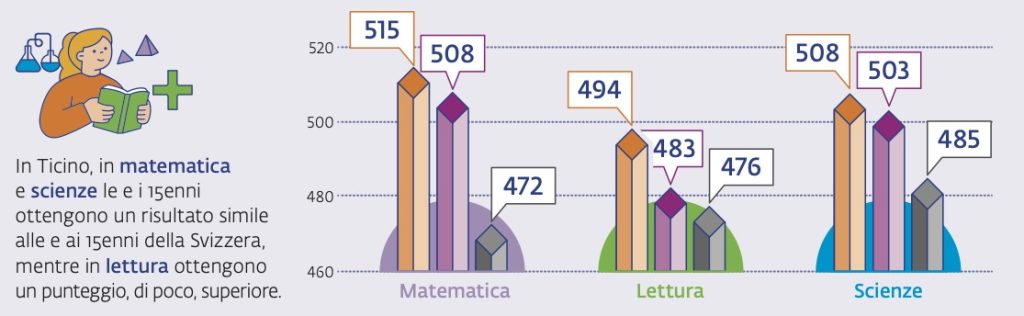

Ho già parlato in questa sede di PISA 2022, dei risultati della scuola ticinese e di quella svizzera, soffermandomi in particolare su quella significativa percentuale di quindicenni che, in questa sorta di campionato del mondo dell’istruzione, il podio lo vedono solo da lontano: il pensiero va a quegli allievi incapaci di superare i livelli minimi delle prestazioni cronometrate a ritmo triennale dai paesi dell’OCSE. Secondo il rapporto SUPSI del dicembre scorso, le percentuali di allieve e allievi ticinesi sotto il livello 2 fissato da PISA – cioè inadeguati in matematica (14%), lettura (19%, quasi un quinto) e scienze (15%) – sono statisticamente inferiori a quelle della Svizzera e della media OCSE. Per intenderci, il livello 2 comprende gli alunni in grado di affrontare problemi comuni, ma in chiara difficoltà di fronte a situazioni più complicate e che richiedono più abilità e competenze.

Fin qua non ci sarebbe proprio nulla da recriminare, figuriamoci. Siamo tra i paesi più ricchi del mondo, ci mancherebbe una scuola scombiccherata. Però sono percentuali che devono interrogarci, anche perché quei poveracci che si insediano sempre a fondo classifica ci finiscono spesso già nelle prime settimane di scolarizzazione. Anche solo parlare di 10% significa essere in chiaro che ci sono mediamente due o tre allievi per classe che annaspano. Non è bello essere gli ultimi della classe, perché si passeranno anni di niuna beatitudine, salvo quei pochi che, ogni tanto, scoprono mondi che li fanno diventare i primi: il bullismo, la piccola criminalità, l’adrenalina della trasgressione, il disprezzo verso il mondo che li circonda.

Emanuele Berger, direttore della divisione della scuola e coordinatore del DECS, mette al primo posto del successo ticinese il carattere inclusivo della sua scuola, «e PISA – chiarisce – ci dice da sempre che i sistemi inclusivi hanno dei buoni risultati». In ogni modo, non è che la scuola ticinese sia diventata inclusiva dall’oggi all’indomani. Attualmente è una parola multifunzionale, che include davvero di tutto: «Successo per Winterland con una Locarno illuminata a festa», ho letto sul CdT. «Il segreto di questo successo? L’inclusione, secondo gli organizzatori dell’evento».

Ma taluni elementi dell’inclusione, in altri anni chiamata integrazione, erano già presenti da tempo; penso, per chiarire con qualche esempio, ai figli alloglotti della massiccia immigrazione del primi anni ’90 del secolo scorso, che venivano presi a carico dalla nostra scuola, seguiti da un docente che si occupava della lingua e dei piccoli e grandi problemi di vita quotidiana, e che erano inseriti nelle normali classi nel giro di pochi giorni. Non era una prassi nazionale. Ricordo un collega, mi pare argoviese, che mi aveva raccontato come funzionava in quel cantone. Gli alloglotti erano raggruppati in classi in cui si insegnava il tedesco, cioè l’Hochdeutsch. L’anno dopo si «integravano» nelle classi usuali, dove si parlava lo Schwiizertüütsch.

Anche al di là del discorso sugli alloglotti, rammento che in quegli stessi anni ’90 avevo collaborato ai primi tentativi di interazione / condivisione di spazi e tempi, seppur parziali, tra “normali” allievi della scuola elementare e allievi delle scuole “speciali”, di cui era ispettore, in quegli anni, Michele Mainardi, Punto di riferimento per l’educazione inclusiva e la pedagogia speciale, come lo definisce oggi laRegione, introducendo una recente intervista (‘Nell’inclusione il Ticino è stato un precursore lungimirante’).

Tornando ai risultati di PISA: anche nella nostra scuola inclusiva le percentuali di allieve e di allievi sotto il livello 2 – cioè sui vagoni di coda della classifica – sono tanti, certamente troppi. Non può essere consolatorio scrivere che i nostri tassi di insuccesso «sono tutti minori da un punto di vista statistico rispetto a quelli della Svizzera e della media OCSE». Il Ticino non è naturalmente un Sonderfall, in questo caso specifico. Le percentuali degli allievi più fragili, in effetti, non sono una nostra prerogativa, ma assai simili a quelle di altri cantoni.

In definitiva, però, spunta una domanda: quella percentuale importante che affolla le statistiche dei più deboli, non è che magari è formata anche da tanti inclusi? Non è che gli diamo un banco e un posto in aula, addirittura un/a compagno/a di banco, e poi, quando somministriamo i test, non guardiamo in faccia a nessuno, perché siamo equi, democratici e imparziali?

Su un numero speciale della rivista romanda Éducateur (febbraio 2012), dedicato ai cento anni di vita dell’Institut Jean-Jacques Rousseau di Ginevra, il sociologo Walo Hutmacher pubblicò un articolo dal titolo intrigante: Réclamer l’égalité des chances, c’est s’empêcher de viser l’égalité des résultats à un niveau élevé. «Le pari opportunità – scriveva – fanno parte della scuola pubblica. Ma è un’uguaglianza astratta, di maniera, perché presume, senza dirlo, che la scuola di base sia una gara, così che ha un senso solo in una scuola selettiva».

L’inclusione, di per sé, mette a posto le nostre coscienze, ma finisce lì. Dopo avergli dato un banco, agli inclusi bisognerebbe garantire un’etica pedagogica impeccabile, per evitare un’esclusione de facto, benché politicamente de jure.

Scritto per Naufraghi/e