Il testo che segue non è mio. L’ho ripreso da un volumetto che mi aveva regalato uno dei miei Maestri. Qui, di mio, ci sono solo qualche segno di punteggiatura in più e alcuni termini modificati, per rendere la lettura più scorrevole; e i titoletti, inesistenti nell’originale.

Ho poi messo in rilievo qualche passaggio.

L’attualità di questo articolo è impressionante, soprattutto pensando al contesto www dei tempi nostri e alle riforme scolastiche di questi anni, coi suoi cantieri aperti, i progetti che potrebbero diventare operativi sul breve termine, e agli andazzi politici dell’Occidente globalizzato.

In calce, naturalmente, si trovano tutti i dettagli, compreso il nome dell’autore, quello del Maestro che curò il volume e me lo offrì, la fonte bibliografica e l’anno di pubblicazione.

Mi permetto un consiglio: come in un bel giallo, si ammazza la lettura se si va subito all’ultima pagina per vedere chi è il colpevole, che in questo caso è l’anno di pubblicazione.

Matthew Arnold cita, in qualche parte con consenso, l’affermazione di uno scrittore francese, secondo cui il vantaggio principale dell’educazione sta nella sicurezza che essa dà di non essere ingannati. Un’affermazione più positiva è quella che il beneficio dell’educazione consiste nella capacità che essa conferisce di sceverare, di fare delle distinzioni che penetrano al di sotto della superficie. Può anche darsi che uno non riesca ad afferrare la realtà sotto l’apparenza; ma almeno chi è educato non scambia la seconda con la prima, e sa che c’è una differenza fra suono e significato, fra enfasi e distinzione, fra appariscenza e importanza.

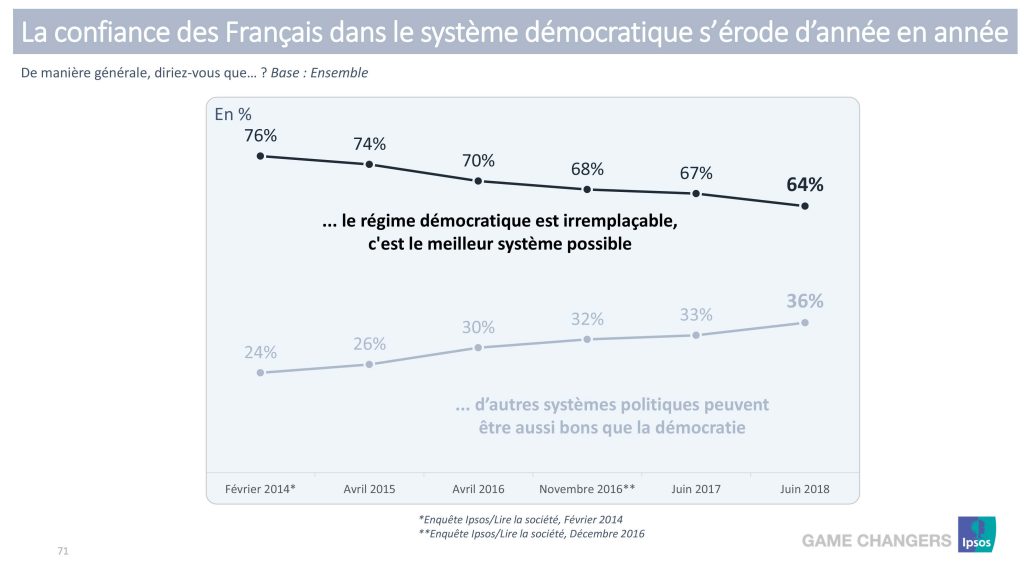

I massmedia e la loro diffusione a buon mercato rendono possibile il controllo delle opinioni

Giudicata con questo criterio l’educazione non è soltanto arretrata, ma è in processo di involuzione. La nostra è l’età della ciarlataneria e dell’inganno; di questi c’è oggi maggior quantità, circolazione più rapida e incessante, e assorbimento più rapido e indiscriminato, che mai in passato. Naturalmente le ragioni dell’attuale trionfo della ciarlataneria nelle cose umane sono piuttosto esterne, non dovute a un’intrinseca corruzione dell’intelletto e del carattere. Fino all’ultima generazione circa, la maggior parte delle persone s’interessavano soprattutto degli affari locali, delle cose e della gente con cui erano a contatto immediato. I loro convincimenti e i loro pensieri si riferivano per lo più a questioni di cui avevano qualche esperienza diretta. Il loro raggio poteva essere ristretto, ma nel suo ambito esse erano avvedute e giudiziose. È certo che, riguardo alle cose più lontane da loro, esse erano altrettanto credule quanto le persone di oggi. Ma queste cose più lontane non rientravano nella loro sfera d’azione. Importava poco cosa ne pensassero, poiché esse, per loro, non erano che materiale per storielle.

La ferrovia, il telegrafo, il telefono e la stampa a basso costo hanno trasformato tutto questo. I trasporti rapidi e le rapide comunicazioni hanno costretto gli uomini a vivere come membri di una società estesa e in gran parte invisibile. La località chiusa in sé è stata invasa e in gran parte distrutta. Gli uomini devono agire in vista di condizioni economiche e politiche lontane da loro e devono avere su queste delle conoscenze su cui fondare le proprie azioni. E poiché le loro conoscenze influenzano la loro condotta, le credenze sono ora qualcosa di più che fantasie e passatempi, ed è cosa di grande rilievo che esse siano giuste. Al tempo stesso alcune persone si sono assunte l’obiettivo di influenzare le opinioni delle masse, poiché è su queste, e non su annose consuetudini, che si fonda la possibilità di dominarle. Se si ha il controllo delle opinioni, si ha in mano, almeno per il momento, la direzione dell’attività sociale. La stampa e la sua diffusione a buon mercato rendono possibile di realizzare questo controllo delle opinioni. Con la nuova curiosità e il nuovo bisogno di conoscenza di cose lontane, da un lato, e con l’interesse a controllarne il soddisfacimento, dall’altro, si annuncia l’era del vaniloquio, dell’inganno sistematico, dei sentimenti e delle credenze alla cieca.

Come si crea una fake new

Carlyle non era un amico della democrazia. Ma un giorno, in un momento di lucidità, egli dichiarò che una volta inventata la stampa la democrazia era inevitabile. La stampa a basso costo rese necessario di chiamare il pubblico a collaborare agli affari del governo e aumentò la popolazione e l’area geografica inclusa in una determinata società politica. Essa trasformò in una realtà la teoria del governo come fondato sul consenso dei governanti. Ma tale trasformazione non dette garanzia della validità della realtà a cui veniva dato il consenso; non garantì, come Walter Lippmann mise in rilievo con tanta giustezza, che la politica a cui si dava il consenso fosse nel fatto quello che era nella forma, che cioè corrispondesse alla realtà della situazione.

La rivoluzione industriale rese necessarie le forme della consultazione della “voce del popolo”. Ma la stampa e la sua diffusione resero anche più facile indurre il popolo a esprimersi forte su questioni irreali, e nascondere i fatti e stornare l’attenzione con la grandezza stessa dello strepito. È ozioso perciò sia attaccare che esaltare la democrazia in generale. Come forma attuale di governo essa non scaturisce da desiderio o opinione personali; essa nacque in virtù di forze esterne, che mutarono le condizioni dei contatti e dei rapporti fra gli uomini. Quel che occorre considerare e sottoporre a critica è la qualità del governo popolare, non il fatto della sua esistenza. La sua qualità è legata inseparabilmente alla qualità delle idee e delle notizie, che sono messe in circolazione e alle quali si presta fede.

Senza dubbio il sistema di propaganda promosso dalla guerra ha avuto molta responsabilità nell’imporci il riconoscimento della funzione dominante, che ha nella direzione sociale il materiale messo in circolazione dalla stampa. La massa e l’organizzazione accurata della propaganda attestano due fatti preminenti: la necessità nuova, da parte dei governi, di catturare l’interesse e i sentimenti del popolo, e la possibilità di suscitare e dirigere un tale interesse mediante una somministrazione di “notizie” sottoposta a vaglio accurato. Ma la voga della propaganda ha più importanza nel richiamare l’attenzione sul fatto fondamentale, che nel determinarlo. Di fronte a una notizia messa in circolazione, che rappresenta un fatto deliberatamente inventato o coscientemente colorito, ve ne sono una dozzina che rappresentano il pregiudizio e l’ignoranza dovuti a pigrizia, a inerzia di abitudini e a preesistenti abiti mentali causati da cattiva educazione.

L’informazione atterra sempre sull’educazione anteriore e più profonda

La psicologia umana è tale che noi attribuiamo a un disegno consapevole e a un proposito deliberato la maggior parte delle cattive conseguenze sulle quali improvvisamente viene richiamata l’attenzione. Questa è una delle ragioni principali del frequente insuccesso dei riformatori. Le cause reali dei mali contro i quali essi combattono sono per solito molto più profonde delle intenzioni consapevoli e dei piani volontari degli individui contro i quali essi rivolgono i loro sforzi. Perciò essi trattano coi sintomi piuttosto che con le forze. Quelli che Lippmann ha chiamato così bene “stereotipi” sono più responsabili della confusione e dell’errore della mentalità del pubblico, che delle notizie deliberatamente inventate e deformate. Coloro i quali sono più intenti a introdurre nel movimento e nella circolazione sociale il materiale che acceca e induce in errore il pubblico, credono essi stessi nella maggior parte della sostanza di ciò che viene propagato; essi condividono la confusione intellettuale e l’ignoranza che propagano. Agendo nella persuasione che il fine giustifica i mezzi, è facile per essi aggiungere il sapore, l’enfasi, l’esagerazione e i suggerimenti che essi stessi ritengono fondamentalmente veri.

In breve, al di qua dell’educazione fornita dalla stampa e dalle notizie c’è quell’educazione anteriore e più profonda che influenza del pari coloro che propalano le notizie e quelli che le accolgono. Siamo così riportati alla nostra affermazione prima. La nostra istruzione scolastica non educa, se per educazione si intende un abito vigile di indagine e di convinzione, penetrato di discernimento, la capacità di guardare al di sotto della fluttuante superficie per scoprire le condizioni che determinano il contorno della superficie stessa e le forze che danno origine alle sue onde e alle sue correnti. Noi inganniamo noi stessi e gli altri, perché non abbiamo quell’interna difesa contro sensazioni, eccitamenti, credulità e opinioni convenzionalmente stereotipate che si trova soltanto in una mente addestrata.

La scuola fa poco per creare un’intelligenza che sa distinguere…

Questo fatto determina la critica fondamentale che va rivolta alla scuola attuale, a quel che passa per un sistema educativo. Essa non soltanto fa poco per creare in una intelligenza che sa distinguere una garanzia contro l’abbandono all’invasione della ciarlataneria, specialmente nella sua forma più pericolosa, quella sociale e politica; ma anzi fa molto per creare lo stato d’animo favorevole al suo accoglimento favorevole. Due sembrano essere le cause principali di tale incapacità. L’una è data dal persistere, nel contenuto dell’insegnamento, di un materiale tradizionale, che non ha rapporto con la situazione attuale, di una materia d’insegnamento che, benché pregevole in un periodo trascorso, è così lontana dalle perplessità e dai problemi della vita presente, che il suo padroneggiamento, anche se abbastanza adeguato, non fornisce possibilità di penetrazione intelligente, né protezione contro gli inganni a cui si espone chi fronteggia le eccezionali circostanze presenti. Dal punto di vista di questo criterio d’istruzione, una gran parte dell’attuale materiale educativo è semplicemente sfocato. Lo specialista di qualsiasi ramo tradizionale corre il rischio di cadere preda della ciarlataneria sociale, anche nelle sue forme estreme della propaganda economica e nazionalistica, allo stesso modo della persona non istruita. E invero la sua credulità è tanto più pericolosa quanto più egli è eloquente e dogmatico nell’affermazione delle sue credenze. Le nostre scuole producono persone che vanno incontro alle esigenze della vita contemporanea serrate nell’armatura dell’antichità e che si vantano della goffaggine dei loro movimenti come di prove di convinzioni frutto di lungo travaglio e vagliate dal tempo.

L’altro modo in cui la scuola favorisce un abito mentale di ingestione indiscriminata, che si presta bene all’inganno, ha un carattere positivo. Esso consiste nell’evitare sistematicamente e quasi deliberatamente lo spirito critico in rapporto alla storia, alla politica e all’economia. Si crede implicitamente che tale esclusione rappresenti la sola maniera di produrre dei buoni cittadini. Quanto più la storia e le istituzioni della propria nazione vengono idealizzate senza discriminazione, tanto più si ritiene probabile che il prodotto della scuola sia un patriota fedele e un buon cittadino, fornito di una solida preparazione. Se il giovane medio potesse essere premunito contro tutte le idee e le notizie sulle questioni sociali, eccettuate quelle ottenute a scuola, esso si affaccerebbe alla responsabilità della partecipazione sociale ignorando completamente che esistano dei problemi sociali, dei mali politici e delle deficienze industriali. Esso andrebbe avanti con l’assoluta fiducia che le strade sono aperte a tutti e che la sola causa degli insuccessi negli affari, nella vita familiare e in quella civile risiede in qualche personale deficienza di carattere. La scuola, anche più del pulpito, è immunizzata contro un franco riconoscimento delle malattie sociali, ciò che è un bel dire. E come il pulpito, essa trova un compenso alla sua ostilità a discutere le difficoltà sociali indugiando sentimentalmente sui vizi individuali.

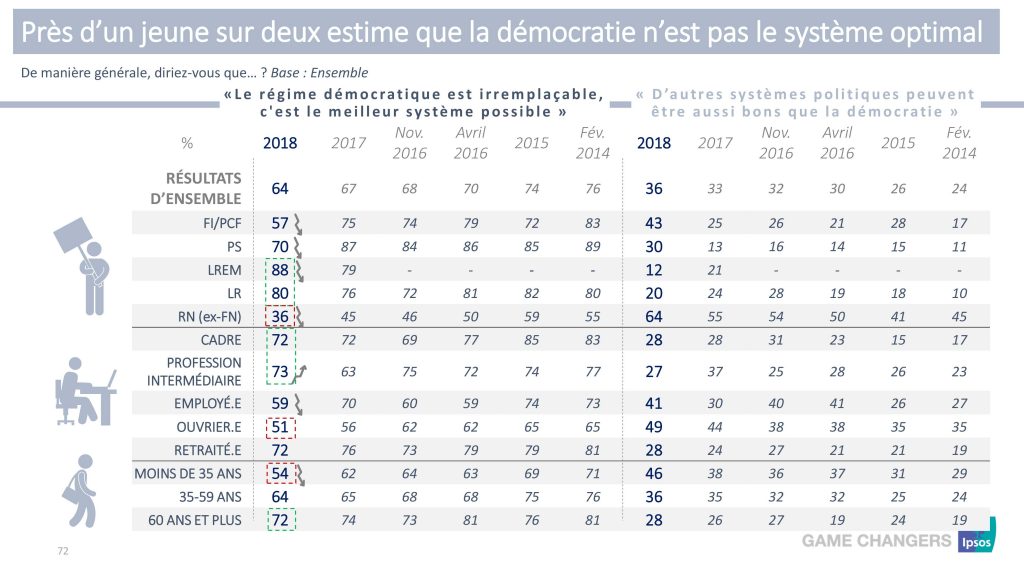

L’indifferenza al cinismo sempre più diffuso

La conseguenza di tutto questo è che gli studenti vengono immessi nella vita effettiva in una condizione di innocenza acquisita e artificiale. La percezione che essi possono avere della realtà delle lotte e dei problemi sociali l’hanno conseguita per caso, per via facendo, e senza la salvaguardia che deriva da una conoscenza intelligente dei fatti e della discussione condotta imparzialmente. Non fa perciò meraviglia se essi sono maturi per essere ingannati e se il loro atteggiamento è tale che perpetua semplicemente la confusione, l’ignoranza, il pregiudizio, e la credulità esistenti. La reazione contro questa impossibile idealizzazione ingenua delle istituzioni, nel loro aspetto presente, produce indifferenza e cinismo. È stupefacente come coloro che per professione foggiano in senso conservatore l’opinione pubblica si curano così poco del cinismo che attualmente è tanto diffuso tra i più. Essi sono più creduli di quelli che all’apparenza sembra che essi ingannino. Questo atteggiamento di indifferenza e di opposizione è ora passivo e disorganizzato. Ma esso esiste come una conseguenza diretta della delusione causata dal contrasto fra le cose come stanno di fatto e le cose come sono state insegnate loro a scuola. Un avvenimento più o meno accidentale cristallizzerà un giorno, in una forma attiva, l’indifferenza e il malcontento sparsi qua e là; e tutti i baluardi della reazione sociale accuratamente eretti verranno spazzati via. Ma, sfortunatamente, c’è poca probabilità che la reazione contro la reazione sarà più intelligente dello stato precedente delle cose. Anch’essa sarà cieca, credula, fatalista e confusa.

Il compito più nobile della politica: la direzione intelligente delle faccende sociali

Sembra pressoché disperato nominare il rimedio, perché esso consiste solo in una maggiore fiducia dell’intelligenza e nel metodo scientifico. Ma questa parola – “Solo” – indica qualcosa che è infinitamente difficile realizzare. Cosa avverrà se gli insegnanti diverranno abbastanza coraggiosi da insistere che educare significa creare menti che sanno distinguere, che preferiscono non essere ingannate da sé stesse o da altri? È chiaro che essi dovranno coltivare l’abito della sospensione del giudizio, dello scetticismo, del desiderio delle prove; del ricorso all’osservazione piuttosto che al sentimento; della discussione piuttosto che del preconcetto; dell’indagine piuttosto che delle idealizzazioni convenzionali. Quando questo accadrà, le scuole saranno gli avamposti pericolosi di una civiltà umana, ma cominceranno anche a essere luoghi interessanti al massimo. Poiché sarà allora accaduto che l’educazione e la politica si saranno identificate, giacché la politica dovrà essere di fatto quel che ora pretende di essere, la direzione intelligente delle faccende sociali.

Rimando bibliografico

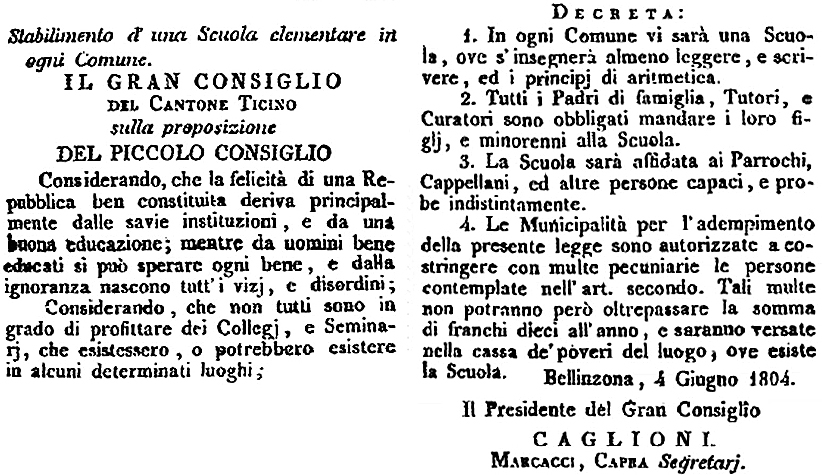

Questo articolo di John Dewey (1859-1952) è tratto dal volume John Dewey e la pedagogia dell’interesse, a cura di Antonio Spadafora, 1979, Bellinzona: Edizioni Casagrande, Collana Paideia – Pubblicazioni della Scuola magistrale di Locarno, p. 128 e sgg.

La copia del testo originale può essere scaricata qui.

Il testo fa parte di una selezione di scritti deweyani che completa il volume. In entrata il curatore aggiunge una precisazione relativa a questi scritti. «In particolare – annota Spadafora – la traduzione (…) di “L’educazione come politica” (“The New Republic”, 4 ottobre 1922) è, per gentile concessione dell’Editore, quella […] di JOHN DEWEY, L’educazione di oggi, trad. it. di L. Borghi, La Nuova Italia, 1950, p. 197 e sgg.»

P. S.: se poi qualcuno, giunto a questo punto, avesse ancora qualche minuto, consiglio di leggere un altro mio articolo del 2011, sempre nella stessa rubrica del medesimo quotidiano:

P. S.: se poi qualcuno, giunto a questo punto, avesse ancora qualche minuto, consiglio di leggere un altro mio articolo del 2011, sempre nella stessa rubrica del medesimo quotidiano: