A mo’ di mia personale chiusura dell’anno scolastico 2017-18, propongo un testo assai ironico che il sociologo Philippe Perrenoud aveva messo come prologo al suo libro La pédagogie à l’école des différences – Fragments d’une sociologie de l’échec, (1995, Paris: ESF). La prima edizione dell’articolo è del 1982.

La traduzione italiana, del 1995, è del mo. Plinio Luconi, insegnante di scuola elementare a Locarno.

Una copia dell’edizione originale dell’articolo è visibile cliccando qui.

Buona estate a tutti.

Il trattamento intensivo delle malattie infantili sul pianeta Kafka | Memorandum all’attenzione dell’Accademia di etnografia extragalattica

di I. Van Hill Hitch, socio-esploratore indipendente

Questo documento eccezionale ci è giunto attraverso una deformazione accidentale del continuum spazio-temporale. Si presume che la proiezione della scuola nel futuro, con una compensazione imprevedibile, abbia inviato frammenti del futuro nel nostro presente (testo apparso in Textes libres Rapsodie, 1982, N° 12, p. 65-72).

Kafka è l’unico pianeta abitato di questo piccolo sistema solare. Innumerevoli specie viventi vi coesistono. La specie dominante conta alcuni miliardi di individui, che formano delle società distinte, spesso in conflitto tra loro.

Nelle società più ricche, tutti i bambini sembrano nascere affetti da una grave malattia. Non è mortale, ma, se non viene trattata per tempo, impedisce all’individuo di diventare un adulto completo.

Il trattamento è piuttosto lungo e complicato, al punto che le famiglie non sono assolutamente in grado di applicarlo per conto loro. Mi è stato riferito che se ogni bambino fosse curato nella sua famiglia da un medico, occorrerebbe un tale numero di medici che la produzione alimentare ne risentirebbe. Per questo motivo i bambini vengono ospedalizzati massicciamente. Allo scopo di non toglierli totalmente alle loro famiglie, vengono ricoverati in piccoli ospedali di giorno, ubicati in prossimità delle loro abitazioni. In queste strutture i bambini passano qualche ora il mattino e qualche altra ora il pomeriggio. A metà giornata interrompono il trattamento per un pasto in famiglia, rito molto importante in queste società.

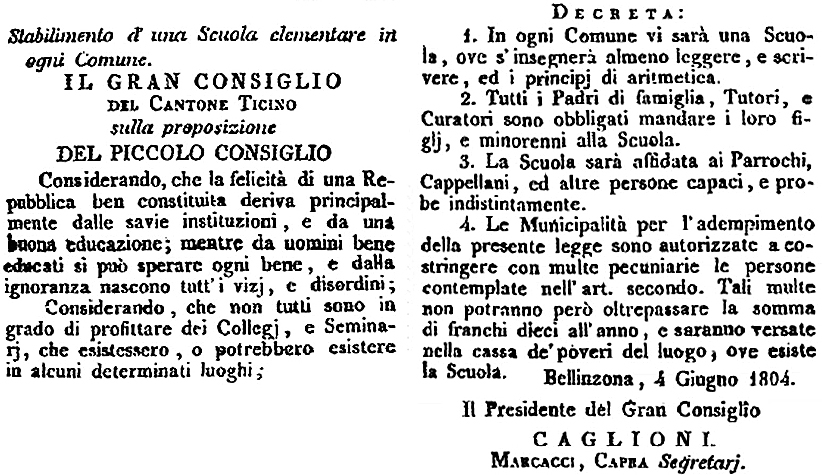

Un tempo, solo le famiglie che lo desideravano facevano curare i figli. Molte altre non ci pensavano o ritenevano inutile la guarigione. Circa cento anni fa, a causa dell’insistenza dei medici, il trattamento fu reso obbligatorio. Da allora i genitori che rifiutano di far trattare i loro figli incorrono in gravi sanzioni.

Per ragioni che non sono riuscito a chiarire, il trattamento diventa obbligatorio a partire dall’età di sei anni, forse per lasciare i bambini il più possibile con la famiglia, nel momento in cui i genitori sono maggiormente affezionati ai loro figli. Potrebbe anche darsi che l’ospedalizzazione di bambini troppo piccoli possa essere troppo complicata. Non lo so. Le autorità consigliano alle famiglie di cominciare per conto loro il trattamento il più presto possibile. Alle famiglie vengono forniti i consigli che servono ad aiutarle a operare in questo senso. Se hanno a cuore la guarigione del figlio possono consultare un medico o decidere un’ospedalizzazione precoce, già tra i due e i quattro anni. A quest’età il ricovero non è comunque obbligatorio, ma le famiglie che non intraprendono nessun passo in questa direzione entro i sei anni sono sempre più rare, e passano come irresponsabili agli occhi del vicinato.

Il trattamento richiede diversi anni, almeno nove. I primi sei anni sono identici per tutti i bambini, a eccezione di quella piccola parte di casi ritenuti più gravi e trattati in cliniche specializzate. Questa prima parte, che i medici chiamano trattamento di base, è suddivisa in sei fasi annuali. Da quando hanno sei anni, i bambini vengono ospedalizzati e viene somministrata loro la prima fase. Al termine del primo anno passano normalmente alla seconda fase, un anno più tardi alla terza, e così di seguito. Se al termine di una delle fasi annuali la malattia non è sufficientemente regredita, il medico, d’accordo con il suo capo clinica, può decidere di ripetere l’applicazione della stessa fase del trattamento. Parrebbe, insomma, che il passaggio diretto alla fase seguente non sarebbe proficuo. Ogni fase è concepita in modo da essere efficace in un preciso stadio della guarigione. Certi aspetti del trattamento sono comuni a tutte le fasi, mentre altri non riguardano che i primi anni – o, al contrario, saranno sviluppati più tardi.

Per ognuna delle fasi del trattamento di base – che dura quindi dai sei agli otto anni, in base all’evoluzione della malattia –, i bambini sono affidati a medici generalisti, formati per applicare tutte le sfaccettature del trattamento. Mi è stato riferito che prima che i trattamenti diventassero obbligatori, succedeva che un solo medico si prendesse a carico più di cento malati, a volte centocinquanta. In questo caso era assistito da una o più infermiere. Grazie al progresso tecnico nella produzione alimentare, è stato possibile destinare alcune persone attive alla medicina. Nella maggior parte degli ospedali di giorno che ho visitato, vengono affidati circa 25 malati a un solo medico, che se ne occupa tutti i giorni per tutto l’anno – insomma, quasi tutti i giorni. Dal momento che il trattamento risulta abbastanza faticoso, lo si interrompe due giorni alla settimana, e a volte anche per una o più settimane consecutive. Ho sentito molti medici lamentarsi di importanti ricadute durante questi periodi. Altri non si lamentano di avere più tempo per mangiare e dormire, o anche per formarsi a nuove terapie.

Parlando con i medici, ho potuto constatare che molti avevano l’impressione di non essere efficaci come avrebbero desiderato. Tutti sono convinti della necessità di un trattamento di lunga durata. Ma certi mettono in causa l’organizzazione ospedaliera. Si rendono conto che i bambini affidati alle loro unità di cura si situano a differenti livelli dal punto di vista della regressione della malattia. In alcuni si nota una specie di guarigione spontanea, per cui ci si potrebbe accontentare di un trattamento leggero. In altri il trattamento è stato iniziato già nella prima infanzia e i progressi sono soddisfacenti. Con altri non è ancora stato intrapreso niente e il loro stato risulta preoccupante. Malgrado ciò questi bambini diversi sono ugualmente assoggettati alla prima fase del trattamento di base non appena compiono i sei anni. Questa prima fase non giova a tutti nello stesso modo; anzi, le differenze aumentano di anno in anno. Esiste la possibilità, per una minoranza, di raddoppiare l’applicazione della stessa fase, ma tutti i medici coi quali ho parlato non hanno nascosto il loro scetticismo a questo proposito:

«Se almeno, dicono, si potesse modulare il trattamento, individualizzarlo! Ma è impossibile. Ogni caso merita una terapia adattata al suo stato, dei medicamenti particolari. Ma l’amministrazione ci assegna gli stessi medicamenti per tutti. All’inizio dell’anno, riceviamo una dotazione proporzionale all’effettivo dei nostri malati. Non esiste possibilità d’ottenere altro. Ci viene imposto un piano di trattamento molto stretto, che occorre rispettare entro la fine dell’anno. Ciò restringe la scelta dei metodi terapeutici. D’altra parte la nostra libertà su questo punto risulta parecchio teorica. I primari e i capi clinica sono ancorati a certi metodi. È a questi metodi che si limita la nostra formazione.

Se ce ne allontaniamo, lo facciamo a nostro rischio e pericolo. Ma ciò che ci manca è soprattutto il tempo. Dedicando due ore al giorno a ogni malato, il trattamento progredirebbe in modo ottimale. Per alcuni un’ora sarebbe largamente sufficiente, per altri occorrerebbero almeno tre ore. La guarigione sarebbe garantita in nove anni o in molto meno. Meglio non pensarci. Immaginate: i bambini più giovani vengono all’ospedale sei ore al giorno, noi dobbiamo trattare collettivamente tutto il gruppo, o per lo meno alcuni sotto gruppi. Alcuni malati sono abbastanza autonomi per curarsi quasi da soli. Altri s’aiutano. Ma succede raramente. Sapete, sono bambini. La maggior parte non si rende conto della gravità del loro stato. Durante l’infanzia e l’adolescenza non soffrono, la malattia non ha delle conseguenze. Non immaginano quanto succederà se non si fa nulla. Alcuni provano con tutti i mezzi a sottrarsi al trattamento! Bisogna riconoscere che non tutti i giorni è divertente…»

Di medici scoraggiati ne ho incontrati parecchi. Alcuni pensano che non si può far nulla con un numero così alto di malati. Altri pretendono che si organizzi il trattamento differentemente, così da poter curare tutti in meno tempo. Ma, dicono, l’amministrazione ospedaliera è soprattutto desiderosa di mettere ordine e gestire questo immenso insieme di malati e medici. Parlando in privato, certi amministratori ammettono che la separazione delle fasi di trattamento è discutibile, e che, in ogni caso, non è vantaggiosa per ogni bambino. Riconoscono pure che certi aspetti del trattamento sono inutili per una parte degli ammalati. Ma preferiscono amministrarli comunque. Ciò evita noie con i genitori, ai quali preme che i loro figli guariscano. Non appena alcuni genitori sentono dire che in un ospedale non si dispensa lo stesso trattamento che negli altri, ne fanno uno scandalo. Alcuni medici, amaramente, pensano che molti loro colleghi approfittino della situazione, applicando i trattamenti standard senza troppo riflettere, redigono periodicamente i loro rapporti e si dicono che, dopotutto, quando una malattia è così generalizzata, non si può pretendere di guarire tutti.

Altri, per contro, pensano che li si tratti da utopisti e sognatori, pretendono che adattando veramente i trattamenti ai malati, sarebbe possibile guarire tutti, e in ogni caso evitare, dopo i sei anni di trattamento di base, di indirizzare i malati verso le varie trafile di cure differenti.

Bisogna sapere, in effetti, che alla fine del trattamento di base si procede all’esame dello stato di ogni giovane malato, stabilendo un pronostico. Per alcuni, si è già persa ogni speranza di guarirli completamente. Li si orienta quindi verso qualche anno di trattamento finale, che permetterà loro di sopravvivere nella società, con uno statuto inferiore e un minimo accesso ai beni alimentari o quant’altro. Per gli altri la guarigione sembra possibile o addirittura certa, e la società, in questi casi, fa uno sforzo speciale per loro. Sei anni di trattamento post «obbligatorio» – quindi al di là del trattamento base – garantiranno a coloro che ne sono degni lo status più invidiabile e il più ampio accesso al consumo.

Non tutti si rassegnano a questa gerarchia sociale ed economica, basata sul grado di guarigione; così il sistema ospedaliero è al centro di continui dibattiti. Questa società interamente medicalizzata, dove tutta l’organizzazione è retta dalla necessità di curare una malattia generalizzata, non è che una delle strane strutture che il viaggiatore interstellare incontra quando si interessa alle civiltà primitive identificate in galassie lontane. Sulla malattia stessa non posso dire molto. Non ha nulla in comune con le poche malattie rare che rimangono sul nostro pianeta.

Le poche osservazioni che ho fatto mi hanno piuttosto ricordato alcune caratteristiche dell’organizzazione della nostra società quattro o cinquecento anni fa. Mi sembra che nel XIX e XX secolo non si disponesse ancora dei mezzi d’apprendimento istantanei. L’istruzione dei bambini preoccupava gli adulti, e l’avevano organizzata un po’ alla maniera della medicina sul pianeta Kafka. Un amico storico me lo ha confermato. Quando gli ho fatto notare che guarire una malattia e educare i bambini erano delle attività decisamente poco comparabili, mi ha ricordato che i filantropi della fine del XIX secolo solevano dire: «La malattia più grave, che tocca ognuno e che bisogna curare prioritariamente, è l’ignoranza!» Beninteso, non è che un modo di dire. Nondimeno mi rifiuto di credere che, anche diversi secoli fa, sulla Terra potesse esistere un sistema così assurdo per l’educazione dei bambini! Eppure, negli ultimi cento anni in cui ho viaggiato nell’universo, ne ho viste di società bizzarre!

1° aprile 2482

Philippe Perrenoud, sociologo, è nato nel 1944 e ha conseguito il dottorato in sociologia e in antropologia. Dal 1984 al 2009 è stato chargé de cours all’Università di Ginevra; in seguito, dal 1994, è stato professore ordinario, occupandosi di curricolo, di pratiche pedagogiche e di istituti di formazione. Con Monica Gather Thurler ha fondato e animato il Laboratoire de recherche sur L’innovation en Formation et en Éducation (LIFE).

I suoi lavori sulla fabbricazione delle disuguaglianze e dell’insuccesso scolastico l’hanno portato a interessarsi del «mestiere» di allievo, delle pratiche pedagogiche, della formazione degli insegnanti, del curricolo, del funzionamento degli istituti scolastici, delle trasformazioni del sistema educativo e delle politiche dell’educazione.

[Tratto dal sito della Facoltà di Psicologia e Scienze dell’Educazione dell’Università di Ginevra. La traduzione italiana è mia].

P. S.: se poi qualcuno, giunto a questo punto, avesse ancora qualche minuto, consiglio di leggere un altro mio articolo del 2011, sempre nella stessa rubrica del medesimo quotidiano:

P. S.: se poi qualcuno, giunto a questo punto, avesse ancora qualche minuto, consiglio di leggere un altro mio articolo del 2011, sempre nella stessa rubrica del medesimo quotidiano: