Ridefinire insieme scopi e modalità di lavoro della scuola è necessario, ma va fatto senza fretta e con ampia partecipazione

Con il titolo L’autorevolezza perduta, il deputato e maestro di scuola elementare Aron Piezzi ha pubblicato su laRegionedel 24 novembre un articolo che merita attenzione. L’attacco è inflessibile: quando nella scuola emergono problemi, la risposta del Decs somiglia a una segreteria telefonica che ripete sempre lo stesso messaggio: più personale, più costi. Per Piezzi una visione contorta, perché servirebbe ben altro, tra cui segnala il ridimensionamento degli altisonanti principi pedagogici in voga (l’allusione al Piano di studio ticinese, su cui ho già scritto, è manifesta) e un ritorno alla centralità del maestro.

È bene chiarirlo subito: l’autorevolezza non coincide affatto con la centralità dell’insegnante. L’autorevolezza la si costruisce in aula, giorno dopo giorno, senza che nessuna riforma possa supplire a pigrizia, sciatteria, noia, indifferenza o – semplicemente – incapacità. Ricordo una classificazione fulminea di Franco Zambelloni, filosofo e insegnante, durante un incontro di riflessione sul profilo professionale degli insegnanti. Partì citando Jean Piaget: L’arte dell’educazione è come l’arte medica: un’arte che non si può praticare senza “doni” speciali, ma che contemporaneamente esige conoscenze esatte e sperimentali, relative agli esseri umani su cui viene esercitata. Tali conoscenze non sono anatomiche e fisiologiche, come quelle del medico, ma psicologiche; tuttavia non sono meno indispensabili e la soluzione dei problemi della scuola attiva o della formazione della ragione ne dipendono precisamente nel modo più diretto.

Insegnare nel III millennio, perciò, presuppone un corpus di solide conoscenze professionali che permettano in seguito di gestire serenamente la quotidianità dell’anno scolastico: in tal senso avremo un docente-artigiano in grado di svolgere in maniera professionale il mandato che gli è affidato dallo Stato, nella consapevolezza che nella scuola – per usare un sottile ritratto del prof. Zambelloni – coesistono insegnanti straordinariamente bravi e insegnanti normalmente bravi.

Anch’io ho fatto il maestro, ormai mezzo secolo fa, un’esperienza che ancora oggi ricordo con entusiasmo. Quando iniziai erano in vigore i Programmi del 1959, introdotti da alcuni «Criteri direttivi» che già allora insistevano sulla professionalità del docente: un programma è solo uno schema che l’insegnante deve rendere vivo, sta scritto. E ancora: la scuola ha una sola legge, quella del migliore sviluppo del fanciullo, e il metodo – qualunque esso sia – è buono se risponde alle esigenze morali, intellettuali e fisiche del bambino concreto, immerso nel suo ambiente particolare.

In apertura del documento c’era un’Avvertenza che oggi suona quasi profetica: il programma va adattato da ogni insegnante alla realtà della sua scuola, in accordo con l’ispettore. Premessa indispensabile: preparazione quotidiana e costante aggiornamento culturale. È forse qui che si comincia a intravedere l’autorevolezza evocata da Piezzi: una responsabilità professionale ampia, affidata all’iniziativa del singolo maestro, che richiede, ancora oggi, un impegno che non tutti sono disposti a onorare.

Il 1974, l’anno dei miei esordi “pedagogici”, fu anche quello in cui il Gran Consiglio approvò, tra molte controversie, la legge sulla scuola media, che faceva strame del ginnasio, di cinque anni, pensato per chi intendeva proseguire i suoi studi; e la scuola maggiore, di tre anni, per chi si indirizzava verso un apprendistato. L’innovativa sperimentazione partì nel ’76; i miei allievi, nel settembre del ’78, furono tra i primi a entrare nella fase di generalizzazione.

Nel 1984 arrivarono i nuovi programmi della scuola elementare, che sostituirono quelli del ’59. La centralità dell’insegnante rimase, anzi, venne arricchita dalla consapevolezza della complessità connaturata al compito educativo. Cambiò invece l’impianto culturale e pedagogico: non più la sequenza disciplinare tradizionale – che nel ’59 apriva con istruzione religiosa, educazione morale e civile, esercitazioni di vita pratica – ma un principio più ambizioso: la scuola elementare ha il compito di porre le basi perché ogni individuo possa, nel corso della vita, sviluppare le proprie facoltà e diventare consapevole della dignità, della libertà e della cultura proprie della condizione umana.

Una dichiarazione d’intenti tutt’altro che marginale, al punto da proporre, almeno sulla carta, una programmazione che superasse le “materie” consuete: l’ambiente – non solo fisico, ma umano, linguistico, culturale – come riferimento per la scelta dei contenuti e per la costruzione dei sussidi didattici. L’allievo arrivava in aula con una prima esperienza del mondo: compito della scuola era dotarlo degli strumenti per interpretarla, complicarla, renderla più consapevole.

Non proprio una bazzecola.

Se guardiamo alla situazione attuale, il dibattito sul piano di studio continua a dimostrare quanto complesso sia mantenere autorevolezza e centralità del maestro. Su un punto, dunque, Piezzi non sbaglia: invocare la “centralità del maestro” è legittimo e anche necessario quando ci si trova in un sistema che spesso confonde autorevolezza con burocrazia o con nuovi ruoli intermedi: qualcuno deve pur rispondere delle sue scelte. Ma, come lui sa perfettamente, dietro la parola autorevolezza si nasconde un’intera galassia: capacità, carattere, formazione, etica professionale, empatia, talvolta anche temperamento, un mosaico che non può essere decretato per via legislativa e che nessuna nostalgia può restituire intatto.

Resta poi sul tavolo il difficile problema del piano di studio della scuola dell’obbligo. Stando a Piezzi, “come PLR, su stimolo dell’associazione LaScuola (che associa i maestri liberali), abbiamo proposto, nel settembre del 2024, l’iniziativa denominata Per lo studio e la realizzazione di una nuova scuola media. Attendiamo con fiducia un riscontro da parte del Dipartimento”.

Senza fronzoli diplomatici, mi sento di dire che l’entrata in materia è pessima. Quel che leggo tra le righe è che ci si vuole sbarazzare in fretta del piano di studio in vigore, che, di per sé, potrebbe anche starci. Ma, come è noto, la gatta frettolosa fa i micini ciechi. A conduzione PLR il nuovo piano nascerebbe semplificato, magari con un linguaggio meno misterioso. Ma ci vorrebbe comunque qualche anno, compresi i tanti compromessi da negoziare con gli altri partiti.

Perché prima di mettersi a enumerare obiettivi (legittimi), finalità (utopiche) e aderenza al paese in cui il Piano sarà operativo, sarebbe utile porsi qualche importante domanda: in quale mondo vivranno i nati dei prossimi decenni, cioè da 20/30 anni dopo in là? Non sappiamo come saranno il Ticino e il resto del mondo già nei prossimi anni ’30. Cosa ci dovrebbe essere nel Piano? Alcuni alti obiettivi particolarmente richiesti oggi? Una formazione per trovare almeno un posto di lavoro, magari a salari ticinesi? Oppure una scuola davvero in grado di perseguire le finalità citate nella Legge della scuola del 1990: più umanesimo, dalla letteratura alla matematica, dalla storia alla fisica alle arti. E come sarà organizzata la scuola per sviluppare come si deve le competenze necessarie per affrontare quel futuro?

Parafrasando Marshall McLuhan, se The medium is the message – cioè se il mezzo di comunicazione ha un significativo impatto sulla società rispetto a ciò che intende trasmettere – siamo sicuri che sopravvivranno la centralità del maestro, il calendario scolastico odierno, le valutazioni e le discipline tradizionali?

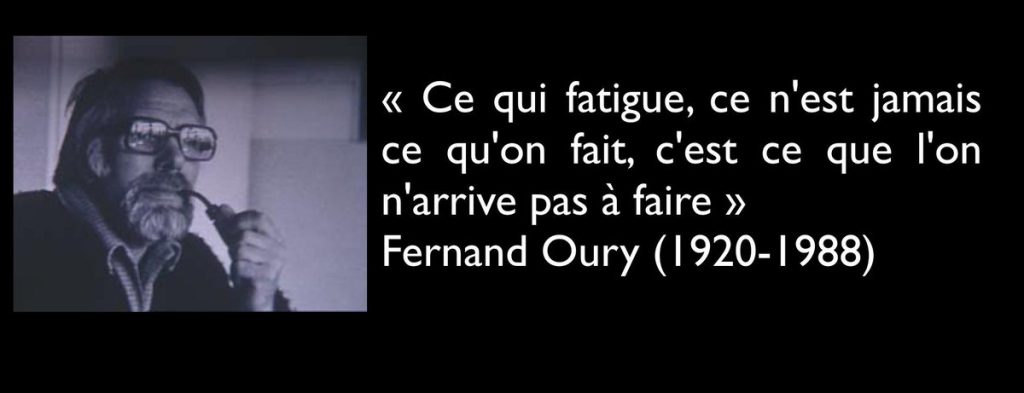

Qualche anno dopo, Fernand Oury (1920-1997), nato in una cittadina suburbana, una banlieue, diventò maestro nella stessa scuola che aveva frequentato da bambino, alloggiato in un edificio come ce n’erano tanti e come ce ne sono ancora, a più piani, con le aule che s’affacciano sui corridoi e i suoi cortili per la ricreazione: una situazione lavorativa ben diversa da quella di Freinet, nella sua scuoletta di campagna, senza cortili ma con la campagna tutt’intorno. Racconta Philippe Meirieu in un cortometraggio di qualche anno fa (

Qualche anno dopo, Fernand Oury (1920-1997), nato in una cittadina suburbana, una banlieue, diventò maestro nella stessa scuola che aveva frequentato da bambino, alloggiato in un edificio come ce n’erano tanti e come ce ne sono ancora, a più piani, con le aule che s’affacciano sui corridoi e i suoi cortili per la ricreazione: una situazione lavorativa ben diversa da quella di Freinet, nella sua scuoletta di campagna, senza cortili ma con la campagna tutt’intorno. Racconta Philippe Meirieu in un cortometraggio di qualche anno fa (