A proposito dell’educare la gioventù alla gestione responsabile delle finanze personali; e allora perché non introdurre la filosofia sin dalla scuola dell’infanzia?

Ma guarda che bel ritrattino mi ha fatto la deputata PLR Simona Genini in risposta a un mio articolo su Naufraghi/e. Apre con un avvertimento: il portale «naufraghi.ch», che ha ospitato il [mio] intervento, non è proprio – per usare un eufemismo – un’offerta editoriale di area liberale. Bene, ora è tutto chiaro. A parte qualche dettaglio.

Io il ’68 non l’ho vissuto, in quel marzo non ero nell’aula 20 della Magistrale. Ero troppo piccolo, frequentavo il ginnasio e avevo da poco compiuto 15 anni. Peccato. In quel 1968 locarnese non sapevo nulla di politica, e nemmeno mi interessava. Avevo compagni di classe che già si erano tuffati, entusiasti e seri, nel Vietnam e nel Mato Grosso. Io no. Non ricordo eventi che mi abbiano spinto a interessarmi di politica, fosse locale o addirittura internazionale.

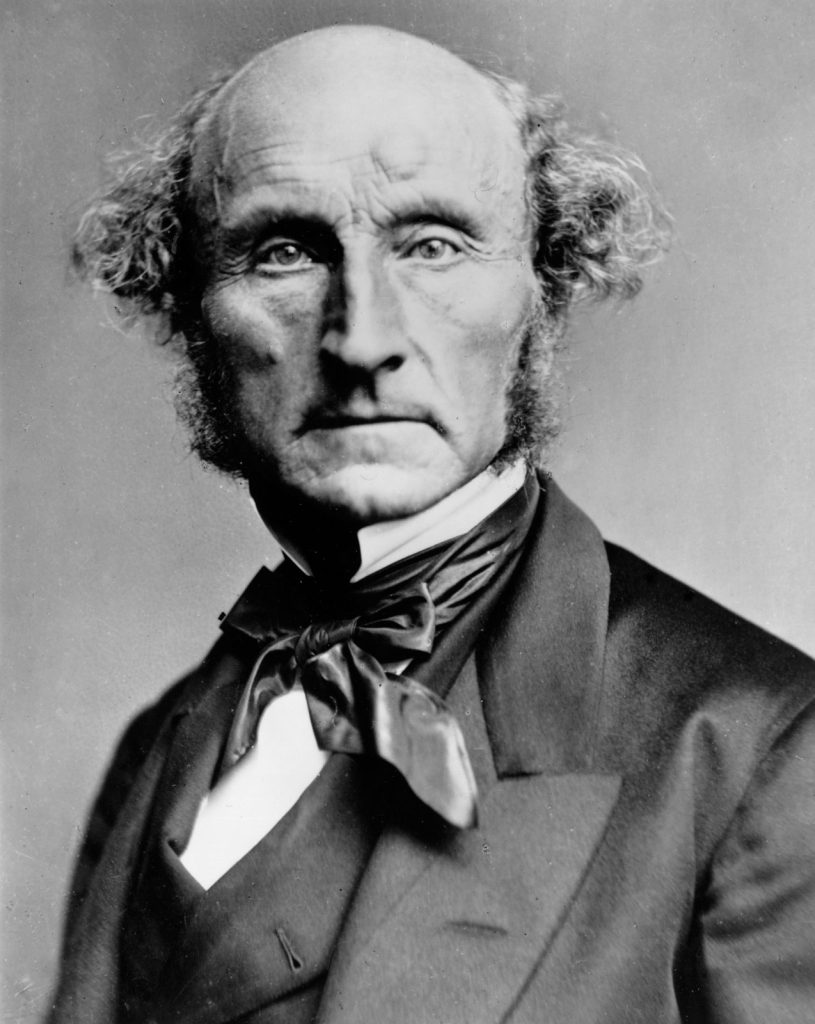

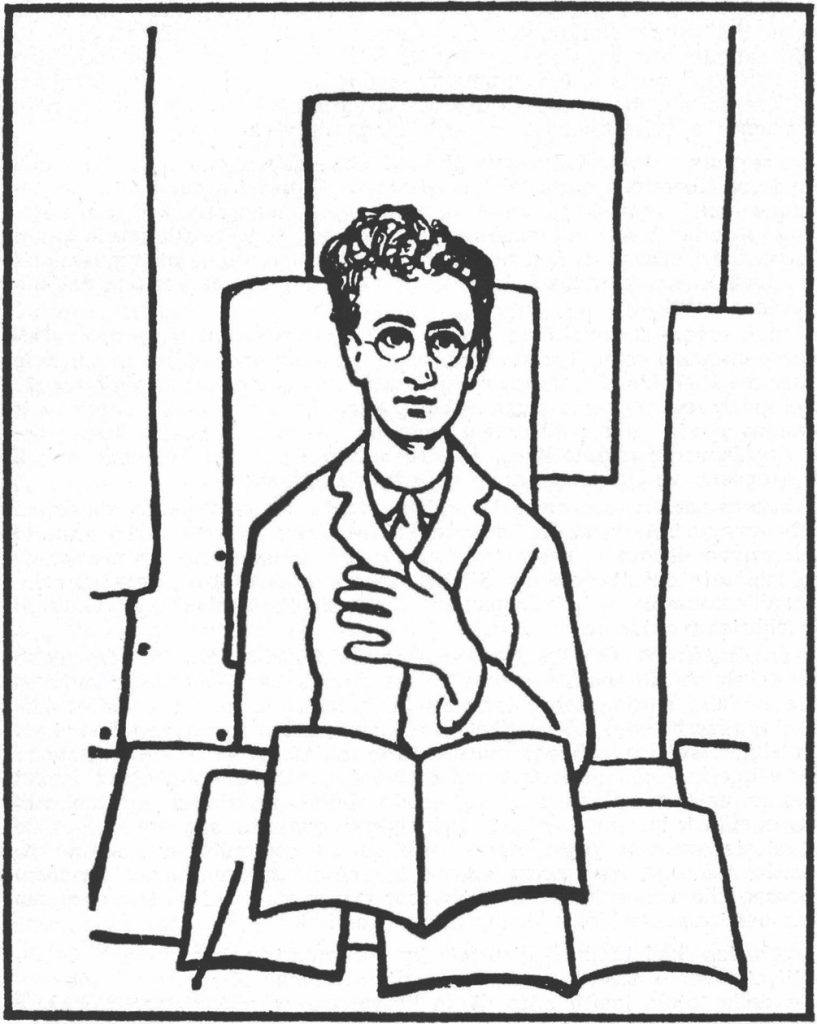

La mia, diciamo così, formazione politica arrivò più tardi, proprio alla Scuola magistrale, quando iniziai a incontrare, attraverso la storia delle idee pedagogiche, dapprima Aristotele, poi John Locke e Jean-Jacques Rousseau, John Stuart Mill, John Dewey, Jerome Bruner, Ralf Dahrendorf. Confesso, incontrai anche qualche comunista, come Célestin Freinet o Don Lorenzo Milani, per giungere a Piero Gobetti, quello di Energie Nove, Il Baretti e Rivoluzione liberale, morto esule a Parigi a soli 25 anni, dove si era rifugiato a causa della crescente repressione del regime fascista: «Parto per Parigi dove farò l’editore francese, ossia il mio mestiere che in Italia mi è interdetto. A Parigi non intendo fare del libellismo o della polemica spicciola; vorrei fare un’opera di cultura, nel senso del liberalismo europeo e della democrazia moderna».

Cosa posso farci? Quella è stata la mia educazione politica, in seguito arricchita seguendo qualche stimolo e il caso, nata ben prima che inaugurassi la mia brevissima “carriera” politica. Negli anni ’70 ho militato nei giovani PLR e nell’ambito dell’associazione dei maestri liberali radicali La Scuola: sono stato nel comitato e, soprattutto, ho lavorato sodo per pubblicare, fino a che fu possibile, il suo mensile. Certamente, almeno in quegli ultimi anni di uscite regolari, la rivista non emigrò verso quel liberalismo ticinese che oggi conosciamo fin troppo bene, quello sempre più vicino all’UDC – e lo conoscono anche gli elettori, basta vedere le flessioni elettorali da quegli anni a oggi. Quella è stata per me una vera scuola di politica. Va da sé che dagli anni ’70 a oggi il mondo è cambiato, ma gli insegnamenti di allora sono stati un faro importante, anche quando decisi di allontanarmi da quel partito, sempre più cadreghista e galoppino: ideologico, come direbbe la mia garbatamente piccata interlocutrice.

La signora Genini si lamenta perché, dice, ogni volta che si tocca il tema della gestione responsabile delle finanze personali emergono letture ideologiche che poco hanno a che vedere con la sostanza della proposta. Poi il rimprovero: Non è indottrinamento, non è propaganda. Mi dispiace che il signor Tomasina (sic) veda in questa proposta un tentativo di “forgiare menti conformi alla logica del profitto”.

Spiace anche a me, soprattutto perché non ho scritto né pensato una sciocchezza del genere. Che i liberali (radicali) di questo cantone usino da un po’ di tempo il sostantivo ideologia come una specie di insulto, da rivolgere principalmente a tutto ciò che è alla loro sinistra, è ormai diventata un’abitudine. Eppure anche la scuola – quella pubblica, obbligatoria e gratuita – si fonda su un’idea, non una qualunque. Quando i liberali radicali si impegnarono, coi socialisti, per l’istituzione della scuola media e per innumerevoli altre leggi che rappresentarono un nuovo paradigma istituzionale – una scuola partecipativa invece che verticistica, promozionale invece che selettiva – abbracciarono una scelta ideologica.

Nel 1976, nel cinquantesimo anniversario della morte, La Scuola, mensile della Società dei Maestri Liberali-Radicali Ticinesi, pubblicò un testo di Diego Scacchi, Ripensando a Piero Gobetti (Tipografia Legnazzi & Scaroni, Locarno, giugno 1976).

Commentando un’interessante riflessione di Philippe Perrenoud, sociologo ginevrino (Quand l’école prétend préparer à la vie, 2011), che si chiedeva, provocatoriamente, se fosse utile alla vita futura imparare il teorema di Pitagora, avevo scritto che eliminarlo dai programmi della scuola dell’obbligo avrebbe comportato la cancellazione di molti altri contenuti, forse intere discipline: dalla letteratura alla poesia, dall’algebra alla musica, dalla biologia alla storia. È tutto un fiorire di conoscenze di cui, volendo, si può fare a meno. In realtà, il problema non risiede nel teorema di Pitagora, né negli eucarioti o nella Svizzera dei 13 cantoni, e men che meno in Petrarca, Manzoni, Bach o Michelangelo. Sul piano dell’arricchimento culturale, dello sviluppo della speculazione intellettuale e dello spirito critico servono ben altre conoscenze, che superano le competenze “pratiche” per preparare alla vita. Ma è palese che se tali conoscenze diventano le armi improprie della selezione scolastica, allora la scuola dell’obbligo viene meno al suo mandato.

Lo stesso Perrenoud sollevava poi un altro dilemma legato ad alcune discipline ugualmente “utili” e importanti per la formazione dei futuri cittadini, discipline che, tuttavia, non fanno parte, se non sporadicamente e di straforo, dei programmi della scuola dell’obbligo: psicologia e psicanalisi, sociologia, scienze politiche ed economiche, diritto, criminologia, architettura e urbanistica, tanto per citarne qualcuna. Ed è qui che arriviamo a proposte come quella della deputata PLR: educare la gioventù alla gestione responsabile delle finanze personali. Proposta legittima, salvo che ve ne sarebbero decine e decine d’altre. Ma la griglia oraria non può essere gonfiata oltre il troppo che già c’è. Quindi, che si fa?

Una proposta l’avrei: introdurre la filosofia sin dalla scuola dell’infanzia.