Da anni si lanciano anatemi o si predica il libero accesso dei più piccoli a internet e smartphone; ma il mondo della scuola non ha affrontato seriamente il rapporto fra educazione e rivoluzione tecnologica

È sotto gli occhi di tutti che le tecnologie dell’informazione e della comunicazione hanno cambiato il nostro modo di vivere. Il ’900 è stato il secolo di due guerre mondiali, ma anche un periodo di mutamenti inimmaginabili. Avevo otto anni quando Jurij Gagarin volò nel cosmo, un’orbita completa attorno alla Terra. Ne avevo sedici l’anno del primo allunaggio. Poco più che trentenne misi per la prima volta le mani sulla tastiera di un Macintosh 128K. La memoria media di uno smartphone, che oggi ci accompagna dappertutto come un ipertecnologico coltellino svizzero, è di decine di milioni di volte più grande.

Secondo lo psicologo sociale Jonathan Haidt, che Naufraghi/e ha ripreso da un articolo pubblicato dal portale Infosperber, dopo il 2010 è iniziata la fine dell’infanzia: «Le persone nate dopo il 1995 vivono un’infanzia completamente diversa perché varie invenzioni risalenti al 2010 hanno cambiato radicalmente le nostre vite. Soprattutto le piattaforme di social media e l’accesso costante tramite smartphone, che finirebbero per modificare il cervello dei bambini e dei giovani. A differenza di alcuni suoi colleghi – prosegue l’articolista –, Haidt vede una connessione diretta tra la diffusa introduzione di queste applicazioni e i crescenti problemi psicologici dei bambini e dei giovani in tutto il mondo».

I fattori che entrano in gioco sono chiaramente tanti. Nasciamo con alcune capacità innate, alcune delle quali si svilupperanno nel tempo, grazie all’esperienza concreta delle relazioni sociali e dell’apprendimento. Imparare a camminare è un processo difficile, così come non si impara a parlare e a comunicare se non si è esposti a stimoli e modelli adeguati. Tuttavia la maturazione dei cuccioli di Homo sapiens non terminerà a dieci anni: ben altri cambiamenti aspettano ragazzine e ragazzini, che, attraverso quel complicato percorso che si chiama adolescenza, diverranno adulti. Va da sé che, già a partire dalla venuta al mondo, saranno indispensabili tutte le esperienze sociali, biologiche e culturali da affrontare con la più grande serenità possibile, nel mondo reale e non certo in quello virtuale.

Bambini, ragazzi e adolescenti devono avere il tempo per crescere, anche con la mediazione di genitori e maestri, senza che questi adulti colonizzino ogni minuto delle loro giornate. L’ozio è un diritto, come giocare a biglie improvvisandone le regole, costruire castelli con dei cubetti di legno, sfogliare un libro illustrato, fare scorrere le biglie colorate del pallottoliere, sognare di dirigere un circo, ascoltare le storie della nonna e avere paura pur sapendo come andrà a finire, giocare la finale dei mondiali di calcio in due, con discussioni accese a sapere se il pallone era passato sopra o sotto un’asta inesistente: Svizzera-Italia nel cortile di casa.

Invece, già da qualche anno, siamo alla dipendenza dagli schermi, indipendentemente dai contenuti che si trovano sul web, dalle enciclopedie alle botteghe, da blog di alto valore scientifico e culturale alla marea di pornografia (da cui bisognerebbe “non farsi fottere”, per citare la giornalista Lilli Gruber), dalle arti alla scienza, dai giochi interattivi al di tutto di più.

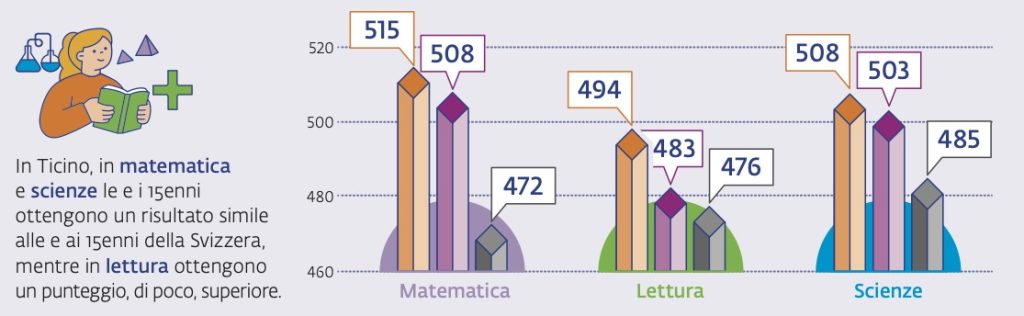

Basti citare pochi dati proposti dalla Fondazione Dipendenze | Svizzera: l’88% della popolazione dai 15 anni in su utilizza internet almeno una volta alla settimana; tra i 6 e i 13 anni la percentuale è già del 63%, e il 43% possiede un telefono cellulare; tra 12 e 19 anni il 99% ne fa uso più di una volta a settimana. Tra gli 11 e i 15 anni il tempo medio trascorso davanti allo schermo durante una giornata scolastica è di 4 ore e mezza, ma diventa di 8 ore durante i weekend.

Ora c’è chi vuole porre dei limiti. A fine aprile una commissione di esperti, incaricati dal presidente francese Emmanuel Macron di determinare il corretto utilizzo degli schermi da parte dei nostri figli, ha rassegnato il suo rapporto, che ha messo in evidenza diverse criticità e formulato alcune raccomandazioni: nessuna esposizione agli schermi per i bambini di età inferiore ai tre anni; uso sconsigliato fino a sei anni, o limitato, occasionale, privilegiando i contenuti educativi con la presenza di un adulto; esposizione moderata e controllata a partire dai sei anni; nessun telefono cellulare prima degli undici anni; nessuno smartphone prima dei tredici anni; nessun accesso ai social network prima dei quindici anni; accesso solo ai social network “etici” dopo i quindici anni. La République intende legiferare in quella direzione e già altri Stati stanno battendo vie analoghe.

L’unica cosa fin qui certa è che siamo di fronte a un disastro delle istanze educative, che non sono solo la scuola, ma comprendono i media e la politica, per finire dentro le famiglie, indipendentemente dal livello socio-economico. Da anni si disquisisce, si minaccia, si lanciano anatemi, ognuno con la sua soluzione, spaziando tra l’incondizionato laissez faire e il più rigoroso e totale controllo censorio. Basti pensare che sono gli stessi genitori, di solito, a finanziare con orgoglio l’acquisto di smartphone, computer e tablet ai pargoli, ma non li si può incolpare di nulla. Sin dalla comparsa dei primi computer, la scuola ha cominciato a rincorrere il presente e a introdurre macchine e applicazioni nelle sue dottrine, fino a farsi travolgere. In nessun momento il mondo della pedagogia ha scelto di affrontare una riflessione epistemologica sul rapporto tra la formazione, l’educazione e l’allora imminente rivoluzione digitale: a partire dalla sua rilevanza pedagogica e al suo contributo alla costruzione di una conoscenza solida e pertinente.

Alla faccia di quella scuola che dovrebbe promuovere lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre più le istanze di giustizia e di libertà.

Scritto per Naufraghi/e

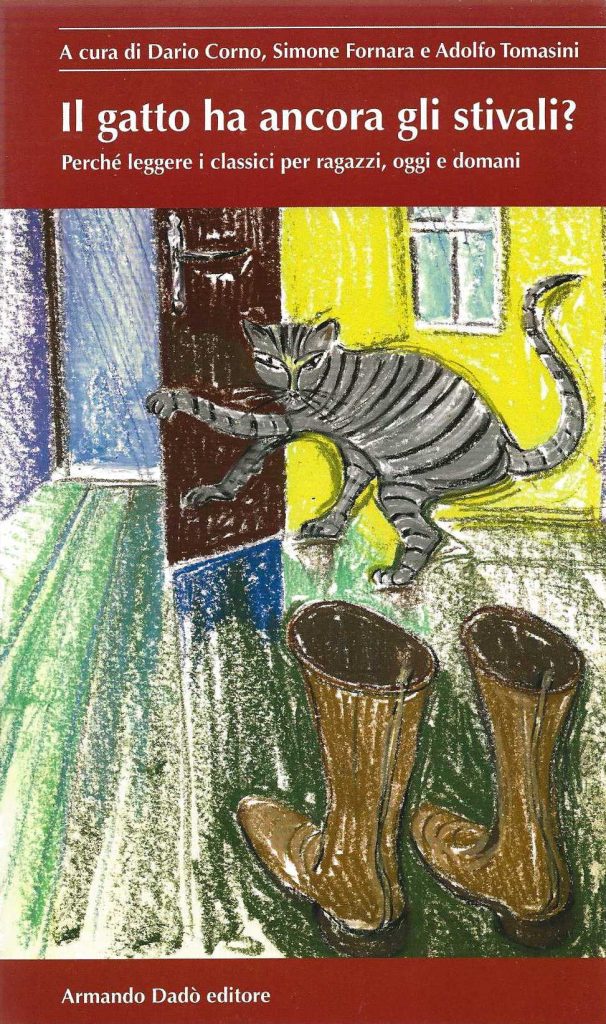

Questa scelta intendeva facilitare e stimolare la ricerca di quell’immortalità all’indietro offerta dai “classici”, tema che nel 2012 era stato ampliato e approfondito durante un convegno dedicato alla letteratura per l’infanzia (poi sfociato nel volume Il gatto ha ancora gli stivali? Perché leggere i classici a scuola, oggi e domani, curato a D. Corno, S. Fornara e A. Tomasini, Armando Dadò Editore, 2013).

Questa scelta intendeva facilitare e stimolare la ricerca di quell’immortalità all’indietro offerta dai “classici”, tema che nel 2012 era stato ampliato e approfondito durante un convegno dedicato alla letteratura per l’infanzia (poi sfociato nel volume Il gatto ha ancora gli stivali? Perché leggere i classici a scuola, oggi e domani, curato a D. Corno, S. Fornara e A. Tomasini, Armando Dadò Editore, 2013).