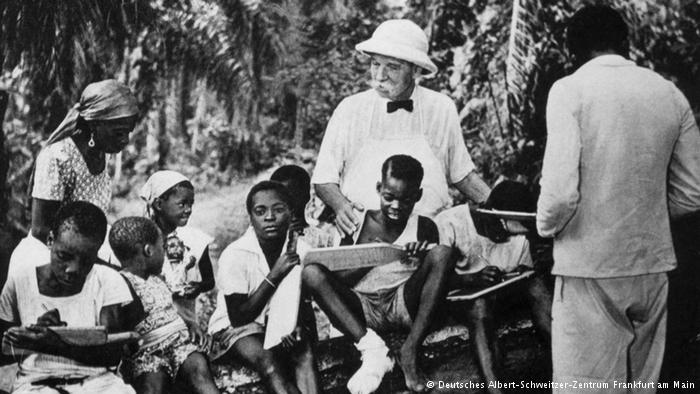

Questo articolo è stato pubblicato sul N° 10 dell’ottobre 2015 del mensile illustrato del Locarnese e valli La Rivista. Si tratta di un’intervista che ho fatto a Eros Nessi, amico e collega, in pensione dal 1° settembre scorso. Da parte mia, in questo mio spazio, voglio aggiungere il mio «Grazie Eros!»

Nei primi anni ’90, dopo il pensionamento di Bruno Bertini, avevo dovuto convivere per qualche anno con un improbabile ispettore mandato lì dalla politica, non certo dagli ideali e dalle competenze. Fu nominato dopo diversi mesi di cinchischiamenti del Governo. Ero fuori Cantone, seppi della nomina da mia moglie, l’aveva sentito alle «Cronache regionali» della nostra RSI. Chiamai un funzionario del dipartimento e gli chiesi: com’è? Ha la barba, mi rispose. Nel ’94, tra l’altro, il barbuto aveva chiesto il trasferimento in un altro ispettorato divenuto vacante. Per quel che ne so, tra i motivi della richiesta c’era anche il fatto che io gli mettessi il bastone tra le ruote: contingenza verissima. Anzi, direi che l’espressione «mettere il bastone tra le ruote», nella fattispecie, è del tutto riduttiva.

Resta la soddisfazione di aver potuto poi lavorare con un nuovo ispettore competente, con degli ideali, umanista e con tanta umanità. Quell’altro, invece, non arrivò al tradizionale panettone di Natale. Rara avis, a quel punto lo Stato se ne liberò in fretta (stavolta, però, non a causa dei miei bastoni).

A fine agosto Eros Nessi, ispettore scolastico del VI circondario delle scuole comunali, è andato in pensione, dopo 42 anni nella scuola, di cui la metà in veste di ispettore. Nato a Sorengo nel 1953, originario di Burbaglio e cresciuto in tre angoli del Cantone al seguito del papà, impiegato delle ferrovie federali, Nessi ha ottenuto la patente di maestro di scuola elementare nel 1973. Per due anni ha insegnato a San Nazzaro, per poi passare alle scuole maggiori di Vira. Nel frattempo, come altri suoi colleghi di quegli anni, ha frequentato all’università di Pavia i corsi per conseguire il diploma di insegnante delle scuole secondarie, sacrificando molte vacanze e qualche week-end. Nel settembre del 1978 fu tra i primi docenti della neonata scuola media unica, come insegnante di italiano, storia e geografia nelle sedi di Vira e Cadenazzo.

Il 12 giugno scorso, ad Ascona, l’hanno festeggiato a sorpresa: invitato dai direttori del suo circondario per una cenetta tra intimi, è stato accolto da trecento e passa persone che hanno voluto tributargli il giusto omaggio per il lavoro svolto. E c’erano tutti, dal direttore del DECS a diversi funzionari dipartimentali, da tante maestre e tanti maestri a municipali e amministratori comunali.

L’ho incontrato in giugno, alle prese con le ultime incombenze amministrative e con le solite operazioni nostalgiche: perché non è facile cambiar vita così, di punto in bianco, con una semplice lettera di dimissioni. Soprattutto non è facile quando si ha la capacità di ricordare solo le cose belle e gli incontri migliori della propria attività professionale.

Con lui ho lavorato per vent’anni. Mi si passi quindi la scelta di dargli del tu nell’intervista che segue: non è solo un vezzo, ma anche un segno di rispetto.

Una volta l’ispettore era quello che, nel vero senso della parola, ispezionava le scuole. Quando entrava in classe potevano tremare i polsi all’insegnante, mentre brividi freddi percorrevano le schiene degli allievi.

Ho frequentato le scuole elementari dapprima a Paradiso e poi a Bellinzona. Ricordo che la figura dell’ispettore, ma anche quella del direttore, incuteva timore. C’erano ancora gli esami finali, che prevedevano la presenza di queste due figure autorevoli. Il sabato mattina, giorno di esami, s’attendeva con tremore l’arrivo del direttore e dell’ispettore, che erano personaggi molto lontani da noi. Oltre trent’anni dopo ho iniziato la nuova attività di ispettore scolastico dopo aver fatto l’insegnante fino al giorno prima. L’apprendistato, quindi, l’ho fatto sul terreno, col primo obiettivo di conoscere e ascoltare, a diretto contatto con allievi e docenti. È stato un investimento oneroso, che mi ha però fatto conoscere bene il settore – venivo dalla scuola media – e di apprezzarlo per i tanti aspetti positivi. Questa fase di rodaggio mi ha poi permesso di impostare l’azione negli anni successivi.

In ogni caso ho avuto la fortuna di arrivare in un circondario assai fertile, dove c’era già l’abitudine al confronto e dove si stavano sviluppando delle iniziative interessanti. Oltre a un gruppo di direttori competenti e collaborativi, c’erano degli ottimi contatti con la scuola magistrale – in particolare col vice-direttore dell’epoca, Michele Mainardi, che prendeva già parte a diverse attività circondariali: per dire che avevamo la commissione circondariale dieci anni prima che la istituisse il Cantone. E ancora, su questo piano, non posso scordare il collega Giorgio Sartori, che è stato il primo capogruppo del servizio di sostegno pedagogico del nostro circondario: un collega di grande sensibilità, con una profonda conoscenza del circondario e un bagaglio di competenze fuori del comune. Sulla scorta di quelle prime esperienze, focalizzate soprattutto nell’area urbana – Locarno, Losone, Ascona e Brissago – è poi stato possibile estendere quel tipo di funzionamento all’intera area del circondario. C’è voluto del tempo, ma oggi tutte le scuole dei Comuni sono confluite in istituti allargati, che fanno capo a una direzione e a un’amministrazione efficace: anche questo prima che arrivasse l’obbligo cantonale di dotare ogni sede scolastica comunale di un direttore.

Quasi da subito, tuttavia, ho cercato di coinvolgere l’intero territorio: penso, per esemplificare, a un ambizioso progetto sul miglioramento delle attività per l’apprendimento della lettura e della scrittura, che aveva coinvolto la scuola dell’infanzia e quella elementare, con diverse osservazioni dentro le aule portate avanti congiuntamente coi direttori, anche al di fuori degli istituti di loro diretta competenza. Erano peraltro dei bei momenti anche sul piano umano, ad esempio quando andavo a Broglio col direttore di Locarno, in Onsernone con quello di Brissago o al Piano di Peccia con quello di Ascona. E poi diversi incontri su temi specifici con tutti gli insegnanti del circondario, corsi di formazione mirati a rispondere alle nostre esigenze, e via di questo passo.

Da «quei» tempi molte cose sono cambiate. Cominciamo dall’inizio: nel 1994, anno del tuo esordio come ispettore, c’erano ancora nove ispettori di scuola elementare e quattro ispettrici di scuola dell’infanzia. Nel settembre del 2002 ecco il primo salto mortale: da quattro ispettorati della scuola dell’infanzia e nove della scuola elementare, ne restano solo nove per entrambi i settori.

Per certi versi, al di là della diminuzione delle risorse disponibili e il conseguente aumento della mole di lavoro, questa riforma amministrativa ha agevolato l’armonizzazione tra i due settori scolastici e, in particolare, ha facilitato il compito di suffragare il valore del lavoro pedagogico e didattico svolto nella e dalla scuola dell’infanzia. Questa è quindi stata un’opportunità di rilievo. Naturalmente l’aumento dei compiti disgiunto da un ampliamento delle risorse umane a disposizione non ha sempre permesso di raggiungere in tempi brevi taluni obiettivi fors’anche di grande importanza.

Con quel «semplice» cambiamento organizzativo, che sembra logico e poco importante, comincia una sorta di rivoluzione copernicana del nostro sistema scolastico. È da quel momento che inizia ad affermarsi la figura del direttore, che fin lì era un personaggio concesso per lo più a quella ventina di istituti quantitativamente più importanti: penso alle città e a qualche Comune di dimensioni discrete o dalle finanze floride. Ma resta intatta l’autorità, non solo gerarchica, dell’ispettore, che rappresenta comunque la Repubblica e Cantone del Ticino.

Tu vai in pensione dopo essere riuscito a dotare ogni scuola del tuo circondario, storicamente il VI, di un direttore e di una direzione, in anticipo sui tempi della politica: da settembre 2015 tutte le scuole comunali dovranno avere un direttore, benché, in qualche caso, tramite «job sharing». Nel VI è una situazione già decisa e acquisita, prima che arrivassero i tassativi obblighi del Cantone. Sei una musa ispiratrice delle scelte politiche di questo Stato o hai saputo annusare i cambiamenti e precederli, alla ricerca di modelli diversi?

In parte ne abbiamo già parlato all’inizio di questa chiacchierata. Per me si è trattato di un obiettivo strategico. Due anni dopo la mia entrata in funzione come ispettore avevo capito che era necessario creare un maggior numero di figure presenti sul territorio, dentro gli istituti scolastici e nelle aule. È vero che vi sono stati dei benefici magari un po’ casuali – penso ad alcune aggregazioni, come ad esempio quella delle Terre di Pedemonte. Altre direzioni sovra-comunali sono state possibili grazie alla fiducia che mi è stata concessa da diversi municipi, ciò che ha agevolato questo tessuto di proficue e concrete collaborazioni tra scuole di Comuni diversi. Non si deve dimenticare che come gruppo di autorità scolastiche del circondario avevamo puntato sin dall’inizio sulla realizzazione di sinergie che coinvolgessero tutte le scuole del circondario, tant’è vero che la collaborazione tra insegnanti è sempre stata fruttuosa e costante, a garanzia della crescita di numerosi progetti pedagogici e didattici rivolti ad allievi e docenti di tutte le sedi scolastiche.

Nondimeno il contributo concreto di tanti municipi ha permesso di creare una rete più efficace di comunicazione e di collaborazioni, con la creazione di direzioni scolastiche che già durante l’anno scolastico passato coprivano l’intero circondario. Non voglio peccare di immodestia, ma l’attività continuata per oltre due decenni in questa regione mi ha consentito di sentirmi parte di queste realtà sociali, culturali e politiche, e forse di guadagnare la fiducia di molte persone volonterose e impegnate, dentro e fuori dalla scuola. Forse hanno giocato anche le mie origini: mi viene in mente, per capirci, il sindaco di uno dei Comuni più distanti dal polo regionale, che una volta sottolineò il fatto che con me si potesse discutere, magari in dialetto, e pure capirci…

C’è chi dice – e io sono tra quelli – che le scuole comunali non hanno più molto di veramente comunale. I margini di manovra e di autonomia, in altre parole, sono relegati a poche questioni di relativa importanza, se non per la politique politicienne: messa a disposizione degli spazi, gestione dei servizi para-scolastici, scelta dei maestri… ’Na roba risibile, in fondo. Qualcuno ha calato le braghe, da qualche parte. Ma non è qui il luogo per parlarne. Tu sei anche municipale e capodicastero Educazione di un Comune di nascita recente. Qual è, concretamente, il peso del Comune nella gestione di un segmento scolastico che, almeno fino a qualche anno fa, era ritenuto fondamentale, mentre oggi è definito sin nei dettagli più minuti da leggi cantonali, benché a pagare siano i Comuni? In altre parole, cosa ne guadagnano i Comuni, al di là di qualche possibile assunzione, da leggere magari in ottica clientelare?

Il ruolo del Cantone deve restare centrale, per dare delle linee, per indicare dei confini che permettano poi di giocare la partita in modo libero. Poi certe restrizioni e certi vincoli, a volte molto stretti, non coinvolgono solo la scuola, ma attraversano praticamente tanti ambiti di competenza comunale. È però certo che, a tutt’oggi, i rapporti tra Stato e Comuni non sono più chiari. Giungono delle decisioni cantonali che possono anche avere un loro senso, ma che, in tutta sincerità, spesso intralciano l’agire dei Comuni. In generale, e questo vale anche per la scuola, sarebbe opportuno che ci fosse un quadro più chiaro, a vantaggio di tutti.

A partire dall’anno scolastico 2015/16, come si sa, tutti gli istituti comunali dovranno far capo a un direttore. Sarà però molto opportuno curare la formazione di queste persone, affinché non diventino dei burocrati che amministrano il funzionamento delle scuole senza poter incidere, assieme ai docenti, sulla qualità stessa della scuola. In altre parole, è fondamentale che il Cantone collabori con i Comuni a creare una nuova classe dirigente che abbia passione, che sappia assumersi le necessarie responsabilità e che possieda le competenze e le conoscenze di un settore sempre più complesso com’è quello della scuola.

Infine occorre che il Cantone abbia una visione generale di tutta la scuola, a livello di monitoraggio, controllo e valutazione. In ogni momento dovrà chiedersi: «Funziona o non funziona?». Sappiamo altresì che la diffusione più capillare dei direttori sul territorio farà diminuire il numero degli ispettori e ne modificherà sostanzialmente il ruolo. Personalmente ho il dubbio che la nuova fisionomia della funzione striderebbe con il mio carattere e con i miei obiettivi: mi mancherebbe l’incontro pressoché quotidiano con i docenti, gli allievi e tutti gli attori impegnati concretamente e anche fisicamente nella scuola. Sono più un pastore che un teologo, se mi è concesso il paragone. Ho amato il mio lavoro per ogni giorno di questi vent’anni e passa proprio perché mi permetteva di entrare nelle classi, di incontrare le maestre e i maestri, toccarne con mano i successi e gli insuccessi, e sedermi con i genitori e gli amministratori comunali. I miei momenti privilegiati erano quelli dei contatti diretti con i bambini, che erano il fulcro e il propulsore di tutto il resto.

So che negli anni dell’attività professionale avevi i tuoi sistemi per ricaricare le batterie e per evitare che i difficili, e a volte ansiogeni, compiti determinati dalla professione avessero il predominio sulla tua vita. Mi sento di dire che sei un uomo concreto, pragmatico: poche balle, ma con intelligenza e il cervello connesso. Non è naturalmente un insulto, né una sorta di Deminutio capitis, una diminuzione dei tuoi diritti e delle tue capacità d’azione.

E ora? Come sarà la tua vita dal 1° settembre in poi? Toccherà a te, stavolta, fare la rivoluzione copernicana: perché tua moglie – come sempre dietro un uomo di valore c’è una grande donna – non potrai più condirla via con le richieste inderogabili di chi ti dà la michetta.

Dovrò fare un esercizio, quello di non più passare le giornate a passo di corsa, assillato da orari, incontri, visite, scadenze. Spero di riuscire, nei prossimi mesi e anni, a intrattenere le mie relazioni di amicizia con tante persone senza dovermi sedere con un occhio perennemente rivolto all’orologio. Mi piacerebbe poter bere il caffè o l’aperitivo in compagnia con la calma rilassata del pensionato. Questo è un regalo che mi voglio donare.

Senza voler diventare invadente, spero di poter continuare talune mie attività a favore della società, che ho svolto anche in passato a titolo volontario, come una sorta di dovere verso una comunità che mi ha dato comunque tanto. Poi resteranno quei piaceri più privati, che di certo non abbandonerò, anzi… Per me la famiglia ha sempre rivestito un ruolo quasi sacrale. Però è vero che negli anni abbiamo dovuto fare spesso dei sacrifici, che andavano un po’ contro questa dichiarazione di grande rispetto. Tanto per esemplificare, ho sempre cercato di dedicare i fine settimana alla famiglia, ma è pur vero che tantissime volte la mia funzione mi ha portato fuori dalla famiglia anche al sabato e alla domenica. Spesso erano anche dei bei momenti, delle feste, delle inaugurazioni, ma naturalmente era un ulteriore prolungamento del mio ruolo professionale sottratto all’ambito privato, che non appartiene esclusivamente a me. Qui ci sono certamente degli ampi margini di recupero.

Oggi sono contento di poter smettere senza essere stufo, senza dovermi dire «Per fortuna è finita!». Chiudo felice di quello che ho fatto, sentendomi favorito dalla sorte per il mestiere che ho potuto scegliere, nella consapevolezza di aver fatto tutto quel che era nelle mie possibilità, anche se sicuramente, in certi casi, non sono riuscito a raggiungere quei traguardi che sarebbero stati auspicabili. Ho un rincrescimento, un po’ una nostalgia, che d’altronde mi ha accompagnato per tutta la vita: quando mi stacco da qualcosa di importante vado incontro a un periodo di malinconia che riguarda le persone con cui ho lavorato e, in parte, vissuto. Sarà una debolezza, e so che non significa perderle: ma sono consapevole che i rapporti futuri saranno di altro tipo. Mi dovrò (ri)abituare.

C’è qualche domanda che ti aspettavi e che non ti ho posto?

Non credo, in fondo le hai già escluse tu. Non mi hai chiesto ipotesi sul futuro. Non voglio essere né un supponente, né voglio fare la cassandra. Spero solo che quello che in tanti abbiamo seminato negli scorsi decenni possa essere corretto, migliorato o, per certi versi, anche sostituito, con il dovuto rispetto e col riguardo dovuto alla conservazione della memoria, perché è solo attraverso la memoria che si possono costruire cose diverse e utili…