Da quando la nostra scuola magistrale è stata assorbita dalla SUPSI, diventando il Dipartimento della Formazione e dell’Apprendimento (DFA), uno degli sport più in voga nel nostro Cantone è parlarne e scriverne male. L’istituto sembra fare il pieno di dissensi: chi per una ragione, chi per l’altra, è tutto un fiorire di sparate. Gridano tutti: politici di destra e di sinistra, studenti, laureati in cerca di abilitazione. Diversi docenti se ne sono andati o se ne stanno andando. Ben tre insegnanti di scienze dell’educazione – un settore tutto da spiegare – son finiti a fare l’ispettore scolastico; altri hanno preso altre vie, qualcuno è stato dissuaso dal rimanere sin dall’inizio. Come ha detto il nuovo direttore del DECS Manuele Bertoli a La Regione, «Bisogna dire che il DFA ha ereditato una situazione non facilissima con il passaggio dell’ASP alla SUPSI. È quindi necessario del tempo per risolvere i problemi. Tuttavia bisogna evitare di far crescere quelli già esistenti»: sante parole, verrebbe da dire. Il disagio, in effetti, non è proprio nuovo, anche se è venuto alla luce solo con la nascita dell’ASP, una decina di anni fa, al momento dell’adesione al famigerato modello di Bologna, col suo carico di norme euro-compatibili e di assiomi più burocratici e teorici che di sostanza.

Nel 1982 il Parlamento aveva varato la nuova «Legge sulle Scuole medie superiori», che, tra le altre cose, prevedeva il passaggio dalla vecchia magistrale seminariale, della durata di quattro anni e alla quale si accedeva a sedici anni, alla nuova magistrale post-liceale, con accesso dalla maturità e della durata di due anni. Già in quell’occasione il dibattito ruotò per lo più attorno ad argomenti di ruoli, di durate, di discipline da inserire nei curricoli, senza porsi domande ben più importanti: che scuola dell’obbligo vogliamo? E, quindi, come devono essere gli insegnanti che vi insegnano? Questa nuova magistrale debuttò concretamente alla fine degli anni ’80, a ranghi assai ridotti, anche perché il mercato del lavoro non chiedeva nuove schiere di maestri. Neanche dieci anni dopo, riecco una nuova discussione, per traghettare la post-liceale nella nuova ASP: naturalmente continuando a non porsi le giuste domande.

Oggi siamo daccapo. Tutti hanno in saccoccia le loro mirabolanti soluzioni, ma nessuno si preoccupa, ormai da più di trent’anni, di verificare sul campo l’esito delle ipotesi di formazione degli insegnanti. Forse sarebbe ora e tempo di riflettere insieme sui bisogni della scuola, per riuscire a tratteggiare il profilo fondamentale del docente al quale lo Stato delega l’istruzione e l’educazione: un lavoro che, come scrisse Jean Piaget, «è arte altrettanto quanto scienza», in un connubio che dev’essere di grande equilibrio e permeato della necessaria adesione etica: che sarebbe poi il consenso senza se e senza ma alle finalità della scuola pubblica, che deve saper portare ognuno al suo massimo grado di sviluppo. Invece si continua a discutere di questioni accademiche, senza accorgersi che, nel frattempo, l’educazione dei nostri bambini e ragazzi è diventata sempre più fiacca e, nel contempo, tecnocratica. La scuola di tutti i giorni ha a che fare con problemi tangibili, a volte generati dalla scuola stessa, altre da fattori esterni, più spesso da tutt’e due. I ricercatori dell’istituto magistrale dovrebbero analizzare le difficoltà concrete e proporre delle soluzioni praticabili, invece che immaginare problemi le cui soluzioni sono altrettanto ipotetiche. Ci si metta attorno a un tavolo, assieme, con umiltà: si invitino bravi insegnanti, ispettori navigati, direttori ed esperti di materia che conoscono la scuola; si misurino e si comparino le acquisizioni e le conoscenze degli allievi, si osservino sul campo le buone pratiche, si veda quali sono più efficaci e perché. Ci si confronti al di là dei titoli e dei ruoli. Ma – per favore! – prima di inventare nuove diavolerie psico-didattiche, si guardi come funziona la scuola di tutti i giorni: quella che, per ora, continua a selezionare a casaccio.

Archivi tag: Professione insegnante

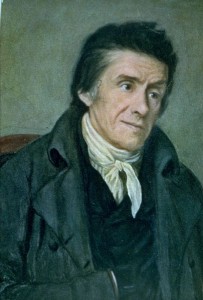

«Pestalozzi! Chi era costui?», ruminava tra sé il giovane maestro

Con una certa sorpresa, negli scorsi giorni ho ricevuto diversi messaggi di apprezzamento in seguito all’ultimo articolo comparso in questa rubrica, in cui sostenevo che se la scuola è una cosa seria non può espellere i suoi allievi problematici. Mi riferivo, naturalmente e in primo luogo, alla scuola dell’obbligo, per dire che se un allievo assume comportamenti strafottenti e aggressivi, attraverso l’espulsione gli si suggerisce implicitamente che, in fondo, andare a scuola non è poi così importante. Non mi sembra una proposta di chissà quale originalità, anche se è pur vero che la gestione dei cosiddetti casi difficili tende sempre più all’esclusione piuttosto che all’integrazione. Eppure la storia della pedagogia e della scuola ci dice proprio il contrario. Johann Heinrich Pestalozzi, nel 1799, accoglieva a Stans gli orfani della rivoluzione francese, bambini e ragazzi allo sbando: «Questi ragazzi erano nella condizione alla quale conduce in generale necessariamente l’estrema degenerazione della natura umana. Molti di essi arrivavano affetti da scabbia così inveterata da poter appena camminare, molti con le teste piagate, molti con stracci carichi di insetti, molti magri come scheletri, gialli, ghignanti, con occhi pieni d’angoscia e con fronti cariche di rughe della diffidenza e della preoccupazione, alcuni pieni di audace sfrontatezza, abituati alla mendicità, all’ipocrisia e ad ogni falsità, altri oppressi dalla miseria, pazienti ma sospettosi, incapaci di amore e timorosi. […] Dovunque pigra inazione, insufficiente esercizio delle loro facoltà spirituali e delle loro attitudini fisiche essenziali. Appena uno su dieci conosceva l’abc. Di altre conoscenze scolastiche e di altri mezzi essenziali di educazione non era neppure il caso di parlare». Questa la situazione, da far tremare i polsi a ogni educatore: ma Pestalozzi conduce la sua battaglia per educarli, perché l’educazione è per lui un obiettivo morale.

Con una certa sorpresa, negli scorsi giorni ho ricevuto diversi messaggi di apprezzamento in seguito all’ultimo articolo comparso in questa rubrica, in cui sostenevo che se la scuola è una cosa seria non può espellere i suoi allievi problematici. Mi riferivo, naturalmente e in primo luogo, alla scuola dell’obbligo, per dire che se un allievo assume comportamenti strafottenti e aggressivi, attraverso l’espulsione gli si suggerisce implicitamente che, in fondo, andare a scuola non è poi così importante. Non mi sembra una proposta di chissà quale originalità, anche se è pur vero che la gestione dei cosiddetti casi difficili tende sempre più all’esclusione piuttosto che all’integrazione. Eppure la storia della pedagogia e della scuola ci dice proprio il contrario. Johann Heinrich Pestalozzi, nel 1799, accoglieva a Stans gli orfani della rivoluzione francese, bambini e ragazzi allo sbando: «Questi ragazzi erano nella condizione alla quale conduce in generale necessariamente l’estrema degenerazione della natura umana. Molti di essi arrivavano affetti da scabbia così inveterata da poter appena camminare, molti con le teste piagate, molti con stracci carichi di insetti, molti magri come scheletri, gialli, ghignanti, con occhi pieni d’angoscia e con fronti cariche di rughe della diffidenza e della preoccupazione, alcuni pieni di audace sfrontatezza, abituati alla mendicità, all’ipocrisia e ad ogni falsità, altri oppressi dalla miseria, pazienti ma sospettosi, incapaci di amore e timorosi. […] Dovunque pigra inazione, insufficiente esercizio delle loro facoltà spirituali e delle loro attitudini fisiche essenziali. Appena uno su dieci conosceva l’abc. Di altre conoscenze scolastiche e di altri mezzi essenziali di educazione non era neppure il caso di parlare». Questa la situazione, da far tremare i polsi a ogni educatore: ma Pestalozzi conduce la sua battaglia per educarli, perché l’educazione è per lui un obiettivo morale.

E così altri personaggi chiave della storia della pedagogia: Jean-Marc Gaspard Itard, medico ed educatore, studiò il caso del ragazzo selvaggio dell’Aveyron, quello del bel film di François Truffaut, studio sul quale baserà gran parte della sua opera; Janusz Korczak, che nel 1942 rifiutò di abbandonare i “suoi” ragazzi nell’orfanotrofio del ghetto di Varsavia e svanì con loro a Treblinka, lasciò fondamentali insegnamenti sui diritti dei bambini e ideò dei formidabili approcci per insegnare a dominare le proprie pulsioni; e ancora, Don Lorenzo Milani, a Barbiana, cercava di istruire ed educare i figli delle classi più popolari in un’epoca in cui erano per lo più destinati all’analfabetismo. Si tratta, assieme a tanti altri, di uomini e donne che costituiscono uno straordinario patrimonio di idee, proposte ed esperienze che ogni insegnante della scuola dell’obbligo dovrebbe conoscere a menadito e conservare in uno speciale scomparto della sua «cassetta degli attrezzi».

Da almeno trent’anni, pur tuttavia, la formazione degli insegnanti ha preso altre vie. Messe in soffitta la pedagogia, la sua storia e la vecchia didattica generale, oggi van di moda le didattiche disciplinari e super specializzate, con quel loro sinistro profilo tecnologico che, in classe, si trasformano in tecnocrazia, anche per l’assenza di un fondamento etico che, semmai, le sappia concertare in un solido progetto educativo. Pestalozzi era molto sensibile alle varie dimensioni dell’educazione, ch’egli divideva in tre gruppi fondamentali: la testa, il cuore e le mani. Per le moderne scienze dell’educazione sembrerebbe che tutto ciò sia un inutile ciarpame, anche se i ragazzi difficili di oggi non sono neanche l’ombra sbiadita degli orfani di Stans. Insomma: studiare da maestro senza conoscere Pestalozzi è come per un fisico ignorare Einstein. Ma pare che nella scuola di oggi ciò sia possibile: con quali risultati, ottimisticamente, staremo a vedere.

Quando la scuola non sa più che pesci pigliare

Il Gran Consiglio zurighese ha recentemente modificato la sua legge scolastica: chiamato ad esprimersi sulle sanzioni da adottare nei confronti degli scolari più indisciplinati, il parlamento ha inasprito le norme sull’espulsione, spostando il periodo massimo da quattro settimane a tre mesi. «L’associazione dei docenti zurighesi, categoria alle prese con un numero crescente di casi difficili, ha accolto la riforma favorevolmente». Fin qui la notizia. Stupisce l’amplificazione della sanzione, che suggerisce come il limite precedente di un mesetto scarso aveva manifestato tutta la sua inefficacia. Durante un’interessante serata proposta recentemente a Locarno dall’Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale, sul tema degli insegnanti in difficoltà, l’illustre pedagogista francese Philippe Meirieu ha osservato, con una certa arguzia, che a scuola non è mai mancata l’occasione per annoiarsi. Solo che una volta ci si annoiava educatamente, mentre oggi è facile che il tedio si manifesti con comportamenti aggressivi contro l’insegnante, i compagni e le cose. È però chiaro che una sanzione, come l’allontanamento, perde tutto il suo potere dissuasivo nel momento in cui il colpevole non riconosce più come importante il fatto di frequentare la scuola, e magari di imparare e riuscire nello studio. Vi sono senz’altro delle cause interne alla scuola stessa; ma è anche abbastanza evidente che al giorno d’oggi il sapere, la cultura, la riuscita negli studi non sono più valori socialmente spendibili e riconosciuti. Per affermarsi come cittadino adulto sono altri i valori veicolati dalla società: la furbizia, la disinvoltura, l’aggressività, la faccia tosta, un bel corpo. Ci sono professioni che rendono ricchi senza bisogno di far capo agli inutili orpelli della conoscenza e della cultura. Come se non bastasse, ci si potrebbe chiedere se la scuola di oggi, così utilitaristica e sempre più votata a rispondere alle esigenze del mondo economico, sia ancora in grado di produrre cultura. Eppure è questo che la scuola dovrebbe fare: produrre cultura, che è una combinazione straordinaria di nozioni e competenze.

La tradizionale punizione, che si manifesta con una gamma che va dal rimbrotto all’espulsione, è utile solo se il «colpevole» riconosce il progetto della scuola e vi aderisce. Paradossalmente il fatto di allontanare un allievo dalla scuola perché la prende a calci finisce col rendergli un favore e magari creargli l’aura di eroe di fronte ai suoi pari. Certo, la classe ritroverà un po’ di tranquillità; nel contempo l’espulso dedurrà che la frequenza non è poi così importante e costruirà egli stesso la sua scuola: quella dell’arte di arrangiarsi che, in condizioni estreme di esclusione sociale (e assai spesso, in questi casi, familiare), può facilmente spianare la strada verso la criminalità. E allora? Ci si potrebbe chiedere, ad esempio, se il rimedio non potrebbe risiedere in un intelligente supplemento di scuola, proprio per evidenziarne l’importanza. Rompi le scatole durante la lezione di scienze, ti dai al turpiloquio e fai lo scemo, insulti l’insegnante e, perché no?, lo aggredisci fisicamente? Va bene. Ti condanno a seguire un corso parallelo di filosofia, di letteratura, di storia, di diritto e di storia dell’arte. Non ti farò esami e non ti darò note, non sarà un corso che avrà ricadute dirette sulla pagella. Però, ragazzo mio, ti obbligherò a stare un po’ di ore sui libri, ti farò scrivere e pensare, discuterò con te, cercherò di capire da dove vengono la tua avversione e il tuo odio. Il tutto potrebbe durare anche più dei tre mesi della sospensione; ma, come minimo, non sarai stato in giro a oziare e a delinquere. Insomma: se la scuola è una cosa seria, tanto vale essere conseguenti e credere fermamente che nessuno possa essere condannato prima del tempo a restare una bestia. La scuola pubblica deve educare e integrare, invece di decretare l’emarginazione di chi, solitamente, emarginato lo è già.

Ma chi gliel’ha detto, a certa gente, di fare il professore?

Fortebraccio, corsivista dell’Unità di un tempo, scrisse che Mario Tanassi, il socialdemocratico italiano più volte ministro della vicina repubblica a cavallo tra gli anni ’60 e ’70, aveva la fronte inutilmente spaziosa e che a causa della mancanza dell’oggetto non aveva mai avuto un mal di testa. La battutaccia mi è venuta in mente guardando su YouTube alcuni video un po’ citrulli che imperversano da qualche mese a questa parte, con la regia di qualcuno che, col motto «Goliardia imperat!», sigla delle sparate qualunquiste contro il Dipartimento della Formazione e dell’Apprendimento (DFA) della SUPSI. Questi candidati all’insegnamento, mi son detto, non possono certo soffrire di emicrania. Già lo pseudonimo che hanno scelto per curare la regia delle loro scemenze è tutto un programma: «Mongol & Battona», che la dice lunga sull’entità dei loro collegamenti cerebrali. Naturalmente si preoccupano di mettere le mani avanti, specificando che «Questo prodotto videoludico non vuole offendere nessuno, lungi da noi». Però, scemenza dopo scemenza, sparano a zero contro il DFA, contro la scelta del Cantone di pretendere due anni di abilitazione dopo il bachelor o dopo il master per insegnare nelle scuole cantonali, contro la direttrice del DFA e, in definitiva, contro la necessità di una formazione pedagogica per diventare insegnanti. Si intuisce che per loro le scienze dell’educazione sono materia facile facile per chi vuol fare il maestro dell’asilo o della scuola elementare, non certo per gente che ha frequentato nientepopodimeno che l’università. Loro “sanno le cose” e ciò è quanto basta.

L’insofferenza di taluni accademici nei confronti della formazione pedagogica è ormai una storia vecchia, anche se non può essere ricondotta al DFA. Nel 1974 il nostro Parlamento, dopo una battaglia lunga e, in parte, estenuante, votò le Legge sulla scuola media, che cancellava le scuole precedenti, vale a dire la scuola maggiore e il ginnasio. La prima era una buona scuola, nella quale i maestri insegnavano; la seconda era una scuola selettiva, il cui obiettivo dichiarato era quello di selezionare i migliori (o i figli dei notabili) per mandarli alla scuola superiore e, poi, all’università. Nella prima c’erano i Maestri, preoccupati di insegnare; nella seconda i professori, che venivano dritti dritti dall’università – fatta eccezione per gli ultimi anni del boom demografico, dove si reclutava il personale come viene viene. In quell’ormai lontano 1974 il parlamento fu costretto ad accettare un pesante compromesso affinché la rivoluzionaria legge passasse: la scuola media unificata, che sarebbe diventata una realtà qualche anno dopo, prevedeva, dopo un primo biennio identico per tutti, i famigerati livelli A e B, poi confluiti in forme di selezione meno appariscenti, quali i corsi di base o quelli attitudinali in alcune discipline. Il guaio fu che, dopo aver ingoiato il compromesso, la nuova scuola fu presidiata da una moltitudine insegnanti e direttori provenienti dal vecchio ginnasio: così che si finì per riconvertire i maestri della scuola maggiore in professori, invece che fare il contrario – e poco poté fare Franco Lepori, all’epoca capo dell’ufficio cantonale della neonata scuola, per fronteggiare i guasti dei politici, perpetrati con le loro nomine disinvolte. Sul nuovo DFA, che subentra in linea temporale alla magistrale seminariale, a quella post-liceale e all’ASP, ho le mie riserve e le mie preoccupazioni; credo che la tendenza tecnocratica sempre più dilagante non sta portando nulla di buono, anche se conviene, per il momento, attendere come saranno i nuovi diplomati. Per il bene dei futuri allievi e del paese, però, c’è da augurarsi che «Mongol & Battona» siano sonoramente bocciati, come si addice agli asini, prima che entrino nella scuola e comincino a fare danni. In caso contrario ne soffrirebbe anche la credibilità della nuova scuola magistrale: il DFA, appunto.

Tra il diploma e il sapere a volte c’è di mezzo il mare

I diplomi sono come i certificati medici: forse attestano la verità, ma non è detto che sia sempre così. Dato però che sono atti formali e condivisi, bisogna prenderli per quel che sostengono: che uno ha il mal di schiena oppure che è in grado di insegnare, per dirne una. Fino a metà degli anni ’80 per fare il maestro si frequentava la scuola magistrale e a vent’anni si era pronti per insegnare tutte le discipline previste nelle scuole comunali, vale a dire asilo ed elementare. In poco meno di trent’anni si è passati da una scuola in cui si entrava dopo il ginnasio, nientepopodimeno che a una scuola universitaria, nel caso ticinese la SUPSI, dalla quale si esce con tanto di Bachelor of Arts (eh sì, siamo diventati tutti anglomani), dopo tre anni trascorsi tra scienze dell’educazione, didattiche disciplinari e pratiche professionali. Nella scuola media, come si sa, prevale il primato della disciplina, come nel vecchio ginnasio. Serve dunque un bachelor o un master universitario, seguito da altri due anni per conseguire il Master of Arts SUPSI in insegnamento nella scuola media. Sia chiaro: non appartengo alla nutrita schiera di chi reputa la pedagogia e la didattica fronzoli superflui, perché, secondo costoro, l’importante sarebbe «sapere le cose». «L’insegnamento – ha scritto Jean Piaget – è arte altrettanto quanto scienza», per dire che non è sufficiente essere un bravo matematico per saper insegnare la matematica a bambini e adolescenti, così come il grande calciatore non diventa automaticamente un bravo allenatore. In ogni modo bisogna prendere atto che la strada per accedere all’insegnamento è divenuta sempre più dura, lunga e tortuosa. Ma, d’altra parte, con la crescente complessità del mondo e con l’aumento dei problemi legati all’educazione delle nuove generazioni, non era più pensabile un percorso di formazione di base degli insegnanti imperniato su quelle tre bazzecole di una volta, con la pratica che, tanto, avrebbe poi fatto il resto. Ma non è ancora molto chiaro se dietro tutto questa ammucchiata di titoli e diplomi vi siano effettivamente delle competenze inconfutabili e, soprattutto, efficaci: un po’ come i certificati medici, appunto.

Come se non bastasse, in anni recenti il nostro DECS ha voluto mettere qualche cavallo di Frisia supplementare per accedere all’insegnamento nelle scuole cantonali. Ecco allora che, per essere ammessi ai concorsi, i candidati devono presentare i necessari attestati che dimostrino la conoscenza, oltre all’italiano, delle altre due lingue nazionali. Patapumfete! Nello statuire su un ricorso presentato da un docente italiano, escluso da un concorso in virtù di questa clausola sibillina, il Tribunale cantonale amministrativo ha ritenuto che «esigere la conoscenza di altre due lingue nazionali (…) costituisce una misura decisamente inappropriata e sproporzionata». Così, salvo altre procedure di ricorsi e controricorsi, questa norma è destinata a sparire. Il bello è, però, che a nessuno viene in mente di verificare, già a livello di concorsi per l’assunzione, se i candidati padroneggino la lingua italiana, che, almeno per ora, è ancora la lingua ufficiale del nostro Cantone ed è nel contempo la lingua nella quale è impartito l’insegnamento. Non è sufficiente, credo, prendere atto che si sia ottenuto l’attestato di maturità con una nota sufficiente in italiano: perché la lingua usata per insegnare – foss’anche la matematica o la geografia – non può essere incerta, sciatta e rinsecchita. Ancora una volta, dunque, converrebbe sincerarsi cosa ci sia dietro i diplomi: forse una solida competenza, forse solo la capacità di aver superato indenne un po’ di esami, benché di livello universitario. Regola che, è meglio ricordarlo, dovrebbe valere anche per tutto il resto, comprese le specifiche competenze per insegnare e l’indispensabile tensione etica per applicare almeno con decoro il principio di educabilità.