Con tutte le volte che ho scritto peste e corna dei livelli A e B della scuola media e di tutte le forme di selezione più o meno dissimulata che avvinghiano la nostra scuola come una malerba, sono naturalmente favorevole all’iniziativa parlamentare dei Verdi, che vuole abolire i livelli nel secondo biennio: anche se poi bisognerà vedere quel che ciò potrà significare. Si fa in fretta a togliere, ma bisognerebbe avere le idee in chiaro su dove si vuole andare, ciò che non è per nulla evidente, al di là delle solite dichiarazione in perfetto stile politichese. Il consigliere di Stato Manuele Bertoli ha subito dichiarato che vale la pena discuterne: «Qualcosa che non funziona effettivamente c’è. Il tema quindi non è eludibile e non può essere liquidato con una presa di posizione dipartimentale. La riapertura del dibattito sulla scuola media è essenziale». Aggiungerei: su tutta la scuola dell’obbligo, visto che con HarmoS inizierà persino due anni prima, a quattro anni. Però è ormai cominciato il teatrino della politica istituzionale, quella che volentieri fa in modo di non guadagnarsi la P maiuscola. Generazione Giovani, il movimento giovanile del PPD, ha già reagito «esprimendo stupore e contrarietà verso un’iniziativa che se approvata, farebbe solo del male alla qualità della formazione dei giovani ticinesi». Perché tanto sbigottimento affidato a un comunicato stampa, appena poche ore dopo la presentazione dell’atto parlamentare? Scrivono gli stessi giovani del PPD: «A spingere la stesura di un comunicato stampa ci ha pensato il Consigliere di Stato On. Manuele Bertoli che, a fronte delle sue prime reazioni, sembra purtroppo sostenere la tesi dell’abbandono dei gruppi differenziati d’insegnamento nelle materie di matematica e tedesco». Si guardi attentamente quel «purtroppo», che non lascia presagire nulla di buono nell’ipotesi che si apra un utile dibattito – e tenuto conto che nessuno può tirarsi fuori da una situazione che disgraziatamente è congenita: perché c’è davvero qualcosa che non gira come dovrebbe. Mentre scrivo son trascorsi solo pochi giorni dalla presentazione della proposta dei Verdi, ma è già polemica. Magari, quando la rubrica apparirà, altri pronunciamenti avranno contribuito a esporre posizioni più o meno precostituite, secondo i dogmi di ogni partito, movimento o associazione.

Eppure quando la deputata Francesca Bordoni Brooks, sul Corriere del 4 aprile, aveva buttato un pesante sasso nello stagno, proponendo di «dividere questa scuola media unica per passare a due scuole medie, una che porti al liceo e una che porti alle scuole professionali», nessuno era insorto con uguale tempismo e toni da vigilia dell’apocalisse. Sarà stucchevole, ma viene in mente la nota battuta attribuita ad Andreotti: a pensar male degli altri si fa peccato, ma spesso ci si indovina. In altre parole: vuoi vedere che il mantenimento dell’attuale scuola media, magari con un inasprimento delle regole per separare il grano dal loglio, trovi molti più consensi di quel che non si scriva e si dica, da destra a sinistra e ritorno? In fondo, tanto per fare un esempio, la scuola media, classe 1974, era nata coi livelli A e B, ma senza la nota di condotta e i mezzi punti per valutare le diverse materie. A pochi anni dalla sua generalizzazione, però, la nota di condotta e i mezzi punti erano stati riabilitati se non a furor di popolo, almeno a furor d’insegnanti. Di grazia: qualcuno è in grado di dire in maniera comprensibile a che serve la nota di condotta, questa specie di casellario giudiziale ante litteram? E qualcuno sa spiegare, con la dovuta trasparenza, qual è la differenza tra un 4½ e un 5? Mi verrebbe da dire che le cose o si sanno o non si sanno: il resto son solo diavolerie scolastiche, fumo negli occhi per convincerci che le note siano un fatto oggettivo e scientifico. E pensare che siamo solo all’inizio dell’opportuna contesa: c’è da credere che la discussione sull’iniziativa verde riserverà tanti momenti spassosi, a cavallo tra farsa e tragedia, a seconda delle diverse sensibilità.

Archivi tag: Regole del gioco

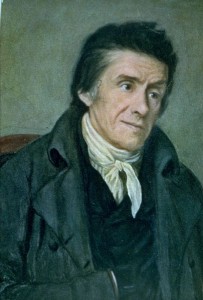

«Pestalozzi! Chi era costui?», ruminava tra sé il giovane maestro

Con una certa sorpresa, negli scorsi giorni ho ricevuto diversi messaggi di apprezzamento in seguito all’ultimo articolo comparso in questa rubrica, in cui sostenevo che se la scuola è una cosa seria non può espellere i suoi allievi problematici. Mi riferivo, naturalmente e in primo luogo, alla scuola dell’obbligo, per dire che se un allievo assume comportamenti strafottenti e aggressivi, attraverso l’espulsione gli si suggerisce implicitamente che, in fondo, andare a scuola non è poi così importante. Non mi sembra una proposta di chissà quale originalità, anche se è pur vero che la gestione dei cosiddetti casi difficili tende sempre più all’esclusione piuttosto che all’integrazione. Eppure la storia della pedagogia e della scuola ci dice proprio il contrario. Johann Heinrich Pestalozzi, nel 1799, accoglieva a Stans gli orfani della rivoluzione francese, bambini e ragazzi allo sbando: «Questi ragazzi erano nella condizione alla quale conduce in generale necessariamente l’estrema degenerazione della natura umana. Molti di essi arrivavano affetti da scabbia così inveterata da poter appena camminare, molti con le teste piagate, molti con stracci carichi di insetti, molti magri come scheletri, gialli, ghignanti, con occhi pieni d’angoscia e con fronti cariche di rughe della diffidenza e della preoccupazione, alcuni pieni di audace sfrontatezza, abituati alla mendicità, all’ipocrisia e ad ogni falsità, altri oppressi dalla miseria, pazienti ma sospettosi, incapaci di amore e timorosi. […] Dovunque pigra inazione, insufficiente esercizio delle loro facoltà spirituali e delle loro attitudini fisiche essenziali. Appena uno su dieci conosceva l’abc. Di altre conoscenze scolastiche e di altri mezzi essenziali di educazione non era neppure il caso di parlare». Questa la situazione, da far tremare i polsi a ogni educatore: ma Pestalozzi conduce la sua battaglia per educarli, perché l’educazione è per lui un obiettivo morale.

Con una certa sorpresa, negli scorsi giorni ho ricevuto diversi messaggi di apprezzamento in seguito all’ultimo articolo comparso in questa rubrica, in cui sostenevo che se la scuola è una cosa seria non può espellere i suoi allievi problematici. Mi riferivo, naturalmente e in primo luogo, alla scuola dell’obbligo, per dire che se un allievo assume comportamenti strafottenti e aggressivi, attraverso l’espulsione gli si suggerisce implicitamente che, in fondo, andare a scuola non è poi così importante. Non mi sembra una proposta di chissà quale originalità, anche se è pur vero che la gestione dei cosiddetti casi difficili tende sempre più all’esclusione piuttosto che all’integrazione. Eppure la storia della pedagogia e della scuola ci dice proprio il contrario. Johann Heinrich Pestalozzi, nel 1799, accoglieva a Stans gli orfani della rivoluzione francese, bambini e ragazzi allo sbando: «Questi ragazzi erano nella condizione alla quale conduce in generale necessariamente l’estrema degenerazione della natura umana. Molti di essi arrivavano affetti da scabbia così inveterata da poter appena camminare, molti con le teste piagate, molti con stracci carichi di insetti, molti magri come scheletri, gialli, ghignanti, con occhi pieni d’angoscia e con fronti cariche di rughe della diffidenza e della preoccupazione, alcuni pieni di audace sfrontatezza, abituati alla mendicità, all’ipocrisia e ad ogni falsità, altri oppressi dalla miseria, pazienti ma sospettosi, incapaci di amore e timorosi. […] Dovunque pigra inazione, insufficiente esercizio delle loro facoltà spirituali e delle loro attitudini fisiche essenziali. Appena uno su dieci conosceva l’abc. Di altre conoscenze scolastiche e di altri mezzi essenziali di educazione non era neppure il caso di parlare». Questa la situazione, da far tremare i polsi a ogni educatore: ma Pestalozzi conduce la sua battaglia per educarli, perché l’educazione è per lui un obiettivo morale.

E così altri personaggi chiave della storia della pedagogia: Jean-Marc Gaspard Itard, medico ed educatore, studiò il caso del ragazzo selvaggio dell’Aveyron, quello del bel film di François Truffaut, studio sul quale baserà gran parte della sua opera; Janusz Korczak, che nel 1942 rifiutò di abbandonare i “suoi” ragazzi nell’orfanotrofio del ghetto di Varsavia e svanì con loro a Treblinka, lasciò fondamentali insegnamenti sui diritti dei bambini e ideò dei formidabili approcci per insegnare a dominare le proprie pulsioni; e ancora, Don Lorenzo Milani, a Barbiana, cercava di istruire ed educare i figli delle classi più popolari in un’epoca in cui erano per lo più destinati all’analfabetismo. Si tratta, assieme a tanti altri, di uomini e donne che costituiscono uno straordinario patrimonio di idee, proposte ed esperienze che ogni insegnante della scuola dell’obbligo dovrebbe conoscere a menadito e conservare in uno speciale scomparto della sua «cassetta degli attrezzi».

Da almeno trent’anni, pur tuttavia, la formazione degli insegnanti ha preso altre vie. Messe in soffitta la pedagogia, la sua storia e la vecchia didattica generale, oggi van di moda le didattiche disciplinari e super specializzate, con quel loro sinistro profilo tecnologico che, in classe, si trasformano in tecnocrazia, anche per l’assenza di un fondamento etico che, semmai, le sappia concertare in un solido progetto educativo. Pestalozzi era molto sensibile alle varie dimensioni dell’educazione, ch’egli divideva in tre gruppi fondamentali: la testa, il cuore e le mani. Per le moderne scienze dell’educazione sembrerebbe che tutto ciò sia un inutile ciarpame, anche se i ragazzi difficili di oggi non sono neanche l’ombra sbiadita degli orfani di Stans. Insomma: studiare da maestro senza conoscere Pestalozzi è come per un fisico ignorare Einstein. Ma pare che nella scuola di oggi ciò sia possibile: con quali risultati, ottimisticamente, staremo a vedere.

Quando la scuola non sa più che pesci pigliare

Il Gran Consiglio zurighese ha recentemente modificato la sua legge scolastica: chiamato ad esprimersi sulle sanzioni da adottare nei confronti degli scolari più indisciplinati, il parlamento ha inasprito le norme sull’espulsione, spostando il periodo massimo da quattro settimane a tre mesi. «L’associazione dei docenti zurighesi, categoria alle prese con un numero crescente di casi difficili, ha accolto la riforma favorevolmente». Fin qui la notizia. Stupisce l’amplificazione della sanzione, che suggerisce come il limite precedente di un mesetto scarso aveva manifestato tutta la sua inefficacia. Durante un’interessante serata proposta recentemente a Locarno dall’Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale, sul tema degli insegnanti in difficoltà, l’illustre pedagogista francese Philippe Meirieu ha osservato, con una certa arguzia, che a scuola non è mai mancata l’occasione per annoiarsi. Solo che una volta ci si annoiava educatamente, mentre oggi è facile che il tedio si manifesti con comportamenti aggressivi contro l’insegnante, i compagni e le cose. È però chiaro che una sanzione, come l’allontanamento, perde tutto il suo potere dissuasivo nel momento in cui il colpevole non riconosce più come importante il fatto di frequentare la scuola, e magari di imparare e riuscire nello studio. Vi sono senz’altro delle cause interne alla scuola stessa; ma è anche abbastanza evidente che al giorno d’oggi il sapere, la cultura, la riuscita negli studi non sono più valori socialmente spendibili e riconosciuti. Per affermarsi come cittadino adulto sono altri i valori veicolati dalla società: la furbizia, la disinvoltura, l’aggressività, la faccia tosta, un bel corpo. Ci sono professioni che rendono ricchi senza bisogno di far capo agli inutili orpelli della conoscenza e della cultura. Come se non bastasse, ci si potrebbe chiedere se la scuola di oggi, così utilitaristica e sempre più votata a rispondere alle esigenze del mondo economico, sia ancora in grado di produrre cultura. Eppure è questo che la scuola dovrebbe fare: produrre cultura, che è una combinazione straordinaria di nozioni e competenze.

La tradizionale punizione, che si manifesta con una gamma che va dal rimbrotto all’espulsione, è utile solo se il «colpevole» riconosce il progetto della scuola e vi aderisce. Paradossalmente il fatto di allontanare un allievo dalla scuola perché la prende a calci finisce col rendergli un favore e magari creargli l’aura di eroe di fronte ai suoi pari. Certo, la classe ritroverà un po’ di tranquillità; nel contempo l’espulso dedurrà che la frequenza non è poi così importante e costruirà egli stesso la sua scuola: quella dell’arte di arrangiarsi che, in condizioni estreme di esclusione sociale (e assai spesso, in questi casi, familiare), può facilmente spianare la strada verso la criminalità. E allora? Ci si potrebbe chiedere, ad esempio, se il rimedio non potrebbe risiedere in un intelligente supplemento di scuola, proprio per evidenziarne l’importanza. Rompi le scatole durante la lezione di scienze, ti dai al turpiloquio e fai lo scemo, insulti l’insegnante e, perché no?, lo aggredisci fisicamente? Va bene. Ti condanno a seguire un corso parallelo di filosofia, di letteratura, di storia, di diritto e di storia dell’arte. Non ti farò esami e non ti darò note, non sarà un corso che avrà ricadute dirette sulla pagella. Però, ragazzo mio, ti obbligherò a stare un po’ di ore sui libri, ti farò scrivere e pensare, discuterò con te, cercherò di capire da dove vengono la tua avversione e il tuo odio. Il tutto potrebbe durare anche più dei tre mesi della sospensione; ma, come minimo, non sarai stato in giro a oziare e a delinquere. Insomma: se la scuola è una cosa seria, tanto vale essere conseguenti e credere fermamente che nessuno possa essere condannato prima del tempo a restare una bestia. La scuola pubblica deve educare e integrare, invece di decretare l’emarginazione di chi, solitamente, emarginato lo è già.

A scuola per il piacere di apprendere

È indubbio che la scuola – soprattutto quella dell’obbligo – sta vivendo un po’ in tutto il mondo occidentale una crisi di identità che si manifesta attraverso un dibattito, a volte conflittuale, tra i partigiani dell’utilitarismo e del darwinismo educativo, e chi invece continua a credere nel potere liberatorio del pensiero e dell’educazione, allo scopo di forgiare cittadini consapevoli, competenti e democratici.

Da diversi anni la Conferenza dei Direttori degli istituti scolastici comunali del Cantone Ticino persegue un percorso di formazione e di riflessione che intende contribuire allo sviluppo di una politica scolastica basata sulla convinzione che a scuola sia più importante capire che riuscire, e che in tal senso la scuola deve diventare un luogo dove l’allievo possa sbagliare senza rischi (Philippe Meirieu, 2004). Analogamente è importante che la scuola recuperi il piacere di acquisire anche ciò che non è immediatamente spendibile: la padronanza della lingua italiana e del suo sterminato retroterra culturale, «per pensare, sentire ed essere»; le basi del linguaggio matematico, che favoriscono la speculazione intellettuale e lo sviluppo del pensiero razionale; la conoscenza della storia, delle arti e della cultura, affinché ognuno possa costruire la sua identità e contribuire con piena coscienza allo sviluppo della nostra società e alla realizzazione delle istanze di giustizia e di libertà (Legge della scuola, 1990).

Scarica “A scuola per il piacere di apprendere” in formato PDF

Nel grande emporio della formazione

Sul Corriere del 26 marzo, Saverio Snider ha chiosato con sarcasmo la notizia, rimbalzata sin qui dall’oberland zurighese, secondo cui “…un liceo di Wetzikon ha deciso di lanciare un «progetto pilota» sul fronte pedagogico: lezioni senza docente per promuovere l’apprendimento individuale. Gli allievi riceveranno una lista di compiti e obiettivi didattici e dovranno sbrogliarsela da soli; gli insegnanti saranno presenti per assisterli solo per un’ora settimanale (invece delle odierne tre o quattro), salvo ovviamente essere raggiungibili tramite posta elettronica”. Ironia a parte, la pensata non è così peregrina come sembra, in un’epoca in cui la scuola è sottoposta a pressioni di varia estrazione, nell’intento sempre più appariscente di trasformare un’istituzione al servizio del Paese in un immenso emporio dell’istruzione, dove molti vorrebbero che ognuno potesse servirsi secondo i suoi bisogni più istintivi e immediati.

Stando a quanto scrive Snider, la trovata non ha alcun obiettivo didattico, ma risponde solo a una ragione economica, quella di risparmiare sui salari. Ma la Municipalità di Wetzikon potrebbe inconsapevolmente aver scoperto l’uovo di Colombo del liberismo applicato all’istituzione scolastica: in fondo se non fosse per gli insegnanti e l’apparato burocratico dei diversi dipartimenti dell’istruzione, non vi sarebbero altri impedimenti sulla strada dei programmi à la carte, dell’energico aumento del numero di allievi per classe e dell’applicazione di una vera selezione, per separare i meritevoli dagli incapaci. Nell’800 la borghesia laica e liberale si era battuta aspramente contro il clero, per sottrarle il potere dell’educazione dai fanciulli e dei giovani, che la chiesa esercitava pro domo sua. Anche perché – come ricordava Diego Erba in un recente articolo su La Regione – “la democrazia s’impara soprattutto praticandola in famiglia, negli istituti scolastici e quindi nella società”. Quella lotta ha portato all’edificazione della scuola repubblicana, che è scuola di tutti, grazie all’impegno di persone che credevano nella democrazia. Ancora tre anni fa, in occasione della votazione sulla proposta di sussidio alle scuole private, c’era stata una corsa all’evocazione dello spirito fransciniano, per sottolineare i pericoli di una scuola consegnata nelle mani degli interessi privati.

Come sembrano lontani, quei tempi! Non passa giorno senza che i neo-liberisti nostrani si scaglino contro la scuola e i suoi insegnanti, descritti come una casta di sfaccendati pieni di privilegi, che servono a poco e che, soprattutto, costano un patrimonio. Insomma: i poteri forti sono stufi di questa scuola che, nelle intenzioni del Parlamento, dovrebbe promuovere “…lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre più le istanze di giustizia e di libertà”: quante frottole… In tal senso la proposta di Wetzikon di togliere dai piedi un bel po’ di insegnanti è una trovata formidabile, perché fa risparmiare un sacco di soldi e, soprattutto, non implica la dispendiosa perdita di tempo per accrescere le competenze di chi potrà benissimo guadagnarsi da vivere senza troppe nozioni. Anzi, a questo punto converrebbe estendere la riforma anche a tutta la scuola dell’obbligo: pochi insegnanti affiancati da un numero adeguato di sorveglianti – che costano poco e si potrebbero benissimo reclutare tra i genitori – favorirebbero in tempi brevi la metamorfosi della scuola che conosciamo in un grande supermercato della formazione, dotato beninteso di regolare mensa e organizzato attorno a proposte formative variegate: inglese, matematica, biologia e letteratura; ma anche bricolage, pallacanestro, origami e cucina. A libera scelta, con buona pace della democrazia e dell’integrazione sociale e culturale.