Il 4 luglio è un giorno di festa nazionale negli Stati Uniti. Si commemora la dichiarazione di indipendenza delle tredici colonie britanniche dal Regno di Gran Bretagna, redatta e approvata il 4 luglio 1776. Il 14 luglio è un giorno di festa nazionale in Francia. Si commemora la presa della Bastiglia del 14 luglio 1789.

Anche in Svizzera c’è un giorno di festa nazionale: è il 1° agosto. Si commemora una leggenda.

La leggenda anziché la Storia

Secondo un documento scritto in latino, Fatto l’anno del Signore 1291, al principio del mese d’agosto, ritrovato verso la metà del XVI secolo e oggi custodito nel Museo dei Patti Federali a Svitto, in quell’anno e in quei luoghi sarebbe nata la Confederazione elvetica.

Si legge nel primo volume del manuale per la scuola media – «La Svizzera nella storia», 2013 – che Le leggende raccontano che i governatori inviati dagli Asburgo nei territori dei Waldstätten schiacciano gli abitanti sotto il peso delle tasse e li trattano con severità. Stanchi delle ingiustizie, i rappresentanti delle comunità si incontrano di nascosto sul praticello del Grütli, situato nel territorio di Uri, e giurano di aiutarsi reciprocamente e di cacciare i nemici della patria. Gli artefici principali sono Walter Fürst di Uri, Werner Stauffacher di Svitto e Arnoldo di Melchtal di Untervaldo, conosciuti come i Tre Svizzeri.

Tutto, insomma, sarebbe partito da lì. Ha scritto lo storico Thomas Maissen:

Il Patto del 1291 non venne sancito sul Grütli. Comunque sia è decisamente improbabile che i capi di Uri, Svitto e Nidvaldo (Obvaldo non faceva parte di questo Patto) si accollassero la fatica di un viaggio che li avrebbe portati su un prato isolato, visto che potevano incontrarsi anche in un centro abitato. Non dovevano nascondersi: il loro patto non era un complotto segreto come il giuramento del Grütli (Rütlischwur) sublimato dall’ardore poetico di Friedrich Schiller. Inoltre, anche se si fosse mai verificato il giuramento del Grütli, quest’ultimo non avrebbe avuto nulla a che vedere con il Patto del 1291. Il modello schilleriano non aveva nozioni di questo Patto: non se ne riscontra menzione né nell’illuminista Johannes von Müller, né tanto meno nella sua fonte, l’umanista Aegidius Tschudi, e neanche nel testo in possesso di Tschudi, il tardo-medievale Libro bianco di Sarnen (Weisses Buch von Sarnen) redatto dal landscriba Hans Schriber. Qui mancava una datazione per il giuramento del Grütli che Tschudi – consapevole del potere suggestivo delle date certe – andò quindi a collocare cronologicamente il «mercoledì precedente il giorno di S. Martino», cioè l’8 novembre 1307, seguito a ruota da von Müller. Il giuramento del Grütli, «da cui ebbe origine la Confederazione» (Tschudi), non fu però un patto federale (Bundesbrief).

Anche qui in Ticino i discorsi dei politici, in occasione della festa nazionale, fanno spesso riferimento ai miti: il giuramento del Grütli, Guglielmo Tell, la Willensnation, la neutralità, il Sonderfall, forse anche perché parlare dell’attualità – per esempio della nostra la tradizione umanitaria – ti fa finire sulla griglia della destra nazional-conservatrice, che è invece un buon serbatoio ove guadagnare voti. Senza voler fare statistiche, è successo anche quest’anno.

Verso la nascita della Svizzera moderna

In realtà la Svizzera moderna nasce nel XIX secolo, passando attraverso la guerra civile del Sonderbund. «Nel 1845, quando i sette cantoni cattolici conservatori di Lucerna, Uri, Svitto, Untervaldo, Zugo, Friburgo e Vallese si riunirono in un’associazione difensiva che si proponeva in primo luogo di salvaguardare la religione cattolica e la sovranità cantonale, i liberali vi videro una nuova alleanza separata, detta in tedesco Sonderbund, termine che in seguito si impose. La crisi si aggravò e, nel 1847, sfociò in una guerra civile». La citazione tra virgolette viene dal Dizionario Storico della Svizzera, che dedica una dettagliata voce alla questione del Sonderbund.

C’è peraltro un gustoso aneddoto citato dallo scrittore Arnaldo Alberti.

Si sa che la storia è sempre stata scritta dai vincitori e i ticinesi, nel Sonderbund, erano fra questi ma in una situazione particolare. E la storia non la scrissero, per umiltà o vergogna, o per entrambe le cose. Fatto sta e per farla breve, i nostri soldati inviati dal generale Dufour sul Gottardo ad affrontare gli urani, appena videro spuntare le loro teste a settentrione del laghetto del passo, si precipitarono in una disordinata fuga giù per le valli del Ticino superiore. […] Il colonnello Luini, comandante del reggimento ticinese, non condivise la triste sorte dei suoi militi. Si racconta che passò la notte che precede la disfatta in dolce e trasgressiva compagnia a Lugano.

Ci sono altre date significative e determinanti in quella prima metà del XIX secolo: la Repubblica Elvetica (1798), l’Atto di mediazione (1803), il Patto federale (1814), il Congresso di Vienna (1815) e, infine, la Costituzione federale del 1848, che fu la prima legge fondamentale della Confederazione scelta dal popolo svizzero e fece della Svizzera della seconda metà del XIX sec., dopo il fallimento dei moti rivoluzionari dei Paesi vicini, un’isola democratica e repubblicana nel cuore dell’Europa delle monarchie [cit. dal Dizionario Storico della Svizzera].

Cosa c’entra la scuola?

A suo tempo mi ero occupato con meraviglia ed entusiasmo della pubblicazione del manuale scolastico La Svizzera nella storia, uscito in due volumi nel 2013 (Dalla preistoria al XVI secolo) e nel 2014 (Dal XVII secolo a oggi).

Ne avevo parlato sul Corriere del Ticino: La storia nella scuola e la Svizzera nella storia e «La Svizzera nella storia», un manuale scolastico di gran pregio.

Nel primo volume gli autori si soffermano diffusamente sulla Confederazione svizzera dalle origine alla Riforma, partendo proprio dalla questione riassunta nella prima sezione – Tra storia e mito, coi capitoli Il patto del 1291, Le comunità contadine, Le comunità alpine e i contrasti con gli Asburgo e Guglielmo Tell e i miti sulla nascita della Confederazione.

In particolare, quest’ultimo capitolo lancia molte piste di riflessione e, nel contempo, chiarisce bene i due concetti fondamentali di Storia e di mito. Le narrazioni legate alle origini dei popoli – scrivono – sono spesso caratterizzate da miti e leggende dinanzi ai quali lo storico deve chiedersi che cosa ci sia di vero sulla base dei documenti a disposizione.

Propongono poi la lettura di due diverse versioni della leggenda dell’eroe nazionale, Guglielmo Tell. La prima è tratta da un manuale di storia svizzera – usato nella Svizzera italiana fino ai primi anni ’60; la seconda appartiene invece al racconto Guglielmo Tell per la scuola, dello scrittore svizzero Max Fisch, pubblicato in italiano da Einaudi nel 1973 (l’originale in tedesco è del 1971).

Così scrivono gli autori del manuale a conclusione del capitolo:

Le leggende raccontano che i governatori inviati dagli Asburgo nei territori dei Waldstätten schiacciano gli abitanti sotto il peso delle tasse e li trattano con severità. Stanchi delle ingiustizie, i rappresentanti delle comunità si incontrano di nascosto sul praticello del Grütli, situato nel territorio di Uri, e giurano di aiutarsi reciprocamente e di cacciare i nemici della patria. […] Secondo la tradizione i confederati si ribellano, attaccano i castelli e li distruggono. Per annunciare la cacciata dei balivi e l’ottenimento della libertà, vengono accesi dei fuochi sulle montagne.

La congiura dei Tre Svizzeri sul praticello del Grütli, le vicende di Guglielmo Tell, l’assalto ai castelli e la liberazione dagli oppressori appaiono per la prima volta in un volume compilato attorno al 1470 e noto come il Libro bianco di Sarnen. I racconti vengono dunque scritti più di 160 anni dopo gli avvenimenti. L’episodio della mela è sicuramente di origine nordica. I nomi dei luoghi sono esatti e i castelli sono realmente esistiti, ma la loro distruzione violenta non è testimoniata dagli scavi archeologici. Gli storici hanno provato l’esistenza di alcuni personaggi dei racconti attorno al 1300, mentre di altri non ci sono tracce e su Tell il mistero resta fitto. Infine, la balestra è largamente diffusa in quell’epoca.

Nel 1804 lo scrittore Friedrich Schiller con il dramma Guglielmo Tell e nel 1829 il compositore Gioachino Rossini con un’opera rappresentata la prima volta a Parigi e che si ispira a Schiller, diffondono l’immagine dell’eroe, simbolo di libertà contro i tiranni.

Sull’edizione del 27 luglio 2021 del settimanale Cooperazione è apparsa un’interessante intervista al prof. Maurizio Binaghi, presidente dell’Associazione ticinese degli insegnanti di storia – La Svizzera non è un Sonderfall – che parla pure del manuale per le scuole medie e dell’uso politico dei miti di fondazione della confederazione.

Il capitolo sulle origini della Confederazione è già oggetto di revisione. Come mai?

Nel 2015, in occasione dell’anniversario della battaglia di Marignano, è emerso lo iato tra la verità storica e l’uso della storia veicolato dalla politica. Emblematico, lo scontro tra lo storico Thomas Maissen e Christoph Blocher. La revisione del capitolo sulla genesi della Svizzera, su cui stiamo lavorando, è necessaria proprio per declinare la dimensione storica e quella dei miti. E qui è fondamentale l’apporto dei Cultural Studies e della storia della mentalità e delle rappresentazioni, che ci insegnano l’importanza della costruzione identitaria.

E ancora:

Perché ancora oggi sono evocati e creduti dall’opinione pubblica come eventi storici?

Perché negli ultimi due secoli la Confederazione è stata condizionata da diversi periodi di crisi. […] La forza dei miti e di una certa visione federale della storia, che ha molto condizionato gli studi, ha portato a considerare l’antica Confederazione del 1291 come un “precursore” della Svizzera federale del 1848, deformando il passato ad immagine del presente. Insomma, una narrazione storpiata degli eventi.

L’insegnamento della storia nella realtà della scuola

Ho più volte scritto che l’importanza dell’insegnamento della storia presenta una manifesta contraddizione tra ciò che si dice di fare e ciò che, per contro, è realmente possibile fare.

I due volumi che costituiscono il manuale per la scuola media – il cui editore è il Dipartimento dell’Educazione, della cultura e dello sport (DECS) – si propongono, come si legge nell’Introduzione, di «inserire pienamente la storia nazionale nel processo politico, economico, sociale e culturale dell’Europa e del mondo», così che «il manuale si orienta verso un altro tipo di impostazione: la Svizzera non come risultato di un caso isolato, ma punto di arrivo di una rete di relazioni che hanno condizionato e favorito determinate scelte al posto di altre». I contenuti sono coerenti con la dichiarazione di partenza e chiari nell’esposizione, con un ottimo equilibrio tra descrizioni, documenti, illustrazioni, fotografie, carte, voci di glossario, proposte di approfondimento, esercizi e corposi riferimenti alla nostra storia, che esce quindi dal Sonderfall per entrare nella storia dell’Europa.

In questo senso la revisione del capitolo sulle origini della Confederazione è un atto di grande onestà e sensibilità intellettuale: perché quel capitolo del manuale dedicato alla nascita della Svizzera già oggi non dà adito a dubbi sull’importanza della realtà storica, che è assai diversa dal mito, peraltro forgiato e poi consolidato in tempi assai recenti.

Parallelamente il DECS è pure il responsabile del Piano di studio della scuola dell’obbligo. Il Capitolo dedicato a Storia ed educazione civica stabilisce una lista di Saperi irrinunciabili. Cito dal documento: alla fine della scuola media l’allievo dovrebbe essere in grado di:

-

- conoscere, nelle sue linee essenziali, la storia dell’umanità dalle origini ai giorni nostri e stabilire alcuni nessi fondamentali tra le varie epoche e le diverse civiltà;

- riconoscere varie tipologie di fonti primarie e comprendere alcune caratteristiche di ognuna di queste;

- problematizzare, analizzare e produrre una sintesi su un determinato argomento partendo da una documentazione variata;

- comunicare, dibattere, confrontare opinioni e punti di vista nel rispetto delle procedure democratiche; capire il valore della democrazia nel suo divenire storico, nel rispetto delle minoranze e dei diritti umani.

Ma quant’è il tempo scolastico a disposizione per raggiungere almeno questi “semplici” saperi irrinunciabili entro la fine dell’obbligatorietà scolastica?

La risposta si trova nel Regolamento della scuola media. L’insegnamento della storia dispone di due ore (scolastiche) settimanali dalla I alla III e di un’ora e mezza in IV. Poi ci sono alcuni complementi più strettamente legati alla civica. Lo stesso Regolamento specifica alcuni dettagli:

- L’insegnamento della storia e dell’educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia è impartito dal medesimo docente.

- L’insegnamento di un’ora settimanale della durata di 10 settimane è incluso nelle ore di storia ed è completato da una giornata organizzata dal docente di educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia, per un onere complessivo di 18 ore annue. La giornata è inclusa nelle 4,5 settimane di cui all’art. 46 cpv. 3.

- L’insegnamento si completa con 2.5 giornate organizzate dalla direzione di istituto, per un onere complessivo di 18 ore annue. Le giornate sono incluse nelle 4,5 settimane di cui all’art. 46 cpv. 3.

E cosa dirà mai ’sto cpv. 3 dell’art. 46? Lo si può scoprire qui, ma non chiarisce eventuali dubbi che potrebbero essere sorti.

Ecco come togliere tempo prezioso all’insegnamento della storia

Non si può infine scordare la votazione popolare del 24 settembre 2017, scaturita dall’iniziativa Educhiamo i giovani alla cittadinanza – Diritti e doveri, lanciata nel 2013 da un gruppo di cittadini. L’iniziativa chiedeva l’introduzione di una nuova materia di insegnamento, con un proprio testo e un proprio voto separati; tale materia dovrà essere obbligatoria e dovrà essere insegnata per almeno due ore al mese; onde evitare un aumento delle ore totali di insegnamento, e relativi costi, si propone di ricavare il tempo necessario dalle ore di storia.

L’avevo combattuta con molta convinzione e avevo riassunto le mie tante motivazioni in un articolo su questo sito: Ecco perché non si deve banalizzare l’educazione civica (02.09.2017, a pochi giorni dalla votazione).

L’iniziativa raccolse in pochi giorni migliaia di firme valide e, a fine maggio 2017, approdò in Parlamento, dove fu approvata a da una larga maggioranza. Ottenne ben 70 voti a favore su 84 deputati presenti. Per la cronaca, l’iniziativa raccolse il consenso di tutti i partiti con più di due deputati: La Destra (4 su 4 presenti), Lega dei Ticinesi (19/20), Liberali radicali (16/23), Popolari democratici (17/17), Socialisti (8/12) e Verdi (5/5).

Quasi l’80% dei parlamentari aveva così enfatizzato questa scuola dell’obbligo spezzettata in tante materie, ognuna coi suoi voti a fine anno.

Ma il comitato promotore non ritirò l’iniziativa, che finì davanti al popolo. Con una partecipazione al voto del 44%, l’iniziativa fu approvata dal 63% dei votanti: era nata una nuova disciplina scolastica, che sottraeva ore preziose all’insegnamento della storia. Ed era nata una nuova nota sul libretto, a far media con tutto il resto.

Il parlamento prima e il popolo dopo avevano chiarito che questa era (ed è) la concezione che hanno della Scuola pubblica e obbligatoria, al di là dei grandi enunciati di principio contenuti nella Legge della scuola.

Non può quindi meravigliare se a tenere in piedi la nostra leggenda nazionale siano proprio i retori del Primo agosto, perché è più facile raccontare fiabe che chinarsi seriamente e faticosamente sulla storia della Svizzera nella storia. Per impadronirsi dei saperi irrinunciabili che figurano nel piano di studio, bisognerebbe almeno non sottrarre all’insegnamento della storia il poco tempo disponibile.

Anche l’educazione alla cittadinanza si nutre della Storia.

Note

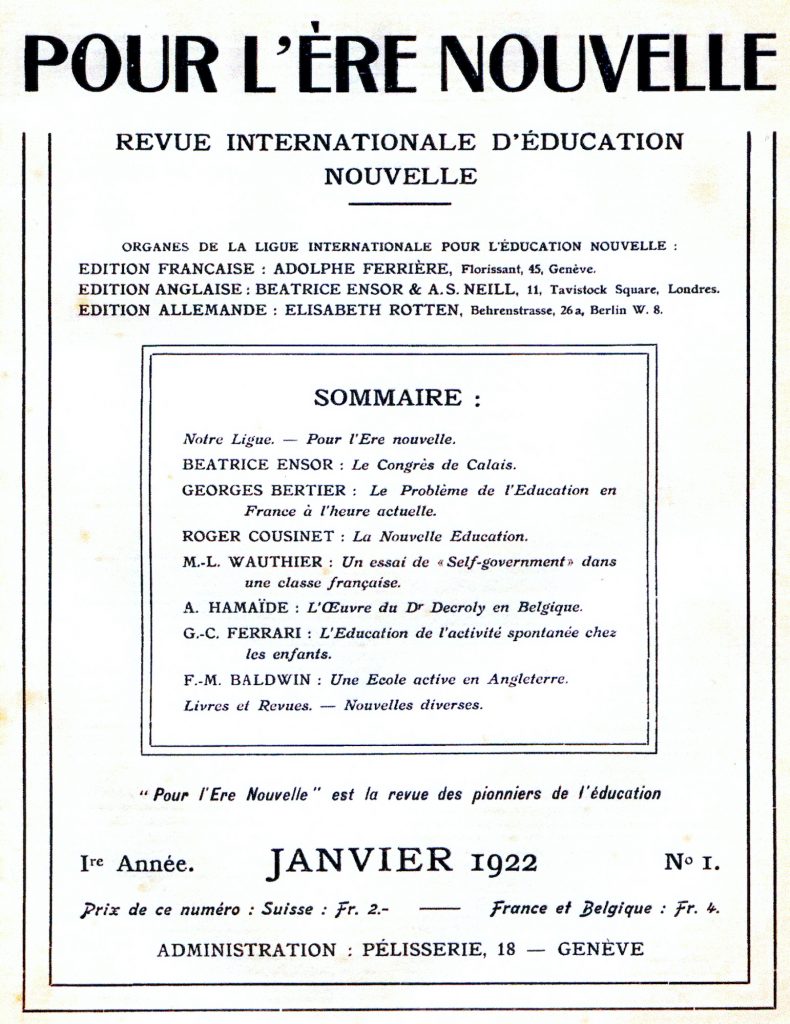

Le immagini sono tratte dal volume Guglielmo Tell, di Friedrich Schiller (1759-185), con tavole di Otto Baumberger, 1955: Zurigo, Edizioni Silva. Il dramma schilleriano in cinque atti fu rappresentato per la prima volta a Weimar il 17 marzo 1804.

La citazione di Thomas Maissen è tratta dal volume I miti svizzeri – Realtà e retroscena, pubblicato nel 2018 dall’editore Armando Dadò. Il brano qui riportato, che parla del patto del 1291, rimanda al discorso che Christoph Blocher, figura di spicco dello schieramento nazional-conservatore svizzero, pronunciò sul passo del San Gottardo il 1° agosto 2011 (qui lo si può leggere integralmente).

La citazione dello scrittore Arnaldo Alberti è tratta dall’articolo Com’è nata la Costituzione, in «La Regione», quotidiano della Svizzera italiana, 13.04.2020.