Sono tanti anni, ormai, che, a scadenze regolari, i nostri politici propagandano la formazione professionale come alternativa al liceo. Ho trovato qualche esempio nei miei appunti, ma ve ne sono naturalmente tanti altri.

- [Ci si può chiedere] «se non occorra sostenere maggiormente la via di una formazione professionale ancora troppo spesso (e a torto!) ritenuta di serie B» (Gabriele Gendotti, direttore del DECS, su ilCaffè del 30 agosto 2003).

- «La conoscenza è una virtù fondamentale e una premessa di libertà, un bene che è a prova di furto. Ma i percorsi formativi sono percorribili e di qualità anche in campo professionale». (Nicola Pini, vicepresidente del PLR, sul Corriere del Ticino del 29 novembre 2014).

- «È tempo di sottolineare in modo forte e chiaro che il percorso formativo professionale è di pari dignità rispetto alla formazione liceale». (PLRT, Risposta alla consultazione sul documento “La scuola che verrà” del 31 marzo 2017).

- «Chi ha una licenza con i livelli B, dopo la scuola dell’obbligo, si trova di fronte molte porte chiuse, fra cui anche quelle dell’apprendistato. A essere colpiti maggiormente sono i giovani con origine sociale bassa, che per esempio non possono permettersi i corsi di recupero per potersi assicurare il passaggio ai livelli A. Inoltre sono centinaia i ragazzi che sono a casa “a far nulla”, che hanno smesso di studiare e di cercare un impiego». (Presentazione del servizio del settimanale d’informazione “Falò” della Rsi Livelli da stress, 21 febbraio 2019).

- Per terminare, un’opinione dall’attualità: «Non tutti devono per forza andare al liceo in particolare in un paese dove il sistema formativo, grazie a tutta una serie di passerelle, permette, con impegno e capacità, di non arrivare mai in un vicolo cieco ma di avere sempre la possibilità di proseguire i propri studi». (Alex Farinelli su Opinione liberale dell’8 marzo 2019).

Intendiamoci: il nostro modello di formazione professionale – industriale, agraria, artigianale, artistica, commerciale… – è giustamente invidiato e ammirevole. Negli anni ho seguito la formazione professionale a volte un po’ per caso, altre per interesse o dovere di servizio. Ho sempre incontrato scuole e insegnanti competenti, sensibili e attenti. È un settore che, fors’anche per il contesto socio-economico in cui è immerso, ha saputo rinnovarsi costantemente, assai spesso senza troppi clamori.

Su laRegione del 2 e 3 marzo è apparso un articolo di grande interesse: Il peccato originale della scuola ticinese, di Gianni Ghisla, pedagogista a tutto tondo, grande conoscitore della formazione professionale in Ticino.

Quel è il peccato originale di cui parla?

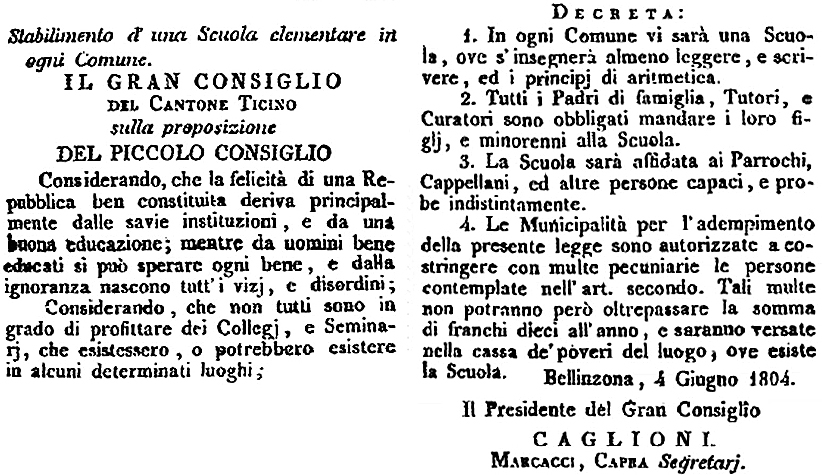

Nella storia del nostro Cantone – scrive – e in particolare della sua scuola c’è una sorta di peccato originale. Un peccato, forse tra altri, che a partire dalla fine dell’Ottocento ha dato luogo ad una crescente contaminazione del sistema formativo e, per certi versi, anche dell’economia e della cultura ticinesi. E quale sarebbe questo peccato originale? Alludiamo alla negligenza continua e costante di tutto ciò che ha riguardato la formazione professionale e quindi la preparazione dei giovani al mondo del lavoro. Parole forti? Può darsi. Ma la realtà storica parla un linguaggio che non lascia adito a dubbi.

E continua: Con sorprendente regolarità e continuità [ci] si imbatte in fatti significativi così come in messaggi, denunce e richiami di persone autorevoli che testimoniano inequivocabilmente del disinteresse e della trascuratezza nei confronti delle scuole professionali. Un terreno fertile su cui sono facilmente cresciuti tanti pregiudizi e una diffusa mentalità di diffidenza passiva e attiva che hanno prevalso di fronte agli sforzi di chi avrebbe voluto far crescere la formazione professionale. Occorre onestamente chiedersi: che ne sarebbe stato della formazione dei giovani al mondo del lavoro se non ci fosse stata una permanente e forte pressione da parte della Confederazione? Fermo restando che le dinamiche socioculturali hanno sempre un carattere di reciprocità, la noncuranza nei confronti del settore professionale della scuola non ha mancato di avere degli effetti negativi sullo sviluppo della nostra economia e sulla cultura ticinesi, da sempre propense a snobbare la formazione professionale considerandola o un impegno non redditizio o una scelta di second’ordine rispetto alle vie cosiddette accademiche.

Gianni Ghisla porta esempi storici, che confermano senza equivoci la presenza quasi innata del peccato, che è originale solo per una questione retorica.

Amara, ma non arrendevole, la sua conclusione: Non sarebbe forse maturo il tempo per un progetto di scuola ticinese che finalmente prenda sul serio l’insieme della società e delle sue esigenze, quelle sociali, quelle culturali e quelle del lavoro? Magari in questo modo si potrebbe riprendere il filo di una scuola del futuro di tutti e lasciarsi alle spalle il peccato originale.

Quei politici che predicano l’assoluta dignità della formazione professionale rispetto a quell’altra, solo apparentemente più “intellettuale”, hanno manifestamente ragione. Purtroppo, tuttavia, anche per tutto l’ultimo mezzo secolo nessuno ha dato segnali di voler creare un nuovo e diverso progetto di scuola ticinese. Lo sanno anche i più sprovveduti che il nodo gordiano del sistema è la scuola media, oggetto, sin dalla nascita, di continui aggiustamenti che non sanno in alcun modo prendere di petto un nuovo, diverso e indispensabile progetto di scuola dell’obbligo.

La scuola media – una riforma sacrosanta votata dal parlamento nel 1974 – era stata fortemente voluta dalle forze progressiste del Cantone, in primis socialisti e liberali-radicali. Nacque con tante buone scelte, ma anche con alcuni inevitabili compromessi, che avrebbero potuto restare transitori, mentre sono ancora lì. Per dirne una, gli ormai famigerati livelli, che hanno subito alcune mutazioni in questi 45 anni: ma sono sempre lì, irrinunciabili per troppi insegnanti e tantissimi politici, reperto vivente di ciò che si era voluto sopprimere con la riforma: il ginnasio, per chi si sarebbe iscritto al liceo o alla scuola magistrale, e la scuola maggiore per tutti gli altri.

C’è poi quell’altro peccato, di ben maggiore gravità.

Avevo scritto qualche anno fa: «L’insofferenza di taluni accademici nei confronti della formazione pedagogica è ormai una storia vecchia (…). Nel 1974 il nostro Parlamento, dopo una battaglia lunga e, in parte, estenuante, votò le Legge sulla scuola media, che cancellava le scuole precedenti, vale a dire la scuola maggiore e il ginnasio. La prima era una buona scuola, nella quale i maestri insegnavano; la seconda era una scuola selettiva, il cui obiettivo dichiarato era quello di selezionare i migliori (o i figli dei notabili) per mandarli alla scuola superiore e, poi, all’università. Nella prima c’erano i Maestri, preoccupati di insegnare; nella seconda i professori, che venivano dritti dritti dall’università – fatta eccezione per gli ultimi anni del boom demografico, dove si reclutava il personale come viene viene. In quell’ormai lontano 1974 il parlamento fu costretto ad accettare un pesante compromesso affinché la rivoluzionaria legge passasse: la scuola media unificata, che sarebbe diventata una realtà qualche anno dopo, prevedeva, dopo un primo biennio identico per tutti, i famigerati livelli A e B, poi confluiti in forme di selezione meno appariscenti, quali i corsi di base o quelli attitudinali in alcune discipline. Il guaio fu che, dopo aver ingoiato il compromesso, la nuova scuola fu presidiata da una moltitudine di insegnanti e direttori provenienti dal vecchio ginnasio: così che si finì per riconvertire i maestri della scuola maggiore in professori, invece che fare il contrario – e poco poté fare Franco Lepori, all’epoca capo dell’ufficio cantonale della neonata scuola, per fronteggiare i guasti dei politici, perpetrati con le loro nomine disinvolte» [Ma chi gliel’ha detto, a certa gente, di fare il professore?, Corriere del Ticino del 16.02.2011].

Prendiamo le scelte dei nostri quindicenni al termine della scuola dell’obbligo. La realtà, stringi stringi, è che al termine della scuola media solo poco più della metà degli allievi ha in mano i requisiti scolastici per scegliere la scuola media superiore (liceo o scuola di commercio) o una formazione professionale. A ciò si aggiunga che la SMS ha elevanti tassi di bocciatura, soprattutto nei primi due anni, e che La ripetizione dell’anno scolastico è consentita una sola volta nei primi tre anni (Regolamento delle scuole medie superiori, 2016).

Per uscire dal peccato originale, insomma, occorrerebbe ripensare da cima a fondo la scuola dell’obbligo, a partire da nuovi piani di studio, pensati per tutti gli allievi che dovranno ottenere la licenza della scuola dell’obbligo, una riforma che consenta a ognuno di conoscere a menadito i propri pregi e i propri difetti: serve cioè con urgenza una scuola che offra la possibilità di scegliere con la massima consapevolezza possibile come continuare la propria formazione di base.

L’obiettivo più nobile della scuola dell’obbligo è quello di gettare le basi per educare i cittadini di domani (L’unico e fondamentale senso della scuola dell’obbligo, Corriere del Ticino del 22.01.2019). A questa eccellenza appartiene pure l’esortazione socratica «Conosci te stesso», che può e deve iniziare già nell’età più tenera, per rafforzarsi e crescere nel corso di tutta la vita.

Così ci vogliono programmi scolastici che si nutrono di matematica, scienze naturali e discipline umanistiche. Ci vuole una scuola che tenda a formare e a educare, senza livelli e selezioni arbitrarie, ma con l’obbligo di dare a tutti gli allievi la più solida base culturale che ognuno può raggiungere a quell’età, ritenuto che c’è un’età anagrafica che coincide solo in parte con la vera età di sviluppo. Serve un nuovo paradigma del sistema scolastico, con insegnanti che sappiano lavorare insieme e uscire dalle pareti protettive (difensive) delle proprie aule, affinché gli allievi possano usufruire delle migliori capacità di ogni maestro. E servono delle équipe di docenti che siano in grado di dar vita a una differenziazione autorevole dell’attività quotidiana della e nella scuola. Serve dunque un istituto di formazione dei docenti in grado di garantire il rispetto delle finalità istituzionali, le competenze disciplinari e le capacità pedagogiche e didattiche.

Serve – senza nostalgia per un mondo che non c’è più – che la si smetta, tutti insieme, di pensare che una struttura nata due secoli fa possa continuare a stare in piedi solo con riformette che non toccano l’essenza della scuola dell’obbligo di oggi: come s’è fatto fin qui.

P. S.: alla fine bisognerà difendersi dai famosi Fachidioten, gli idioti specializzati, evitando che si riproducano, culturalmente, come topi. Con la scuola in salsa bolognese, quella del 3+2 (riservata quindi a chi abbraccerà una formazione terziaria), il liceo è diventato un coperchio per troppe padelle. Forse dopo la scuola media ci potrebbe essere qualcosa di diverso dal liceo e dalla scuola professionale. Forse si potrebbe inventare una terza via, fuori dalla logica dei politecnici e di talune facoltà universitarie di eccezionale livello scientifico.

Gianni Ghisla è autore, tra tante cose, del bel volumetto Un dialogo immaginario ma non troppo: breve storia della formazione professionale in Ticino attraverso i suoi protagonisti, vale a dire Luigi Brentani, Francesco Bertola e Vincenzo Nembrini, (2016, Bellinzona: Edizioni Casagrande). Dall’«Avvertenza» (p. 7): Questo libro sulla formazione professionale in Ticino ha uno statuto particolare: esso è infatti la versione ridotta di un corposo volume sulla formazione professionale in Svizzera di Emil Wettstein, Evi Schmid e Philipp Gonon tradotto e curato nell’edizione italiana da Gianni Ghisla. Ha quindi obiettivi di divulgazione e di sensibilizzazione verso un mondo scolastico sconosciuto a molti.

EMIL WETTSTEIN, EVI SCHMID, PHILIPP GONON, La formazione professionale in Svizzera Tipologie, strutture, protagonisti, Edizione italiana a cura di Gianni Ghisla, © 2016 IUFFP Lugano / www.iuffp.swiss (disponibile in formato elettronico sul sito internet dell’Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale e del Centro per la didattica universitaria).

P. S.: se poi qualcuno, giunto a questo punto, avesse ancora qualche minuto, consiglio di leggere un altro mio articolo del 2011, sempre nella stessa rubrica del medesimo quotidiano:

P. S.: se poi qualcuno, giunto a questo punto, avesse ancora qualche minuto, consiglio di leggere un altro mio articolo del 2011, sempre nella stessa rubrica del medesimo quotidiano: