Lo scopo di una partita di calcio è quello di segnare più reti dell’avversario. Nei canonici 90 minuti di durata di una partita, recuperi esclusi, è chiaro a ognuno quali sono le regole del gioco. È chiaro per gli arbitri, i giocatori e il pubblico – a meno che uno sia capitato per caso allo stadio, un po’ come se io andassi a una partita di baseball tanto per vedere, da turista, che aria si respira. Così, ad esempio, il fuori gioco è definito in termini molto precisi, e con altrettanta puntigliosità i «governanti e i parlamentari» del calcio stabiliscono con chiarezza quando si va alla rimessa laterale, cosa è lecito e cosa non lo è nei contrasti con l’avversario, quando si rischia l’espulsione o è necessario tirare un calcio di rigore. Poi, anche in questo caso come in tutte le umane vicende, non è possibile prevedere tutto. Così capita che un giocatore riesca a farla franca, o che il direttore di gioco si faccia turlupinare dall’attaccante che rantola sul terreno da gioco senza che nessuno l’abbia nemmeno sfiorato. Chi non ricorda il gol di Maradona con le mani al mondiale messicano del 1986?

La partita di calcio, ha detto qualcuno, è la simulazione di una battaglia, il cui scopo fondamentale è di vincere, divertendo e divertendosi, affinché altre battaglie possano essere combattute.

Le regole del gioco

Anche la scuola, mi si passi il paragone, potrebbe per certi versi assomigliare a una partita di calcio. Ma due differenze sono sostanziali. La prima è che la scuola – e mi riferisco alla scuola dell’obbligo – è una partita per la vita che si gioca una volta sola, soprattutto se non si ha avuto la fortuna di nascere con la camicia, nel ceto giusto. La seconda, ben più importante, è che le regole fondamentali sono tutt’altro che chiare, benché testi costituzionali, leggi, regolamenti, decreti, norme, programmi e via di seguito siano certamente più corposi dei regolamenti del calcio.

Prendiamo un esempio. I «Programmi per la scuola elementare» attualmente in vigore dicono a chiare lettere che vi sono alcuni obiettivi che tutti gli allievi devono raggiungere. «Gli obiettivi di padronanza – vi si legge a pagina 91 – indicano ciò che ogni allievo dovrebbe essere in grado di fare con sicurezza al termine del primo e del secondo ciclo. […] Gli obiettivi di padronanza costituiscono quindi un impegno che la scuola assume nei confronti degli allievi e delle loro famiglie, e svolgono, perciò, una duplice funzione: informano le famiglie e gli insegnanti dell’ordine scolastico successivo di ciò che deve considerarsi acquisito nel corso della scuola elementare; richiamano all’insegnante il dovere di prodigarsi perché anche gli allievi con maggiori difficoltà di apprendimento possano conseguire, per questi obiettivi, il livello di padronanza indicato.» Così, tra gli obiettivi di padronanza, troviamo cosa l’allievo dev’essere in grado di padroneggiare in scrittura alla fine della II elementare. Egli deve «Saper scrivere brevi testi, usando le parole appropriate, con frasi chiare nella costruzione e corrette nell’ortografia, limitatamente ai casi più semplici e senza esigere la sicurezza assoluta nell’uso delle doppie, dell’h nelle forme verbali, dell’apostrofo e dell’accento. Usare correttamente il punto, dimostrando ad esempio di saper inserire i punti mancanti in un semplice testo e di individuare le frasi di senso compiuto.»

Chiaro? Mica tanto, a dirla tutta. Quanto breve dovrà essere un breve testo? Quali saranno le parole appropriate e quali, invece, quelle non conformi? Fino a che punto ci si può spingere sul piano della correttezza ortografica? La soluzione più frequente è che ogni insegnante raffigura nella sua testa la soglia di padronanza, che equivale poi alla sufficienza (nota 4). A partire da quell’empirico punto di riferimento assegnerà poi le valutazioni verso il basso e verso l’alto (e sarebbe bello, una volta, leggere una chiara descrizione della soglia di padronanza, affiancata dalle sfumature che contribuiscono a gonfiare il misero quattro fino a farlo diventare un sei tondo tondo). Ora si tenga conto che già per assegnare la nota di italiano non ci si può limitare a verificare quest’unico obiettivo, ma bisogna dare una valutazione anche alle capacità orali, di ascolto e di lettura. La medesima operazione andrà ripetuta per ogni disciplina che richiede una nota – e, lo si può bene immaginare, le cose si complicano maledettamente mano a mano che passano gli anni di scuola e ci si avvicina alla quarta media.

La valutazione: un azzardo?

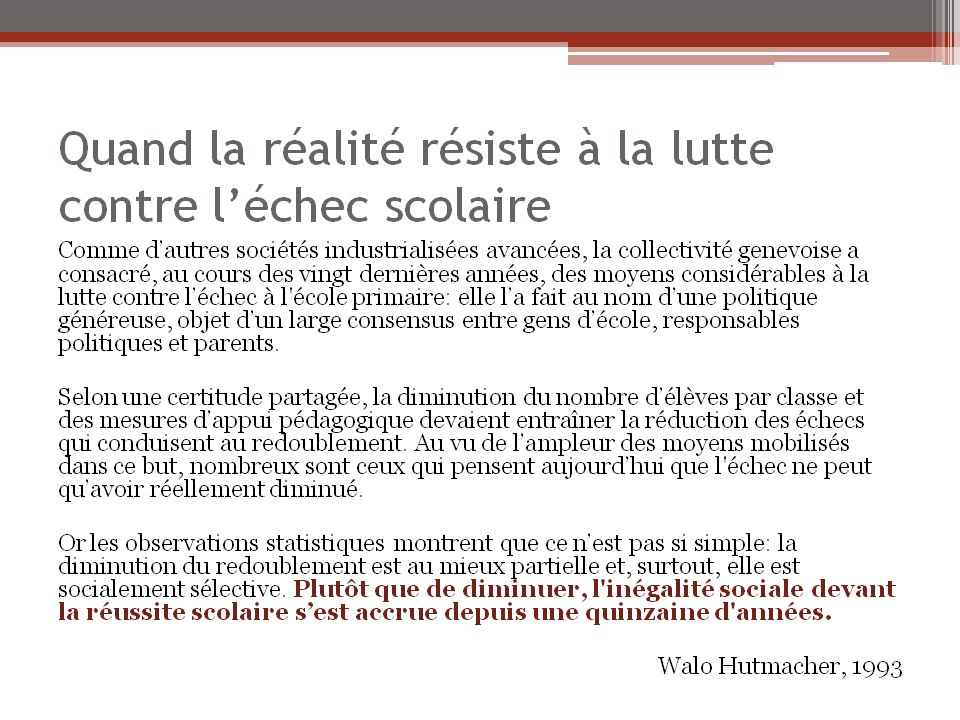

La definizione chiara di un obiettivo, inoltre, non si traduce ancora in una valutazione scientificamente oggettiva. Tante altre variabili, in effetti, concorrono a far sì che le valutazioni ottenute da un allievo non garantiscano nella realtà il raggiungimento del tale o del tal altro obiettivo: dall’inadeguatezza dei sistemi di valutazione impiegati, a un insegnamento manchevole, a scelte didattiche sbagliate. Si aggiunga poi la ben nota «indifferenza alle differenze», di cui già parlava Pierre Bourdieu quasi cinquant’anni fa. Con l’imbroglio delle «pari opportunità», e con l’esistenza stessa del meccanismo della promozione da una classe all’altra, «…la scuola trasforma differenze e disuguaglianze di diversa derivazione in insuccessi e riuscite scolastiche. Se a sei anni alcuni bambini sanno già leggere, mentre altri sono ancora molto distanti, si esige che tutti sappiano leggere circa un anno più tardi. Questa indifferenza alle differenze [Bourdieu, 1966[1]], propria della scuola, contrasta col trattamento differenziato delle persone nel campo della sanità, della giustizia, del lavoro sociale, tanto per citare qualche esempio.»[2] Eppure il tema della differenziazione dell’insegnamento non è propriamente una trovata più o meno utopica ed estemporanea di quest’ultimi anni, ma vanta una lunga serie di esperienze e di importanti riflessioni. E, d’altra parte, vi sono docenti che organizzano il loro insegnamento proprio centrando la loro attenzione pedagogica su questo basilare principio: si pensi, ad esempio, alla correzione interattiva del testo di un alunno, in luogo della correzione differita dei testi dell’intera classe; alla somministrazione mirata e adeguata di esercizi, al posto di esercizi identici per tutti; al primato del lavoro attivo dell’allievo, invece dell’ascolto fors’anche passivo di lezioni ex cathedra.

Philippe Meirieu ha annotato che «Per fortuna non è la scuola che insegna a camminare ai bambini, sennò la popolazione sarebbe formata da un terzo di buoni camminatori, un terzo di zoppi e un terzo di persone costrette a stare a letto!»[3] Camminare, in effetti, è un’operazione complessa, che non s’impara in quattro e quattr’otto, così come non si impara in un battibaleno a mangiare autonomamente col cucchiaio oppure a parlare. Statisticamente si inizia a camminare attorno all’età di dodici mesi. La statistica, per definizione, suggerisce che ciò può avvenire prima o dopo l’età indicata, che, in quanto media, si riferisce grosso modo al 70% dei bambini. Il genitore attento osserverà suo figlio e lo aiuterà a passare dal gattonare allo stare in piedi e poi a camminare al momento che gli sembrerà opportuno. Non è detto che Usain Bolt abbia iniziato a camminare con largo anticipo, né che Luciano Pavarotti strillasse meglio degli altri a poche ore dalla nascita. Sappiamo bene che la crescita di un individuo è il frutto di elementi endogeni ed esogeni. Tagliando un po’ con l’accetta, nella prima categoria metteremo le caratteristiche fisiche e mentali dell’individuo, ricevute per trasmissione genetica; nelle seconde le esperienze vissute dalla nascita in poi, alcune del tutto fortuite, altre frutto di un meditato e consapevole stimolo (insegnamento).

D’altro canto conosciamo bene gli effetti perversi che possono scaturire dall’analisi molto approfondita degli obiettivi scolastici, che per forza di cose cominciano con l’escludere tutto ciò che è di complessa valutazione, soprattutto attraverso i soliti strumenti, quali il tradizionale test o l’interrogazione. È inoltre doveroso rammentare in ogni momento che la scuola è un luogo di educazione formale, che intende insegnare o far apprendere delle conoscenze, delle nozioni, delle attitudini o delle capacità in un ambiente fortemente artificiale. Sono abbastanza note talune esperienze condotte sin dagli anni ’80 sulle competenze matematiche acquisite «on the job», sul lavoro, rispetto al classico apprendimento scolastico, per lo più di natura teorica[4]:

Numerose ricerche dimostrano la ricchezza dei saperi acquisiti fuori dalla scuola. Nel campo della matematica, ad esempio, gli analfabeti non sono necessariamente ignoranti. Essi possono risolvere problemi che richiedono dei calcoli, a volte abbastanza complessi, anche se gli algoritmi sono spesso limitati: si conta sulle dita, per esempio, e la moltiplicazione è sostituita da addizioni in sequenza. In tal modo il calcolo (mentale o orale) è spesso più lungo, più complicato, limitato ai numeri più abituali. Invece che manipolare simboli, si manipolano quantità, vale a dire delle cifre con un significato effettivo, e il risultato è immediatamente valutato in rapporto alla realtà. A scuola, per contro, l’allievo manipola per lo più dei simboli, con degli algoritmi che ricordano a volte dei ritornelli, e il risultato è confrontato solo raramente con la realtà.

Tramite una ricerca svolta a Recife, in Brasile, Nunes, Schliemann e Carraher (1993) hanno osservato dei bambini che vendevano frutta al mercato. I ricercatori hanno posto, in situazione spontanea, una serie di problemi basati sul calcolo (del tipo: quanto costano 10 ananas da 35 cruzeiros l’uno?). In seguito hanno sottoposto a quegli stessi bambini i medesimi calcoli in versione più scolastica. Mentre il 98% dei calcoli era giusto al mercato, la riuscita scendeva al 73% se gli stessi calcoli erano posti sottoforma di problemi, e solo al 37% chiedendo le operazioni fuori contesto. In un altro studio degli stessi ricercatori, si è rilevato che alcuni bambini che utilizzavano a scuola delle strategie «orali» (della strada) per la moltiplicazione, riuscivano al 100%, contro il 39% con le strategie scritte.

Naturalmente si potrebbero ricamare tante considerazioni attorno a ricerche come questa. Ciò mette comunque in luce almeno due aspetti fondamentali dell’insegnamento scolastico: il primo, che vi è sovente un più o meno alto grado di confusione tra i dati reali e la loro simbolizzazione; il secondo, che in parte può scaturire dal primo, che la conoscenza astratta può prescindere dalla comprensione adeguata dell’algoritmo, semplicemente memorizzando le strategie simboliche richieste dalla scuola. E, d’altra parte, Ivan Illich, il grande descolarizzatore, osservava che «Quasi tutto ciò che sappiamo lo abbiamo imparato fuori della scuola. Gli allievi apprendono la maggior parte delle loro nozioni senza, e spesso malgrado, gli insegnanti. Ma il tragico è che i più assorbono la lezione della scuola anche se a scuola non mettono mai piede.

È fuori della scuola che ognuno impara a vivere. Si impara a parlare, a pensare, ad amare, a sentire, a giocare, a bestemmiare, a far politica e a lavorare, senza l’intervento di un insegnante. Non fanno eccezione a questa regola neanche quei bambini che sono soggetti giorno e notte alla tutela di un maestro».[5]

Tempi moderni: un nuovo paradigma antropologico

E ancora: oggi siamo forse immersi in quella mutazione antropologica di cui parlava Pier Paolo Pasolini già nei primi anni ’70, per descrivere l’omologazione della società italiana attraverso i cambiamenti sociali e culturali prodotti dalla massificazione televisiva[6]. «L’ansia del consumo è un’ansia di obbedienza a un ordine non pronunciato. Ognuno in Italia sente l’ansia, degradante, di essere uguale agli altri nel consumare, nell’essere felice, nell’essere libero: perché questo è l’ordine che egli ha inconsciamente ricevuto, e a cui “deve” obbedire, a patto di sentirsi diverso. Mai la diversità è stata una colpa così spaventosa come in questo periodo di tolleranza. L’uguaglianza non è stata infatti conquistata, ma è una “falsa” uguaglianza ricevuta in regalo. Una delle caratteristiche principali di questa uguaglianza dell’esprimersi vivendo, oltre alla fossilizzazione del linguaggio verbale (gli studenti parlano come libri stampati, i ragazzi del popolo hanno perduto ogni inventività gergale), è la tristezza: l’allegria è sempre esagerata, ostentata, aggressiva, offensiva.»

Oltre a ciò nel corso degli anni è cresciuta a dismisura e si è fatta più variata l’offerta televisiva, alla quale è necessario aggiungere tutto ciò che può essere consumato sui computer, schermi dietro ai quali i nostri allievi trascorrono ore innumerevoli. «L’esperienza della lettura e quella televisiva presentano (…) molte (…) differenze: una è legata alla capacità di concentrazione richiesta dalla lettura, che, proprio per le complesse operazioni mentali che implica, è estremamente superiore rispetto al guardare la televisione, che implica soltanto una disponibilità ad assorbire messaggi e immagini. Una seconda differenza riguarda il ritmo, estremamente individuale nella lettura, che lascia spazio a rallentamenti, accelerazioni, ritorni all’indietro ecc., mentre in televisione il ritmo è imposto dall’esterno e non può essere variato, sia che un programma sia interessante, sia che sia noioso, sia che richieda una chiarificazione e quindi un ritorno indietro: in televisione si può andare soltanto in una direzione, in avanti, seguendo un ritmo che è uguale per tutti e che non risente della nostra momentanea capacità di attenzione. Attraverso la lettura noi creiamo le immagini cui allude un testo e la nostra creatività viene stimolata nel momento in cui leggiamo: la lettura, insomma, libera l’immaginazione e fa lavorare la nostra mente. A differenza della lettura, altre esperienze basate su un mondo fatto di immagini, come la televisione, hanno un minor potere evocativo e non mettono in moto strutture e funzioni addette alla logica del linguaggio. Per dirla con le parole dello psicologo Bruno Bettelheim, l’esperienza televisiva è molto diversa in quanto “la televisione cattura l’immaginazione ma non la libera, mentre un buon libro stimola e libera la mente”.»[7]

Tant’è, è inutile far finta che questi fenomeni non esistano e che sia possibile continuare a organizzare l’insegnamento «come se…», tanto più che il bombardamento massmediatico non colpisce certamente solo i nostri allievi, ma concerne anche i loro genitori, i loro insegnanti e i nostri politici. Nelle nostre aule, tuttavia, cresce il numero di allievi fin troppo vivaci, che faticano a concentrarsi, a ricordare, ad ascoltare, a dedicarsi al compito con la necessaria attenzione; e che, col crescere dell’età, manifestano vieppiù comportamenti tanto esuberanti, da sconfinare sovente nel «problematico».

La scuola dell’obbligo e la preparazione alla vita

Tutto quanto precede deve poi per forza di cose confrontarsi con i programmi di studio degli attuali due settori della scuola dell’obbligo, che si trasformeranno in un «nuovo» piano di studio in vista dell’introduzione di HarmoS. Le virgolette non sono casuali, perché è difficile immaginare chissà quali stravolgimenti. Benché la scuola dell’obbligo debba prevedere l’insegnamento di alcune competenze fondamentali, sappiamo che alcune discipline sono più «fondamentali» di altre, così come siamo consapevoli che, all’interno di ogni disciplina, è difficile capire cosa sia per davvero necessario conoscere entro i quindici anni e cosa, invece, potrebbe essere indispensabile solo a determinate condizioni, come ad esempio imboccare la via degli studi superiori fino all’università.

È noto, ad esempio, che nella scuola elementare l’italiano e la matematica sono più «fondamentali» delle altre discipline, soprattutto in termini di valutazioni finali e di selezione. Ma anche nella scuola media questo fenomeno è ben presente, anche se non è formalizzato né, tanto meno, dichiarato. Ed è in particolare nella scuola media che crescono e si diffondono molti contenuti per nulla fondamentali nel contesto della scuola obbligatoria, seppur con alcune doverose precisazioni. Philippe Perrenoud, citando lo psicologo Christian Guillevic, fa un esempio un poco provocatorio[8]: «È sufficiente, per essere meglio preparati alla vita, che gli allievi imparino a mobilitare il teorema di Pitagora per risolvere dei problemi reali? Evidentemente si risponderebbe in modo affermativo se fosse necessario attivare di frequente il teorema di Pitagora nella nostra vita. Ma in realtà chi se ne serve, a parte quelli che esercitano una professione legata alla geometria? Taluni che se ne servono professionalmente, ad esempio i carpentieri, non conoscono quel teorema, ma applicano una regola che ne è solo una derivazione e che loro stessi sarebbero in difficoltà a spiegare: per verificare che due travi di un tetto formino un angolo retto, il carpentiere fa un segno su una trave a 6 dm dal vertice e un segno a 8 dm sull’altra. Tende poi una cordicella tra i due segni e misura la distanza che li separa. Se questa è esattamente di un metro, conclude che l’angolo è retto. A giusto titolo, poiché in effetti nel triangolo rettangolo virtuale così creato, il quadrato dell’ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati dei due lati dell’angolo retto (102 = 62 + 82, ovvero 100 = 36 + 64). La procedura funziona perché è fondata sul teorema di Pitagora, ma non c’è nessuna necessità di conoscerlo per servirsene in modo efficace».

Va da sé che non è certo nelle mie intenzioni – né, immagino, in quelle di Perrenoud – estendere concretamente tale ragionamento a tanti e tanti contenuti dei programmi scolastici, con un’azione un poco iconoclastica, ciò che, d’altra parte, rischierebbe di contribuire all’ampliamento ragguardevole della già estesa schiera dei Fachidioten, gli «idioti specializzati». Per coerenza, lo stralcio del teorema di Pitagora dai programmi della scuola dell’obbligo comporterebbe pure la cancellazione di tanti e tanti contenuti, forse di intere discipline: dalla letteratura alla poesia, dall’algebra alla musica, dalla biologia alla storia, è tutto un fiorire di conoscenze di cui, volendo, si può fare a meno. In realtà il problema non risiede nel teorema di Pitagora, né negli eucarioti o nella Svizzera dei 13 cantoni, e men che meno in Francesco Petrarca, Alessandro Manzoni, Johann Sebastian Bach o Michelangelo Buonarroti. Sul piano dell’arricchimento culturale e dello sviluppo della speculazione intellettuale e dello spirito critico servono ben altre conoscenze, che superano le competenze pratiche per preparare alla vita. Ma è palese che se tali conoscenze diventano le armi improprie della selezione scolastica, allora la scuola dell’obbligo vien meno al suo mandato. Lo stesso Perrenoud, inoltre, solleva un altro problema, legato ad alcune discipline ugualmente «utili» e importanti per la formazione dei futuri cittadini, discipline che, tuttavia, non fanno parte, se non sporadicamente e di straforo, dei programmi della scuola dell’obbligo, come la psicologia e la psicanalisi, la sociologia, le scienze politiche e quelle economiche, il diritto, la criminologia, l’architettura e l’urbanistica. [9]

La questione si pone naturalmente in tutta la sua complessità, tenuto conto che già oggi gli allievi della scuola media sono sottoposti a un carico orario molto (troppo?) elevato. Eppure l’elenco delle discipline ignorate dalla scuola dell’obbligo non può lasciare indifferenti. Ma come fare? Si immagini il putiferio che si scatenerebbe se solo il Dipartimento avviasse una procedura per ridurre di una quindicina di ore settimanali la dotazione oraria delle discipline attuali per far posto alle nuove. Le diverse lobby disciplinari ipotizzerebbero scenari apocalittici, con un Ticino del futuro deprivato di ingegneri, scienziati e letterati. E farebbero certamente presente che già oggi le ore riservate alle loro discipline è ampiamente insufficiente. I sindacati, dal canto loro, minaccerebbero scioperi e barricate, sommando apocalisse ad apocalisse. Insomma, sarebbe (è!) difficile modificare tradizioni e convinzioni, quasi sempre basate sulla (semplice) constatazione che «si è sempre fatto così».

Insegnare per competenze? A certe condizioni…

In tutto questo contesto di domande senza risposte convincenti, HarmoS e il conseguente nuovo piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese porteranno con sé anche l’insegnamento «per competenze». Non entro nel merito delle diverse definizioni che tentano di chiarire cosa possa significare, nel concreto, un funzionamento della scuola sulla base della costruzione di competenze piuttosto che, secondo una tradizione molto diffusa, sulle più identificabili conoscenze, quelle che prima del ’68 si chiamavano nozioni. Diversi sistemi scolastici del mondo occidentale sono stati sedotti dall’insegnamento per competenze, soprattutto da quando, negli ultimi anni del secolo scorso, diversi organismi internazionali, tra i quali l’OCSE, ne hanno fatto un cavallo di battaglia. Per quel che mi concerne mi intriga la possibilità di organizzare l’insegnamento obbligatorio attraverso tematiche pedagogiche e didattiche marcatamente interdisciplinari. A pensarci bene, già Jean-Jacques Rousseau dispensava al suo Emilio un insegnamento che mirava alle competenze, così come in maniera analoga agiva Johann Heinrich Pestalozzi, così sensibile alle diverse dimensioni educative (la testa, il cuore, le mani). La stessa corrente nota come scuola attiva, quella dei Freinet, dei Lodi e dei Don Milani, aspirava a superare il nozionismo, utile più a chi dà le note che a chi le riceve, per affrontare dei percorsi pedagogico-didattici fortemente interdisciplinari, con tutte le loro ricchezze umane e umanistiche, nonché piuttosto efficaci anche sul piano delle conoscenze fondamentali.

In approcci di questo tipo, nondimeno, c’è un rovesciamento rilevante delle prospettive che guidano gli anni scolastici e le diverse programmazioni, a partire proprio dal tema della valutazione, tema che il «Gruppo direzione e coordinamento HarmoS» del nostro DECS ha ben presente. Insegnare per competenze, o per ambiti tematici, pone problemi di valutazione enormi. In un’organizzazione pedagogica di tal fatta non c’è posto per la selezione in vista della prosecuzione degli studi, con tutta la sua tradizionale tiritera di valutazioni sommative che scandiscono le settimane e i mesi, diventando in definitiva più importanti di ciò che si vuol valutare e inducendo negli allievi quell’attitudine perversa che li obbliga a studiare per i test e non per i contenuti più preziosi della scuola. Insegnare per competenze significa in primo luogo privilegiare l’educazione e la costruzione di conoscenze e di cultura, nell’accezione più ampia del termine, rispetto alla valutazione/classificazione di alcune nozioni o capacità. Per fare un esempio un po’ banale, è abbastanza facile, attraverso un esercizio mirato, verificare la conoscenza della coniugazione e della declinazione dei verbi. Una sequenza di frasi coi verbi all’infinito, da completare con modi e tempi corretti, permette solitamente di controllare se l’allievo ha metabolizzato la regola, ma non dice nulla sulla capacità del medesimo allievo di utilizzare un congiuntivo imperfetto quando si esprime oralmente o quando scrive una sua riflessione.

La realtà resiste ancora

Sappiamo fin troppo bene che la realtà resiste. La stessa scuola media è ancor oggi debitrice, a quasi quarant’anni di distanza dalla sua nascita, del peccato originale che la maggioranza del Parlamento aveva dovuto ingollare affinché la Legge passasse (le sezioni A e B, poi trasformatesi nel corso degli anni, mantenendo però intatto il progetto iniziale di selezione verso la scuola post-obbligatoria). E anche la scuola elementare non è passata indenne attraverso la più recente riforma di peso – la riforma dei programmi, approvati dal Consiglio di Stato nell’ormai lontanissimo 1984. Da un’organizzazione con l’Ambiente al centro dell’azione pedagogica, si è presto tornati alle discipline. E, dall’anno scorso, con gli applausi convinti di molti «addetti ai lavori», si è nuovamente introdotta la valutazione sommativa a metà anno – senza nota, ma con degli aggettivi: che sono più subdoli – in perfetta linea col settore scolastico successivo. Ora c’è solo da sperare che la scuola dell’infanzia, con l’obbligatorietà scolastica che la concerne in virtù di HarmoS, non si cali nel medesimo solco di continuità.

Anche se, in fondo, è la soluzione più facile e in linea con le nostre consuetudini.

[1] PIERRE BOURDIEU, «L’école conservatrice. L’inégalité sociale devant l’école et devant la culture », in Revue française de sociologie, 1966, N° 3

[2] PHILIPPE PERRENOUD, La pédagogie à l’école des différences, 1995, Paris: ESF Éditeur (la traduzione italiana è mia)

[3] PHILIPPE MEIRIEU, MARC GUIRAUD, L’école ou la guerre civile, 1997, Paris: Édition Plon (la traduzione italiana è mia)

[4] PIERRE R. DASEN, «Développement humain et éducation informelle», in Pierre R. Dasen, Christiane Perregaux, Raisons éducatives N° 3/2000 – Pourquoi des approches interculturelles en sciences de l’éducation?, 2000, De Boek

[5] IVAN ILLICH, Deschooling Society, 1971, trad. it. Descolarizzare la società, 1972, Milano: Mondadori

[6] Si vedano, in particolare, «Studio sulla rivoluzione antropologica in Italia» (10 giugno 1974) e «Ampliamento del “bozzetto” sulla rivoluzione antropologica in Italia» (11 luglio 1974, da cui è tratta la citazione nel testo), in PIER PAOLO PASOLINI, Scritti corsari, 1975, Aldo Garzanti Editore

[7] ALBERTO OLIVERIO, Memoria e oblio, 2003, Rubbettino Editore

[8] PHILIPPE PERRENOUD, Quand l’école prétend préparer à la vie… – Développer des compétences ou enseigner d’autres savoirs?, 2011, Paris: ESF Éditeur

[9] PHILIPPE PERRENOUD, 2011, Ibidem